audiobook croissance

Extraits

Histoire de France

La cathédrale

10/1989

Economie

Business model d'un État en voie de développement - Les implications écono-miques d’une réforme de l

05/2018

Histoire de France

Les illusions de la victoire (juin 1917 - novembre 1919). Le stratège visionnaire et les autres

10/2018

Histoire de France

Les traces coloniales dans le paysage français. Monuments et mémoires

03/2011

Espace

Une histoire de la conquête spatiale. Des fusées nazies aux astrocapitalistes du New Space

02/2024

Religion

Les angles morts de la mission en Afrique. Symptômes d'une crise systémique

08/2019

Littérature française

L'année dernière à Marienbad

02/2002

Critique littéraire

Lettres. Tome 3, 1957-1965

11/2016

Droit

LES ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE. Adaptations, mutations, résistances

01/1997

Droit

Normes et fonction de juger

06/1998

Histoire de France

Les Français et les armes à feu de 1789 à nos jours. Hommage à François Cochet

04/2018

Couple, divorce

Le droit européen des relations patrimoniales de couple

03/2021

Histoire internationale

Genèses du Moyen-Orient. Le golfe persique à l'âge des impérialismes (vers 1800-vers 1914)

10/2015

Religion

Religions et défis actuels de l'école. Quelle pertinence du cours de religion ?

12/2019

Sciences politiques

Sacré versus sécularisation. Religion et politique dans le monde

10/2014

Géographie

Emergences capitalistes aux Suds

02/2013

Actualité et médias

De la police en démocratie

11/2016

Littérature étrangère

Treize

04/2013

Littérature française

Les Rêveries du promeneur solitaire. Un essai de Jean-Jacques Rousseau

02/2023

Espionnage

Le secret de l'État. Surveiller, protéger, informer. XVIIe-XXIe siècle

04/2023

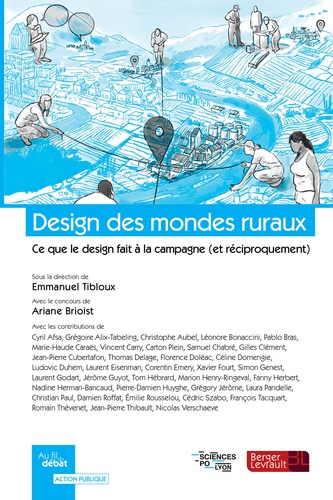

Géographie rurale

Design des mondes ruraux. Ce que le design fait à la campagne (et réciproquement)

01/2024

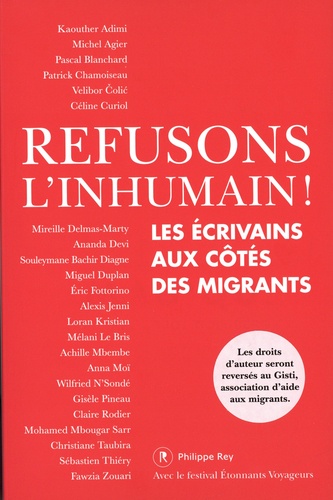

Contes et nouvelles

Refusons l'inhumain ! Les écrivains aux côtés des migrants

05/2022

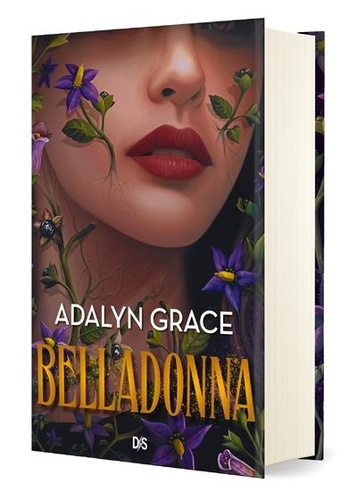

Mondes fantastiques

Belladonna Tome 1 . Edition collector

05/2023

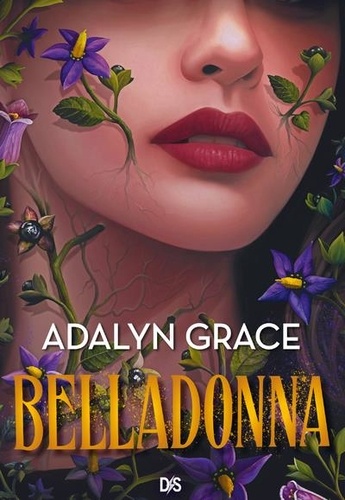

Mondes fantastiques

Belladonna Tome 1

05/2023

Histoire et Philosophiesophie

L'histoire de l'INRA, entre science et politique

01/2018

Droit administratif général

Aux confins du droit administratif

12/2023

Histoire de France

Les Chemins de la mer. Saint-Tropez : petit port méditerranéen (XVIIe-XVIIIe siècles)

05/2010

Gestion des ressources humaine

DRH : le courage de l'humain ! Un nouveau cap pour l'entreprise

09/2021

Réflexologie

Maternité et réflexologie selon la tradition chinoise

06/2023

Monographies

Louis Le Masson, François Masson. Deux frères architecte et sculpteur

06/2022