Terrible retour de noces. La catastrophe ferroviaire de Courville-sur-Eure, Le mardi 14 février 1911

Extraits

Sciences historiques

Terrible retour de noces. La catastrophe ferroviaire de Courville-sur-Eure, Le mardi 14 février 1911

10/2013

Histoire de France

Touché ! Souvenirs d'un blessé de guerre

07/1996

Histoire de France

Jules Durand. Lettres de prison (septembre 1910-février 1911)

06/2018

Critique littéraire

Cahiers 1894-1914. Tome 11, 1911-1912

06/2009

Critique littéraire

Cahiers 1894-1914. Tome 10, 1910-1911

06/2006

BD tout public

La grande guerre de Charlie Tome 3 : 17 octobre 1916 - 21 février 1917

10/2012

Musique, danse

Les Donneurs de sérénades

12/2015

Littérature française

Le notaire de Sourville

04/2018

Histoire internationale

La catastrophe allemande (1914-1945)

01/2014

Sciences politiques

Catastrophe(s) : parlons-en ! Approche pluridisciplinaire des catastrophes - De Hiroshima au Covid-19

06/2022

Histoire de France

Carnets de notes du Général Thevenet (1914-1917). Suivi de Réflexions sur la Nation armée

01/2021

Proche et Moyen-Orient

Notes sur le Japon. Extrait des notes prises au cours de la campagne de Chine, 1900-1901

09/2021

BD tout public

Putain de guerre ! Tome 1 : 1914-1915-1916

11/2008

Histoire internationale

Réflexions sur la révolution de Février

11/2007

Science-fiction

Les chroniques de St Mary Tome 13 : De catastrophe en catastrophe

02/2024

Sciences politiques

La catastrophe imminente et les moyens de la conjurer. Septembre 1917

10/2019

Sciences historiques

De la Lorraine allemande à la Moselle française. Le retour à la France 1918-1919

06/2018

Histoire internationale

Mémoires de la Grande Guerre (1911-1915)

02/2014

Histoire de France

La guerre de 1914-1918 sur les confins tuniso-tripolitains

07/2015

Histoire de France

Tourville

01/2002

Beaux arts

Estampes japonaises de la collection K. T. Vente, Hotel Drouot, 17-18 février 1910

10/2020

Sciences historiques

Lettres à mon mari disparu (1915-1917)

03/2014

Histoire de France

Histoire de l'ambulance 1/14 durant la Grande Guerre (1914-1916)

11/2018

Histoire de France

Carnets secrets 1914-1918. Suivis de lettres et notes de guerre

10/2005

Ouvrages généraux

Anarcheologie. fragments heretiques sur la catastrophe histo. Fragments hérétiques sur la catastrophe historique

04/2022

Théâtre

Colombe. [Paris, Théâtre de l'Atelier, 10 février 1951

05/1973

BD tout public

Putain de guerre ! : 1917-1918-1919. Avec 1 DVD

10/2009

Romans historiques

Anabase (Retour vers l'intérieur). 1914-1918

03/2017

Philosophie

Manuscrits de Bernau sur la conscience du temps (1917-1918)

11/2010

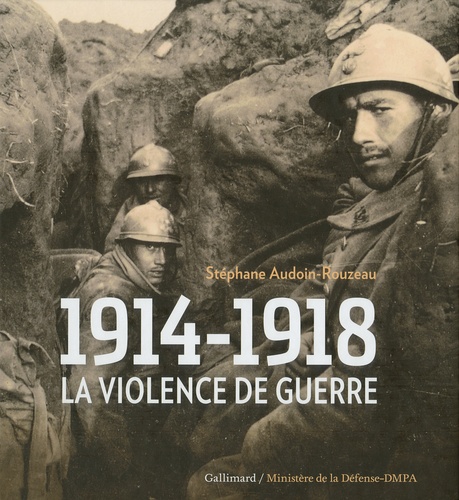

Histoire de France

La violence de guerre. 1914-1918

02/2014