Sports et mouvements de jeunesse catholiques en Guadeloupe au XXe siècle. Histoire de l'identité créole

Extraits

Sports

Sports et mouvements de jeunesse catholiques en Guadeloupe au XXe siècle. Histoire de l'identité créole

12/2010

Religion

L'Algérie catholique. Une histoire de l'Eglise catholique en Algérie (XIXe-XXIe siècles)

11/2018

Religion

L'Église catholique en Chine au XXe siècle

05/1997

Droit

Histoire et mémoire des mouvements syndicaux au XXe siècle. Enjeux et héritages

12/2013

Pédagogie

L'identité de l'éducation physique scolaire au XXe siècle : entre l'école et le sport

10/1993

Histoire des femmes

Les enseignantes en France : sexe, genre et identités (XVIe-XXe siècle). Construction de l'identité professionnelle

08/2023

Beaux arts

La Coulure. Histoires de la peinture en mouvement (XIe-XXIe siècles)

04/2015

Sciences historiques

Histoire de l'industrie sucrière en Guadeloupe aux XIXe et XXe siècles. Les "Vingt glorieuses" de la sucrerie guadeloupéenne (1946-1965)

10/2015

Sciences historiques

Quand l'image (dé)mobilise. Iconographie et mouvements sociaux au XXe siècle

09/2015

Sciences historiques

Le sport et la guerre, XIXe et XXe siècles

01/2013

Religion

Enfance, jeunesse et Missions chrétiennes (XIXe-XXIe siècle)

08/2020

Sciences historiques

Sexualités, identité & corps colonisés. XVe siècle - XXIe siècle

11/2019

Histoire de France

Histoire de l'enseignement en France. XIXe-XXIe siècle

08/2020

Critique littéraire

Histoire de l'édition en Belgique. XVe-XXIe siècle

04/2018

Sciences historiques

Histoire de la presse en France. XXe-XXIe siècles

07/2016

Beaux arts

Paysages en mouvement. Transports et perception de l'espace XVIIIe-XXe siècle

04/2005

Histoire de la population

Histoire des ouvriers en France au XXe siècle

01/2021

Histoire internationale

Figures de l'histoire du Cameroun. XIXe-XXe siècle

05/2012

Témoins

Des témoins de l’espérance en Dieu aux XIXe et XXe siècles

03/2021

Sociologie

Femmmes catholiques en mouvements. Action catholique et emancipation feminime en belgique francophone (1955-1990)

10/2021

Histoire internationale

Histoire de l'Europe. Du XIXe siècle au début du XXIe siècle

09/2014

Monographies

Au stade !. Une histoire du sport dans les Hauts-de-Seine (XIXe-XXIe siècle)

06/2024

Sciences historiques

Histoire des animaux domestiques. XIXe-XXe siècle

01/2014

Ouvrages généraux

Transmettre l'Europe à la jeunesse. XXe-XXIe siècles

01/2023

Histoire de l'Eglise

Catholiques malgré Rome. Des croyants infidèles en France XIXe-XXIe siècle

06/2022

Allemand apprentissage

Migrations, intégrations et identités multiples. Le cas de l'Allemagne au XXe siècle

01/2012

Généralités médicales

Histoire de l'eugénisme en France. Les médecins et la procréation (XIXe-XXe siècle)

09/1995

Histoire internationale

Le vert et le bleu. Identité québécoise et identité irlandaise au tournant du XXe siècle

05/2011

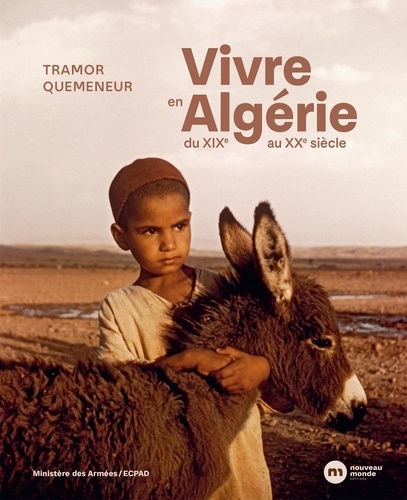

Ethnologie et anthropologie

Vivre en Algérie. Du XIXe au XXe siècle

10/2022

Sciences historiques

Au plus près des âmes et des corps. Une histoire intime des catholiques au XIXe siècle

04/2019