Mobilisation, sacrifice et citoyenneté. Angleterre-France 1900-1918

Extraits

Histoire de France

Mobilisation, sacrifice et citoyenneté. Angleterre-France 1900-1918

09/2013

Droit

Le droit à la lumière de Bergson : mémoire et évolution

07/2013

Critique littéraire

Cahiers 1894-1914. Tome 10, 1910-1911

06/2006

Poésie

L'Omelette rouge

05/2011

Histoire du cinéma

Revoir le cinéma muet en France (1908-1919)

12/2023

Histoire de France

La France en guerre. 1914-1918

10/2013

Histoire du droit

Sécurité de la navigation et réglementation du travail à bord des navires, décrets des 20. et 21 sept. 1908, règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 17 avril 1907

02/2021

Histoire de France

Citoyenneté, république, démocratie en France de 1789 à 1914

02/2018

Critique littéraire

Correspondance. 1910-1919

03/2014

Littérature étrangère

Oeuvres complètes. Coffret en 2 volumes : Oeuvres poétiques ; Oeuvres en prose

03/2018

Sciences historiques

Deux guerres totales 1914-1918 1939-1945. La mobilisation de la nation

02/2012

Littérature française

1 aout 1914. Mobilisation générale

01/2017

Religion

A nos morts ignorés. Les musiciens et la grande guerre XV

11/2015

Décoration

Mobilier 1910-1930

10/2010

Critique littéraire

Correspondance (1908-1920)

10/1963

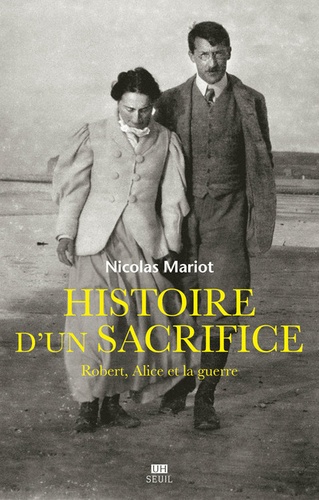

Histoire de France

Histoire d'un sacrifice. Robert, Alice et la guerre (1914-1917)

02/2017

Histoire internationale

Citoyenneté et nationalité en France et en Allemagne

01/1997

Histoire de France

Parlementaires morts pour la France. 1914-1918

10/2017

Bas Moyen Age (XIVe au XVe siè

Nobles et noblesse en France. 1300-1500

05/2021

Documentaires jeunesse

1914-1918

09/1998

Poésie

Poèmes unanimistes (1904-1910)

05/2021

Critique littéraire

Cahiers Jean Paulhan N° 2 : Jean Paulhan et Madagascar (1908-1910)

11/1982

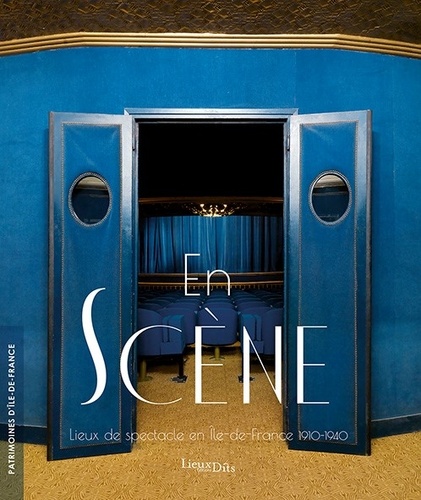

Histoire de l'architecture

En Scène. Lieux de spectacle en Île-de-France 1910-1940

11/2021

Histoire de France

Citoyenneté, République et démocratie en France 1789-1899

09/2014

Economie

La France en guerre économique (1914-1919)

01/2018

Histoire de France

Mon journal. France-Belgique (1915-1916)

04/2012

Critique littéraire

Lettres à sa mère. Tome 1, 1898-1918

04/1989

Sciences politiques

La France et la question de la Syrie. 1914-1918

10/2010

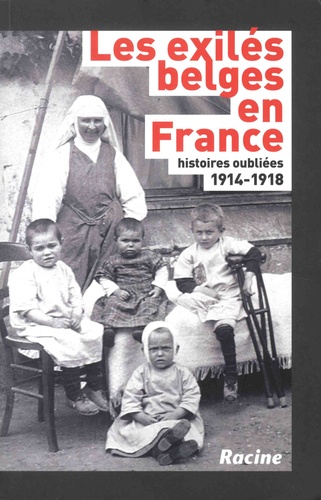

Histoire internationale

Les exilés belges en France, 1914-1918. Histoires oubliées

03/2017

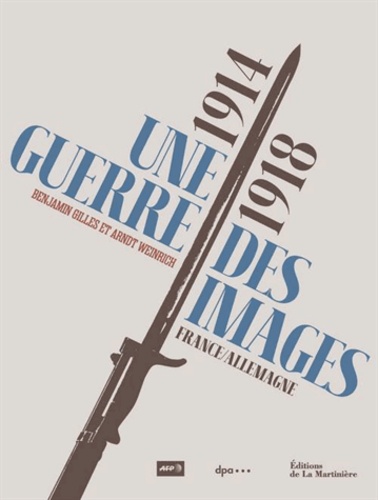

Histoire de France

1914-1918, une guerre des images. France-Allemagne

05/2014