Le droit de la liberté. Esquisse d'une éthicité démocratique

Extraits

Philosophie

Le droit de la liberté. Esquisse d'une éthicité démocratique

01/2015

Droit

Esquisse d'une phénoménologie du droit

05/2007

Communication - Médias

Crise du débat démocratique. Doit-on limiter la liberté d'expression ?

02/2022

Notions

La liberté et les libertés

06/2024

droit pénal international

Droit international de la privation de liberté

09/2023

Théâtre

Esquisse d'une histoire de la tragédie française

09/2018

Sociologie

Esquisse d’une théorie générale de la magie

02/2023

Religion

Esquisse d'une christologie

03/1999

Religion

Esquisse d'une dogmatique

01/2019

Chanson française

Brassens. Liberté, libertés

12/2023

Pédagogie

Pour une école de la liberté par la liberté

01/2022

Philosophie du droit

Le droit, la liberté et la morale suivi de La Moralité du droit pénal

09/2021

Philosophie du droit

Le Droit, la liberté et la morale suivi de La Moralité du droit pénal

09/2021

Littérature française

Droit et pratique pénitentiaires. Recueil des normes relatives à la privation de liberté en République Démocratique du Congo

10/2022

Religion

Le droit naturel à la liberté religieuse

01/1964

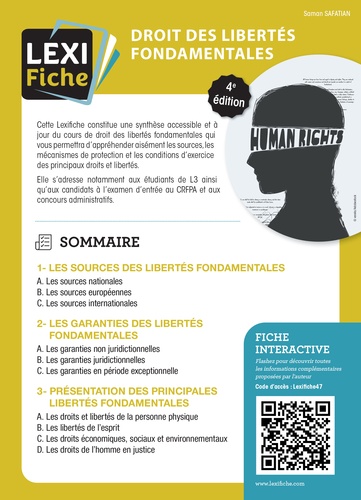

Europe et Droits de l'homme

Droit des liberté fondamentales

10/2023

Droit comparé

Culture(s) et liberté(s). Des sols pour un droit comparé des libertés

05/2023

Sciences historiques

Esquisse d'une histoire universelle

10/2002

Actualité médiatique France

Esquisse d'une (autre) reconquête

02/2023

Europe et Droits de l'homme

Droit européen des droits de l'Homme. Droits et libertés fondamentaux garantis par la CEDH, 9e édition

07/2021

Philosophie

Esquisse d'une théorie des émotions

06/2000

Histoire et Philosophiesophie

CONTRE LA METHODE. Esquisse d'une théorie anarchiste de la connaissance

07/2007

Philosophie

La Transcendance de l'ego. Esquisse d'une description phénoménologique

05/1998

Philosophie

ESQUISSE D'UNE HISTOIRE DE L'IDEE DE NATURE

10/1990

Ouvrages généraux

Le commun de la liberté. Du droit de propriété au devoir d'hospitalité

01/2022

Droit

Le principe de liberté en droit public français

01/2021

Romans historiques

Esquisse d'un pendu

01/2013

Poésie

Esquisses de la poussière

10/2021

Sociologie

Les lois sociales : Esquisse d’une sociologie

03/2023

Sociologie

Esquisse d’une psychologie des classes sociales

02/2023