Le Paradis en boutique. L'édition de sculptures religieuses au XIXe siècle

Extraits

Sculpture

Le Paradis en boutique. L'édition de sculptures religieuses au XIXe siècle

01/2024

Beaux arts

La sculpture et la gravure au XIXe siècle

06/2020

Religion

Normes religieuses et genre. Mutations, résistances et reconfiguration XIXe-XXIe siècle

11/2013

Ethnologie et anthropologie

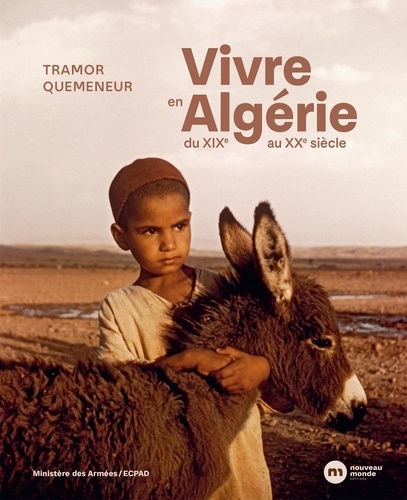

Vivre en Algérie. Du XIXe au XXe siècle

10/2022

Histoire internationale

Histoire de l'Europe. Du XIXe siècle au début du XXIe siècle

09/2014

Sociologie

Existences précaires. Etudes de cas : XIXe, XXe, XXIe siècles

04/2019

Théâtre - Essais

La photographie au théâtre. XIXe-XXIe siècles

04/2021

Histoire de France

Histoire de l'enseignement en France. XIXe-XXIe siècle

08/2020

Religion

Pour une histoire religieuse de l'expérience littéraire Tome 1 : [XIXe-XXe siècles

04/1997

Histoire internationale

Les îles britanniques au XIXe & XXe siècles

01/2011

Sculpture

La sculpture allemande du XIe au XIIIe siècle

04/2022

Histoire des techniques

Les Mondes de l'ingénieur en Inde (XIXe-XXIe siècle)

04/2022

Sciences historiques

Histoire de la pédophilie. XIXe-XXIe siècle

04/2014

Histoire internationale

La boutique du marchand de nouveautés, les boutiques de Paris

10/2020

Théâtre

Au théâtre ! La sortie au spectacle, XIXe-XXIe siècles

12/2014

Sculpture

Histoire de la sculpture en Corse aux XIXe et XXe siècles. Suivie d'un dictionnaire des sculpteurs

09/2023

Sciences historiques

Hésingue aux XIXe et XXe siècles

04/2019

Vie chrétienne

Vivre en dieu. Propos sur la vie religieuse au XXIe siècle

09/2021

Histoire des idées politiques

Le radicalisme en Europe. XIXe-XXIe siècles

03/2022

Histoire internationale

La boutique de la marchande de poissons, les boutiques de Paris

03/2020

Monographies

Face au visage. XXe - XXIe siècle

10/2023

Ouvrages généraux et thématiqu

La France au XIXe siècle. 3e édition actualisée

01/2022

Sciences historiques

Générations historiennes. XIXe-XXIe siècle

10/2019

Afrique occidentale

Les bandits de la Sénégambie. XIXe-XXIe siècle

03/2021

Sciences politiques

Réforme de l'Etat et réformismes au Maghreb (XIXe-XXe siècles)

01/2010

Généralités

Histoire culturelle de la France au XIXe siècle. 2e édition

05/2021

Histoire des mentalités

L'excrémentiel au XIXe siècle

12/2021

Beaux arts

L'Art au XIXe siècle

09/2005

Histoire littéraire

Histoire des orientalistes de l'Europe, XIIe-XIXe siècle

03/2023

Italie

Le temps des Italies. XIIe-XIXe siècle

04/2023