Essai sur le revenu public des peuples de l'antiquité, du moyen âge, des siècles modernes. Tome 1. et spécialement de la France et de l'Angleterre, depuis le milieu du XVe siècle jusqu'au XIXe

Extraits

Histoire des idées politiques

Essai sur le revenu public des peuples de l'antiquité, du moyen âge, des siècles modernes. Tome 1. et spécialement de la France et de l'Angleterre, depuis le milieu du XVe siècle jusqu'au XIXe

03/2021

Histoire des idées politiques

Essai sur le revenu public des peuples de l'antiquité, du moyen âge, des siècles modernes. Tome 2. et spécialement de la France et de l'Angleterre, depuis le milieu du XVe siècle jusqu'au XIXe

03/2021

Moyen Age classique (XIe au XI

Jeux de miroir. Le sceau princier au Moyen Age (XIe-XIVe siècle)

11/2021

Histoire de France

La reine au Moyen Age Le pouvoir au féminin, XIVe-XVe siècle, France

02/2014

Histoire internationale

La cité de Liège au Moyen Age. Tome 1, Des origines au début du XIVe siècle

02/2018

Ouvrages généraux et thématiqu

La France au Moyen Age du Ve au XVe siècle. 4e édition

06/2019

Littérature française

L'histoire des marques depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen Age

12/2014

Moyen Age classique (XIe au XI

Vivre en Franche-Comté au Moyen Age. Les cadres de la vie - XIe-XVe siècle

02/2022

Bas Moyen Age (XIVe au XVe siè

Crimes et gens de guerre au Moyen Age. Angleterre, France et principautés bourguignonnes au XVe siècle

10/2023

Histoire des mentalités

Histoire de célibats. Du Moyen Âge au XXe siècle

04/2023

Critique littéraire

Mélancolies. De l'Antiquité au XXe siècle

10/2005

Sciences historiques

La cité de Liège au Moyen Age. Tome 2, Des origines au début du XIVe siècle

05/2018

Droit

Des animaux au prétoire. XIVe-XXe siècle

05/2020

Sports

Histoire de l'éducation physique. Tome 1, De la fin XIXe siècle au milieu du XXe siècle, Edition 2020

03/2020

Histoire internationale

Histoire de Fribourg - Tome 1. La ville de Fribourg au Moyen Âge (XIIe-XVe siècle)

04/2018

Religion

Dictionnaire des évèques de France au XXe siècle

09/2010

Sciences historiques

La dynastie des seigneurs de Lons en Béarn. Du Moyen-Age au XIXe siècle

09/2019

Histoire de France

Archives de l'Occident. Tome 1, Le Moyen Age (Ve-XVe siècle)

11/1992

Témoins

Des témoins de l’espérance en Dieu aux XIXe et XXe siècles

03/2021

Généralités

L'itinérance de la cour en France et en Europe. Moyen Age - XIXe siècle

09/2021

Histoire de France

La France des principautés. Les Chambres des comptes, XIVe et XVe siècles

08/1996

Europe

Elys De Sault ou La cour des papes au milieu du XIVe siècle. Tome 1

03/2023

Sciences historiques

Les Villes et le monde. Du Moyen Age au XXe siècle

01/2012

Musique, danse

Histoire de la musique au Moyen Age. Tome 2, XIIIe-XIVe siècle

01/1996

Architecture

Le guide des sites de l'Antiquité tardive et du haut Moyen Age (Ve-XIe siècle). Provence-Alpes-Côte-d'Azur

06/2023

Critique littéraire

L'"Orphée" de Boèce au Moyen Age. Traductions française et commentaires (XIIe-XVe siècles)

01/2000

Histoire des mentalités

La femme devant ses juges de la fin du Moyen Age au XXe siècle (France, Italie, Angleterre, Pays-Bas)

11/2021

Beaux arts

L'architecture en Europe. Du Moyen Age au XXe siècle

06/2005

Que-sais-je ?

Histoire intellectuelle de la France (XIXe-XXe siècles)

02/2021

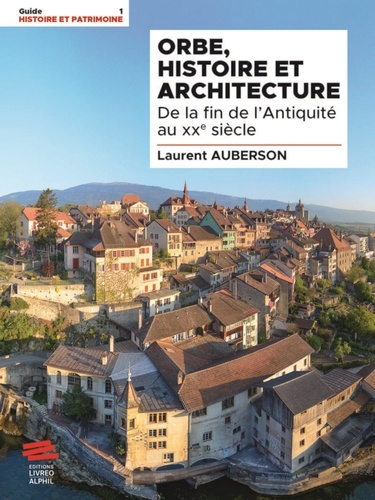

Suisse

Orbe, histoire et architecture. De la fin de l'Antiquité au XXe siècle

09/2022