Epistémologie et psychologie de la foi dans la pensée scolastique (1250-1350)

Extraits

Moyen Age

Epistémologie et psychologie de la foi dans la pensée scolastique (1250-1350)

05/2022

Beaux arts

Femmes peintres. 1550-1950

05/1981

Histoire internationale

Voyage en Tunisie 1850-1950

06/2020

Histoire internationale

Entr'temps. Images de la Tunisie 1850-1950

01/2010

Histoire et Philosophiesophie

Sciences mathématiques 1750-1850. Continuités et ruptures

10/2015

Pédagogie

Le religieux sans la religion. Vivre et éduquer sans absolu ? (1850-1950)

02/2019

Sciences historiques

Figures publiques. L'invention de la célébrité (1750-1850)

08/2014

Beaux arts

La Picardie flamboyante. Arts et reconstruction entre 1450 et 1550

05/2015

Histoire internationale

Rendre justice à Quito (1650-1750)

05/2001

Régionalisme

Lyon 1250-1550. Réalités et imaginaires d'une métropole

11/2012

Critique littéraire

Le secret dans la littérature narrative arthurienne (1150-1250). Du lexique au motif

06/2002

Beaux arts

Initiateurs et entrepreneurs culturels du tourisme (1850-1950)

06/2011

Critique littéraire

Relations familiales entre générations dans le théâtre européen (1750-1850)

05/2014

Critique littéraire

Anthologie de la pensée germanique 1850-1914

04/1971

Beaux arts

Les Nativités italiennes (1250-1450). Une histoire d'adoration

09/2019

Sciences historiques

Cahors au siècle d'or quercinois (1450-1550)

12/2014

Critique littéraire

Le siècle d'or de la poésie gasconne. 1550-1650, anthologie bilingue

08/1997

Histoire de l'art

Ecrire et peindre le paysage en France et en Angleterre. 1750-1850

03/2021

Religion

150 questions à la foi

02/2012

Histoire rurale

La plume et la terre. Ecrire sur son exploitation agricole en Europe occidentale (1650-1850)

01/2022

Histoire littéraire

Irène sacrifiée. La cruauté du Grand Turc entre histoire et fiction (1550-1750)

10/2021

Récits de mer

Toutes voiles hautes !. Vies de marins du commerce. 1850-1950

10/2022

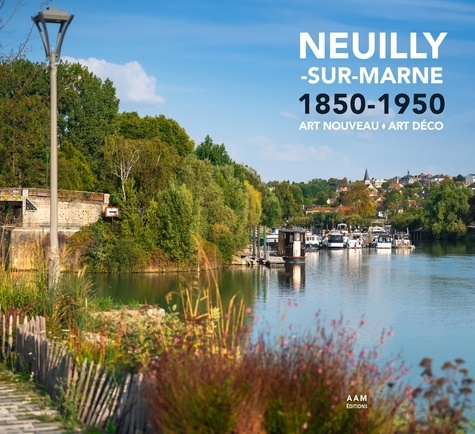

Architecture régionale

Neuilly-sur-Marne 1850-1950 Art Nouveau Art Déco

11/2022

Histoire des mentalités

Sexe, impôt et parenté. Une histoire sociale et politique de la sexualité moderne, 1450-1850

10/2022

Critique littéraire

La Fontaine devant ses biographes . Deux siècles de lecture critique indirecte (1650-1850)

09/2019

Sciences historiques

Terres mouvantes. Les campagnes françaises du féodalisme à la mondialisation, 1150-1850

10/2002

Histoire de France

Le temps des Réformes. Histoire religieuse et système de civilisation. La crise de la chrétienté. L'éclatement (1250-1550)

03/1976

Littérature comparée

Les Symboliques de l'ange dans l'art et la littérature. Ange, genèse d'un mythe (1850-1950)

05/2022

Histoire de France

La légende du roi Arthur. 550-1250

05/2018

Sciences historiques

Les villes atlantiques européennes. Une comparaison entre l'Espagne et la France (1650-1850)

01/2019