Dick May, une femme à l'avant-garde d'un nouveau siècle. 1859-1925

Extraits

Sciences historiques

Dick May, une femme à l'avant-garde d'un nouveau siècle. 1859-1925

08/2019

Histoire de France

Dick-May. Une femme architecte des savoirs

07/2019

Littérature étrangère

Oeuvres complètes. Coffret en 2 volumes : Oeuvres poétiques ; Oeuvres en prose

03/2018

Encyclopédies de poche

Le maniérisme. Une avant-garde au XVIe siècle

09/2004

Histoire de l'art

Les avant-gardes européennes (1905-1935). Guide illustré

10/2023

Correspondance

Correspondance générale. Tome 5 (1855-1857) ; Suivie de lettres retrouvées (1829-1854)

04/2023

Beaux arts

Avant-gardes du XXe siècle. Arts & Littérature 1905-1930

09/2016

Récits de voyage

Voyages et découvertes au centre de l'Afrique

01/2013

Art abstrait

Vasarely avant l'op. Une abstraction européenne, 1945-1955

06/2023

Beaux arts

Les avant-gardes artistiques (1918-1945). Une histoire transnationale

05/2017

Psychologie, psychanalyse

Leçons au Collège de France (1895-1934)

04/2004

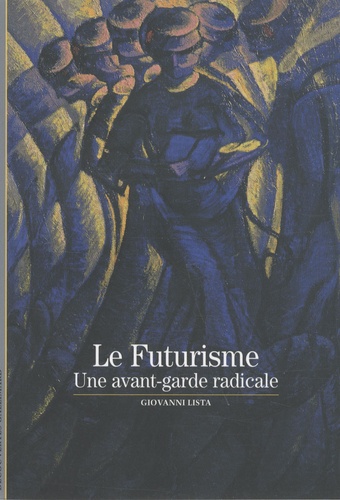

Beaux arts

Le Futurisme. Une avant-garde radicale

10/2008

Etudes historiques

Un Cuirassier en Turquie 1854-1855. Correspondance

02/2023

Genres et mouvements

Aux limites de la langue. La langue littéraire de l'avant-garde (1965-1985)

03/2022

Histoire de la photographie

Une avant-garde féministe des années 1970

06/2022

Beaux arts

Le lettrisme historique était une avant-garde

10/2011

Ecrits sur l'art

La fabrique de l'homme nouveau. De l'avant-garde à l'art totalitaire

02/2021

Littérature française

Mémoires d'une femme libre née en 1925

05/2022

Histoire internationale

Souvenirs d'un alsacien, 1858-1922

Vie de famille

Souvenirs d'un alsacien, 1858-1922

03/2023

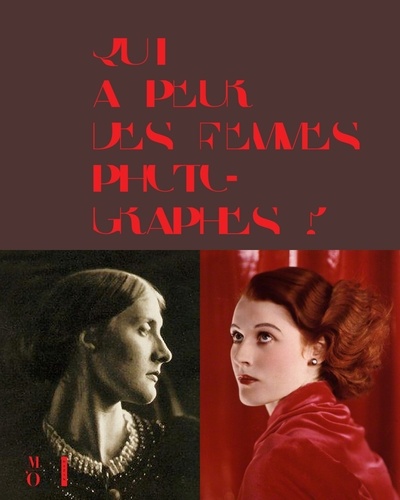

Photographie

Qui a peur des femmes photographes ? 1839-1945. 1939 à 1945

10/2015

Histoire de France

AVANT MEMOIRE. TOME 4, D'un siècle à l'autre

03/1986

Histoire internationale

Ismaïl Pacha. Un khédive en exil 1879-1895

07/2018

Cuisine des chefs

Prunier par Alléno. Une grande maison d'avant-garde

11/2023

Beaux arts

Lettrisme - L'ultime avant-garde

05/2010

Cinéma

L'Avant-Garde au cinéma

06/2005

Poésie

L'Omelette rouge

05/2011

Beaux arts

La Tendenza. Une avant-garde italienne, 1950-1980

01/2014

Histoire internationale

Femme médecin en Algérie. Journal de Dorothée Chellier (1895-1899)

05/2015

Histoire internationale

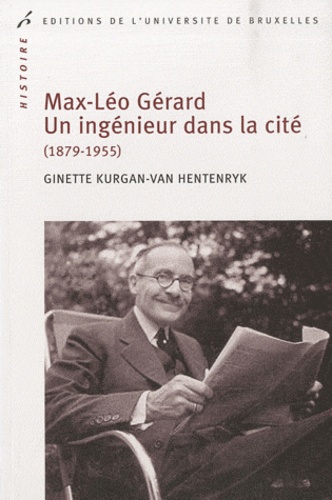

Max Léo Gérard, Un ingénieur dans la cité (1879-1955)

10/2010