De l'exil au retour des FLAM en Mauritanie. Trois décennies de lutte politique contre l'Etat mauritanien

Extraits

Sciences politiques

De l'exil au retour des FLAM en Mauritanie. Trois décennies de lutte politique contre l'Etat mauritanien

10/2018

Documentaires jeunesse

Mauritanie

01/2007

Ethnologie

Les Peuls et l'Etat en Mauritanie. Une anthropologie des marges

08/2010

Ethnologie et anthropologie

Musique et jeux. La lutte sippiro au village mauritanien de Djéwol

04/2021

Religion

Voyages en Mauritanie

12/2006

Histoire internationale

Modèles culturels et enjeux politiques en Mauritanie

02/2018

Histoire internationale

Etat et société en Mauritanie. Cinquante ans après l'indépendance

12/2014

Histoire internationale

Mauritanie. Chronique des sables mouvants

04/2016

Afrique

Mauritanie. Edition 2023

08/2023

Livres 3 ans et +

N'deye Botou. De Mauritanie...

01/2007

Biographies

Un réfugié mauritanien : entre péripéties et espoirs

12/2022

Littérature française

Mauritanie d'antan et de toujours

05/2023

Sciences politiques

La Mauritanie des colonels. Chroniques de 40 ans de médiocrité au pouvoir

07/2021

Ethnologie

Les Mauritaniens réfugiés au Sénégal. Une anthropologie critique de l'asile et de l'aide humanitaire

03/2009

Dictionnaire français

Dictionnaire soninké-français - Mauritanie

02/2013

Droit international public

Mauritanie - Code général des impôts. Edition 2023

02/2023

Ethnologie

Peuls et paysans. Les Halaybe de Mauritanie

05/2013

Sciences politiques

Prêcher dans le désert. Islam politique et changement social en Mauritanie

06/2013

Ethnologie

De la naissance au mariage chez les Peuls de Mauritanie

11/2004

Traduction

Introduction au dialecte hassaniyya de Mauritanie. Etude grammaticale et lexicale

03/2024

Histoire internationale

La Mauritanie. Entre l'esclavage et le racisme

07/2014

Sciences politiques

La Mauritanie entre l'esclavage et le racisme

04/2019

Criminalité

Histoire des barbouzes. Au coeur de la lutte contre l'OAS

02/2022

Cartes étrangères

Mauritanie. 1/2 500 000

09/1993

Actualité et médias

Mauritanides. Chroniques du temps qui ne passe pas

11/2012

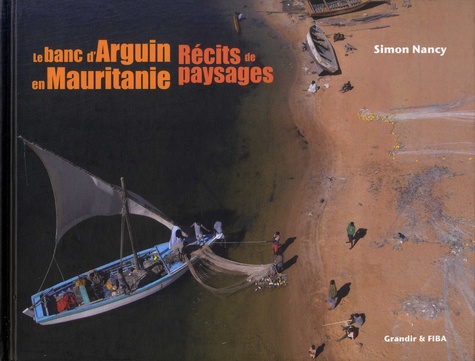

Tourisme étranger

Le banc d'Arguin en Mauritanie. Récits de paysages

12/2012

Histoire internationale

Le passé colonial et les héritages actuels en Mauritanie. Etat des lieux de recherches nouvelles en histoire et anthropologie sociale

11/2014

Sciences politiques

Mauritanie : l'espérance déçue. 2006-2008 : une démocratie sans lendemain, Edition revue et augmentée

08/2020

Guerre d'Algérie

Voyage au coeur de la lutte contre l'OAS

07/2022

Thématiques

Trois décennies de prises de position

04/2024