Augusta Dejerine-Klumpke (1859-1927). Pionnière en médecine et féministe exemplaire

Extraits

Généralités médicales

Augusta Dejerine-Klumpke (1859-1927). Pionnière en médecine et féministe exemplaire

02/2019

Histoire des femmes

Augusta Klumpke, pionnière de la médecine

03/2023

Généralités médicales

Psychonévroses et psychothérapie selon Jules Dejerine (1849-1917)

06/2019

Littérature étrangère

Oeuvres complètes. Coffret en 2 volumes : Oeuvres poétiques ; Oeuvres en prose

03/2018

Beaux arts

Auguste Preault, sculpteur romantique, 1809-1879

03/1997

Poésie

Féminité et judéite. Poèmes 1927-1937, Edition bilingue français-allemand

03/2021

Correspondance

Correspondance générale. Tome 5 (1855-1857) ; Suivie de lettres retrouvées (1829-1854)

04/2023

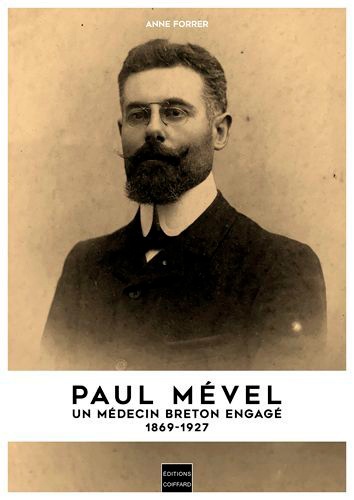

Histoire régionale

Paul Mével. Un médecin breton engagé 1869-1927

05/2021

Sociologie

Hubertine Auclert. Pionnière du féminisme

07/2007

Généralités médicales

Médecins et infirmières dans la guerre de Crimée. 1854-1856

11/2016

Histoire internationale

Femme médecin en Algérie. Journal de Dorothée Chellier (1895-1899)

05/2015

Critique littéraire

Correspondance 1920-1927

09/2015

Psychologie, psychanalyse

Leçons au Collège de France (1895-1934)

04/2004

Histoire de la médecine

Des pionnières. Les 23 premières femmes internes des hôpitaux de Paris (1886-1914)

09/2021

Récits de voyage

Voyage en Orient. 1849-1851

06/2006

Sciences historiques

Mortenol. Un colonisé exemplaire, 1856-1930

04/2010

Poésie

L'Omelette rouge

05/2011

Généralités médicales

La médecine et les médecins

10/2020

Histoire de la médecine

Médecine et médecins. 3e édition

02/2021

Pléiades

Romans et nouvelles (1959-1977)

10/2017

Beaux arts

Lettres américaines. 1927-1947

11/2017

Autres philosophes

Une féministe contre Proudhon. 1858

01/2023

Littérature française

Odes et ballades ; Les orientales. Les orientales (Éd.1858-1859)

05/2012

Histoire internationale

Souvenirs et mémoires (1917-1925)

11/2020

Histoire contemporaine

Guerre en Crimée 1855-1856. Correspondance

03/2023

Littérature française

Poèmes, 1895-1927. 2e édition

06/2020

Histoire de la BD

Pierre Joubert. Rétrospective 1927-1959

11/2023

Critique littéraire

Correspondance. 1920-1959

12/2017

Critique littéraire

Correspondance. 1920-1959

02/2020

Histoire de France

Correspondance (1858-1929)

10/2008