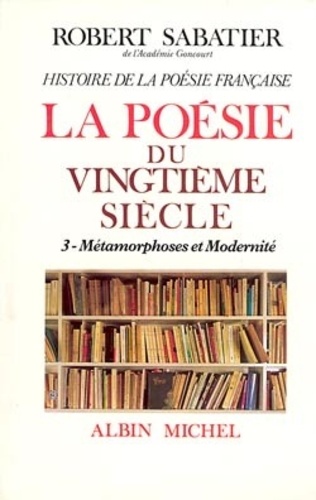

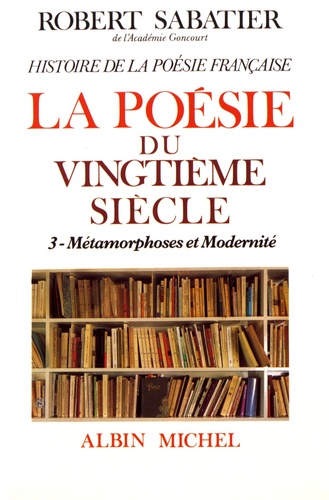

Histoire de la poésie française. Tome 6, La poésie du XXe siècle Volume 3, Métamorphoses et modernité

Ce troisième volume de La Poésie du XXe siècle intitulé "Métamorphoses et Modernité" forme, avec les deux précédents, un seul et même ouvrage. Il s'agit avant tout d'une galerie de portraits des poètes et de leurs oeuvres. On y rencontre tout d'abord des créateurs qui ont établi de nouveaux rapports entre les choses et les mots : Ponge, Tardieu, Frénaud, Guillevic, Follain, Tortel, des aînés maîtres de la poésie la plus jeune et dynamique. Suivent ceux qu'ont tenté les explorations spirituelles : "Cosmogonie" de Pierre Emmanuel, "Somme" de Patrice de La Tour du Pin, voix diverses : Cayrol, Estang, Grosjean, Loÿs Masson, Renard, Le Quintrec, Vigée, Guerne, Pierre Oster, le plus proche de la modernité, des dizaines d'autres. Toute une génération nous a permis un "Eloge de la diversité", de Jacques Audiberti à "Des contemporains remarquables" : Claude Roy, Fouchet, Robin, Becker, Borne, Seghers, Clancier, Thomas, Decaunes, Mallet, les poètes des temps noirs, et Ganzo, Lubin, Cassou, Lescure... Sous le titre "Les Sources fraîches", rencontres avec Fombeure, Cadou, Bérimont, Manoll, Rousselot, Chaulot, Guillaume, Lacôte, Béarn, Cousin, leur environnement poétique, Rochefort, La Tour de Feu (car les titres de revues parsèment cet ouvrage). Puis viendront des célébrateurs de toutes sortes : du monde agreste, de l'amour, de l'intériorité, de la poésie populaire, du rire même. On a recherché aussi "Le Voisinage des genres", dramaturges, romanciers, critiques qui sont parallèlement poètes. Et voici les hommes de la vie présente, immédiate, ceux de "La Poésie pour vivre", ceux des révoltes, colères, engagements, avant qu'un hommage soit rendu à de grands disparus, à des destins maudits ou malheureux. Des noms : Malrieu, Neveu, Prével, Dadelsen, Larronde, Perros, Alexandre, Frédérique, Rivière, Michenaud, Vincensini, Rovini, Giroux, Grall, Kovalski, Duprey, Salabreuil... L'horizon s'élargit vers le cosmos, les lieux de la planète : Bosquet, Gaspar, Juin, Dalle Nogare, Bauchau, Pichette, Alyn, Temple, Orizet, Laude, Pietri (et des dizaines d'hommes aux écoutes). Des poètes vont parcourir les espaces de la parole qui sont Bonnefoy, Glissant, Dupin, Jaccottet, Charpier, Jean Laude, et, non loin, "Les Forgerons d'un langage", Torreilles, Chédid, Puel, Izoard, Bancquart, Jouanard, et on va voir du côté des revues, Sud ou Action poétique, tant de publications ferventes. Regard aussi vers les "Ateliers et Laboratoires" : l'Oulipo, la poésie sonore, le spatialisme, le lettrisme, la recherche. Quant au surréalisme, s'il a disparu en tant que mouvement, il continue, Jouffroy, Bounoure, Koenig, Legrand, Bailly, Dhainaut, leurs proches nous en persuadant, et aussi des métamorphoses vers la poésie "électrique" ou "froide" jusqu'à la naissance d'un nouveau réalisme avec Venaille, Biga, Tilman, Pélieu, les poètes "underground", ceux d'Exitet de tant de nouvelles revues : c'est le tournant de la poésie après 1968, une poésie qui ne cesse de surprendre par sa diversité, sa mobilité, ses conquêtes. Un temps vint où la poésie elle-même est mise en question. On a titré "Une autre écriture" cette partie où l'on rencontre Denis Roche, Pleynet, Faye, Roubaud, Sollers, Butor, Ristat, Maurice Roche et Pierre Guyotat, Christian Prigent et TXT, Hocquard et ceux d'Orange Export Ltd, de la destruction/régénération au poète-philologue. "La poésie est inadmissible", affirme Denis Roche. "Reste-t-il à écrire ?" demande Bénézet. Jamais la poésie n'a connu de telles tourmentes. On a à coeur de tout montrer, de tout considérer. Les surprises ne manquent pas quand se présentent des hommes de renouvellement qui se nomment Lionel Ray, Noël, Du Bouchet, Deguy, Sacré, Cluny, Réda, Pérol, Delvaille, Stefan, Cliff, Maulpoix, Marteau, Estéban, Guibbert, Janvier, Denis, Macê, Bordes, Meschonnic, Rossi, Grandmont, Cortanze, Preschez, Faye, Coste... On reste ébloui par tant de diversité, par tant d'explorations — et scandalisé par l'indifférence et la paresse qui font ignorer tout cela et nous ont amené à apporter, si désordonnées, si fragiles qu'elles soient, des informations sur ce qui se passe d'important dans le domaine de la sensibilité et de l'intelligence au seuil d'un nouveau siècle.

11/1988