Tedd Tripp

Extraits

Littérature étrangère

Verités non dites

04/2012

Philosophie

Regards sur la pensée française. 1870-1940

04/1997

Critique littéraire

Le Livre dit. Entretiens de Duras filme

05/2014

Littérature française

Un lien familial

08/2019

Sciences politiques

Les limites du libéralisme latino-américain

01/2010

Histoire du droit

"La loi à la main". Militantisme juridique et défense religieuse au temps de l'affirmation de la République : l'action du Comité de jurisconsultes des congrégations (1880-1905)

02/2021

Revues

La nouvelle revue Education et société inclusives N° 96 : Reconnaître la surdité au sein de la famille : l’engagement parental

07/2023

Philosophie

La démocratie et la raison

03/2019

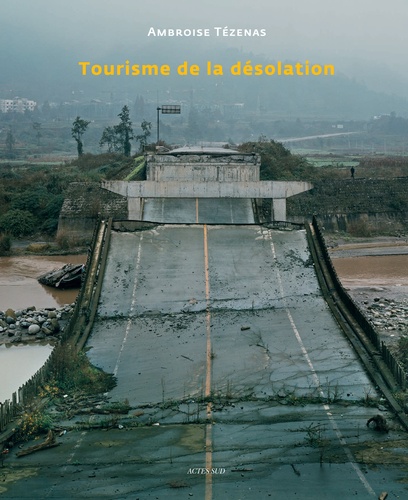

Photographie

Tourisme de la désolation

11/2014

Littérature française

No présent

09/2012

Sciences politiques

Le temps de la Chine en Afrique. Enjeux et réalités au sud du Sahara

03/2012

Histoire internationale

Le Wasat sous Moubarak. L'émergence contrariée d'un groupe d'entrepreneurs politiques en Egypte

02/2013

Animaux, nature

Bons baisers des bonobos. Les aventures d'une primatologue au Congo

10/2011

Littérature française

Un lac immense et blanc

04/2011

Philosophie

Oeuvres complètes. Tome 4 : Ecrits de Marseille

12/2009

Critique littéraire

Contours du poème amoureux. Formes de l'expression amoureuse dans la poésie française du XXe siècle

02/2019

Histoire internationale

Les grandes expéditions autour du monde. Toulon 1817-1840

05/2018

Poésie

Le serment du Jeu de Paume

10/2015

Pédagogie

Montessori. Une révolution pédagogique soutenue par la science

11/2018

Descartes

Descartes et Spinoza. Entre rupture et continuité

10/2022

Etats-Unis (XXe et XXIe siècle

Comme un goût de révolution. Autobiographie d'une Black Panther

05/2022

Evolution

L'expression des émotions chez l'homme et les animaux. Précédé de L'origine de la sympathie

05/2021

Théâtre

Le Chien du jardinier

11/2011

Littérature française

Vers la flamme

01/2023

Histoire de la danse

Flamenco entre tradition et contemporanéité. Corps-palimpseste et recherche-création

05/2024

Littérature française

L'Assemblée nationale et moi

THierry Laget a pratiqué, pendant un quart de siècle et dans l’un des hauts lieux supposés de la joute oratoire et du discours, l’hémicycle de l’Assemblée nationale, l’art de se taire que célébrait l’abbé Dinouart. Cet exercice a eu pour corolaire un don de l’observation qui tend à prouver que, des deux bouts de la lorgnette, le petit est parfois le bon. Acteur de la vie politique — à son corps défendant —, détenteur de nombreux secrets d’État, il a préféré tout oublier pour se concentrer sur des questions que personne avant lui n’avait osé aborder : à quoi ressemblent et à quoi servent les chaussettes des ministres et des députés ? qui croise-t-on à trois heures du matin dans les couloirs du Palais-Bourbon ? quelle langue parlent exactement les parlementaires ? pourquoi n’a‑t-on pas purifié l’hémicycle après que des nazis l’eurent profané en 1940 ? quel est le rôle des machines dans l’activité législative ? peut-on établir un lien entre les circonscriptions, les fromages et leurs représentants ? les rapporteurs généraux du budget auraient-ils de superpouvoirs ? comment le silence peut-il survenir dans le temple de la parole ? quel est le destin de l’individu confronté à la loi de la foule ?

Esquissées, en quelques traits d’une langue aux subtilités, reconnaissons-le, plutôt aristocratiques, nous voyons sous les colonnes flotter les silhouettes de députés fameux — Édouard Balladur, Nicole Catala, Patrick Roy, Henri Emmanuelli, Dominique Perben, Jean-Pierre Brard, Jean Lassalle, Didier Migaud, Nicole Bricq, Raymond Forni, Michel Crépeau, Gilles Carrez, Patrick Devedjian, et d’autres moins glorieux — sans omettre celle du député inconnu, dont personne, pas même les huissiers, ne saurait dire le nom et dont on n’a jamais entendu la voix.

Cet usage d’un humour impassible, qui fait leur part au rêve, à l’histoire et à la littérature, compose un tableau qu’il serait imprudent de classer simplement dans la colonne de l’antiparlementarisme primaire, mais qui ne manquera pas d’instruire tout citoyen curieux ou inquiet de ce que l’on appelle la démocratie.

05/2024

Littérature française

Deux étrangers

01/2013

Biologie

Biologie. 6e Edition de luxe

05/2023

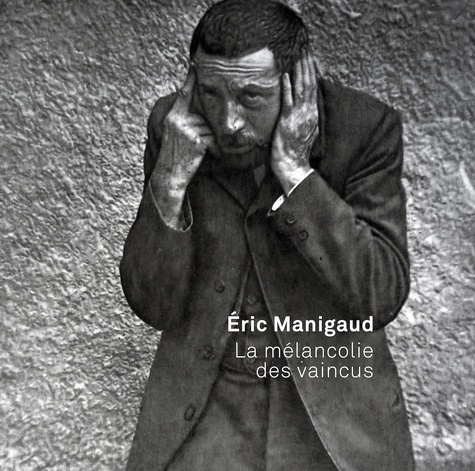

Beaux arts

Eric Manigaud. La mélancolie des vaincus, Edition bilingue français-anglais

01/2021

Littérature française

Oeuvres complètes. Volume 18, Ecrits autobiographiques

01/2011