Sevestre%20librairie%20Montpellier

Extraits

Philosophie

Phénoménologie de l'intuition et de l'expression. Théorie de la formation des concepts philosophiques

10/2014

Histoire de France

Les Tsiganes au camp de Rivesaltes (1941-1942)

01/2015

Auto-apprentissage

Le Russe en 300 exercices - Niveau B1. Cahier 4

10/2022

Autres philosophes

Problèmes de la philosophie morale

05/2023

Actualité et médias

L'inconnu de l'Elysée

02/2007

Art du XXe siècle

Trésors de la Fondation Treilles

02/2022

Littérature française

Le Poulain

01/2023

Auto-apprentissage

Le Russe en 300 exercices - Niveau A1et2. Cahier 2

05/2023

Auto-apprentissage

Le Russe en 300 exercices - Niveau A2. Cahier 3

10/2022

Littérature anglo-saxonne

L'ATTRAPE-COEURS

01/2016

Philosophie

Prolégomènes à l'histoire du concept de temps

02/2006

Philosophie

Platon : Le Sophiste

09/2001

Littérature française

Les aventures et mésaventures de Titine, un cabriolet pas comme les autres : Une année à problèmes

12/2021

Philosophie

Interprétation de la Deuxième considération intempestive de Nietzsche

02/2009

Sciences historiques

Documents diplomatiques français 1970. Tome 2 (1er juillet - 31 décembre)

01/2014

Critique littéraire

1918 - CHRONIQUE FAMILIALE DE PAUL WALLON - Correspondances.

02/2015

Politiques sociales

Préserver l'emploi. Le ministère du travail face à la crise sanitaire

07/2021

Littérature française

Hôtel Podiman. Journal d'un Bobo Black

07/2013

Sciences historiques

Documents diplomatiques français 1971. Tome 1 (1er janvier - 30 juin)

11/2015

Littérature érotique et sentim

Mis à l'essai Tome 3 : Le vaurien et l'étudiante

11/2019

Littérature française

Deux histoires romaines

03/2024

Histoire de la philosophie

Histoire de la philosophie. De Thomas d'Aquin à Kant

11/2023

Philosophie

Lignes de front

10/2010

Sciences historiques

Documents diplomatiques français 1947. Tome 2 (1er juillet - 31 décembre)

01/2010

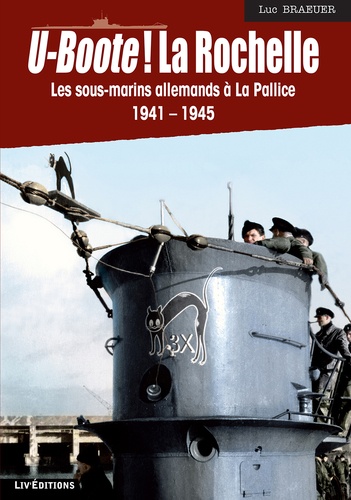

Histoire de France

U-boote ! La Rochelle. Les sous-marins allemands à la Pallice (1941-1945)

06/2019

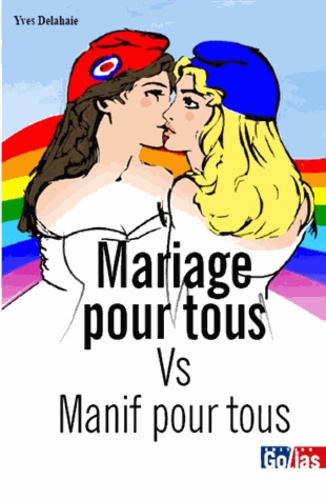

Faits de société

Mariage pour tous vs Manif pour tous

05/2015

Romans policiers

Nous étions les reines

09/2021

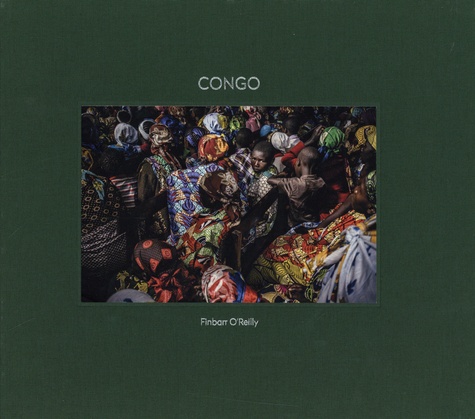

Thèmes photo

Congo. Une lutte sublime, Edition bilingue français-anglais

06/2022

Littérature française

Le Feu - Journal d'une Escouade. Un roman historique d'Henri Barbusse

01/2023

Sciences historiques

Documents diplomatiques français 1948. Tome 1 (1er janvier - 30 juin)

01/2011