Bibliothecaires velo

Extraits

Autres collections (6 à 9 ans)

Une syllabe à la fois série bleue. Coffret 10 volumes

05/2022

Echecs

Premiers secrets pour gagner aux échecs

09/2021

Littérature française

Paris-Guide. Tome 1 (Edition 1867)

06/2012

XXe siècle

L’Étoile des anges

02/2023

SHOAH,PERSECUTIONS ANTISEMITES

Histoire d'une falsification. Vichy et la Shoah dans l'Histoire officielle et le discours commémoratif

01/2023

BD tout public

La passion des Anabaptistes Tome 2 : Thomas Müntzer

10/2014

Sociologie

Revue Française de Sociologie T61-4. Mondes militants, mondes économiques. Contestations, frontières et coopérations

09/2021

Sciences politiques

Mes années à la maison de verre

10/1999

Sciences politiques

Apres l'hégémonie. Coopération et désaccord dans l'économie politique

09/2015

Actualité et médias

Le dérapage français

02/2019

Littérature Italienne

Le Ladies Football Club

06/2022

Littérature française

Vie de ma voisine

01/2017

Littérature française

Introduction à la mort française

09/2001

Ethnologie

Trois pays, deux guerres. Une femme dans la tourmente

06/2011

Littérature française

50 ans après, des nouvelles de mai 68

01/2018

Historique

Les Zazous Tome 2

02/2023

Littérature française

Dès les premiers jours de l'automne

07/1998

Littérature française

Le coeur du pélican

Histoire de France

Histoire d'un bambin juif sous l'occupation nazie. 1942, 3 ans, miraculé !

12/1993

Littérature française

Heinz

04/2011

XXe siècle

Les oubliés de la mémoire

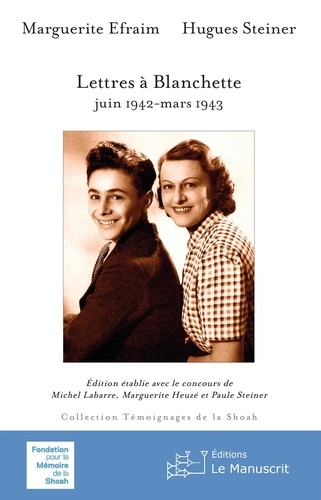

Ouvrages généraux

Lettres à Blanchette. Juin 1942-mars 1943

10/2021

Musique, danse

György Ligeti

05/2016

XXe siècle

Les discordances

03/2021

Vichy

Des Juifs dans la Collaboration. Volume 2, Le piège des Ardennes 1941-1944

05/2023

Beaux arts

Guerre et paix de Portinari. Un chef-d'oeuvre brésilien pour l'ONU

05/2014

Littérature française

La lune dans un seau d'eau

09/1963

Guides étrangers

Une vie de Pintade à Berlin

03/2011

Poches Littérature internation

L'Ile du Cundeamor

11/2005

Littérature française

La demi-douce

03/2011