Margot Deage

Extraits

Théâtre - Essais

La Décentralisation théâtrale dans les Hauts-de-France 1945-1991

10/2023

Ouvrages généraux

Moïse ou la Chine. Quand ne se déploie pas l'idée de Dieu

01/2022

Littérature française

Les jalons du temps

09/2014

Théâtre

Théâtre populaire et représentations du peuple

06/2010

Critique littéraire

Inquiétudes et reconstruction. Essai sur la littérature d'après-guerre (1931)

10/2011

Spécialités médicales

Les addictions. Panorama clinique, modèles explicatifs, débat social et prise en charge, 2e édition

03/2006

Philosophie

D'une philosophie à l'autre. Les sciences sociales et la politique des modernes

02/2013

Sports

Captain speaking. Inventaire malicieux à l'usage du passager inquiet (ou pas)

05/2016

Esotérisme

Grigori Petrovitch Grabovoï. L'homme des codes de guérison miracle

11/2012

Philosophie

L'INTELLIGENCE DU SENSIBLE. Essai sur le dualisme cartésien

10/1998

Critique littéraire

Les pages immortelles de Suétone. Les Douze Césars

01/2019

Poésie

Gloire féminine

03/2022

Littérature érotique

Les Onze mille verges ou les Amours d'un hospodar. Un roman de Guillaume Apollinaire

02/2023

Histoire des religions

La Bible restituée

03/2023

Bas Moyen Age (XIVe au XVe siè

Armagnacs contre Bourguignons. La fabrique de la guerre civile 1407-1435

02/2024

Policiers

La Vallée des Rois

10/2019

Récits de voyage

Le piéton d'Italie

10/2023

Littérature française

L'Assaut

05/1962

Actualité politique France

Avant de faire le tour du monde, faire le tour de l’atelier... Enquête ouvrière, témoignages, réflexions. 2017-2023

12/2023

Sciences historiques

Les Fermiers de l'Île de France. L'ascension d'un patronat agricole, XVe-XVIIIe siècle

12/1994

Philosophie

AURORE. Réflexions sur les préjugés moraux

02/2010

Poésie

Itinéraire

02/2023

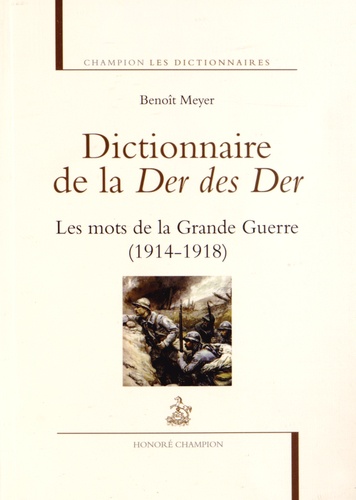

Histoire de France

Dictionnaire de la Der des Der. Les mots de la Grande Guerre (1914-1918)

04/2014

Humour

Petit crapahut dans le parler de Kaamelott à l'usage des pégus et du gratin

Critique littéraire

La seconde profondeur. La traduction poétique et les poètes traducteurs en Europe au XXe siècle

06/2016

Littérature étrangère

Acouphène

02/2012

Autres

Philosophia Scientiae Volume 27, N° 1/2023 : La "parenthèse Vichy" ?

03/2023

Policiers

Spy Tome 6 : Feu nucléaire à Indian Point

Musique, danse

Verdi, un théâtre en musique

05/1992

Histoire internationale

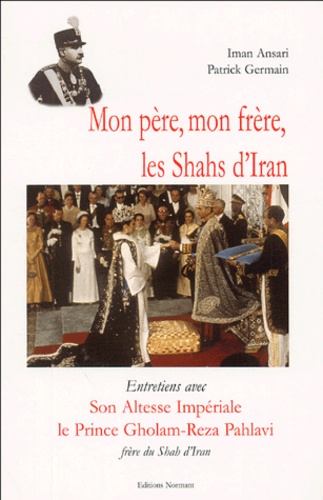

Mon père, mon frère, les Shahs d'Iran. Entretiens avec Son Altesse Impériale le prince Gholam-Reza Pahlavi

01/2005