Foundation Isaac Asimov

Extraits

Beaux arts

Des musées de Metz au musée de la cour d'or. Histoire des collections, reflets d'un territoire

10/2018

Critique littéraire

Claude Cahun. L'Exotisme intérieur

05/2006

Ecrits sur l'art

Claude Monet. L'adieu au paysage

04/2023

Théologie

La réception de la théorie cartésienne des vérités éternelles dans la philosophie de la première modernité

05/2022

Religion

Les juifs dans l'histoire. De la naissance du judaïsme au monde contemporain

10/2011

Thèmes photo

Prix Camera Clara. 2012 - 2022

05/2023

Philosophie du droit

Le droit saisi par l'art. Regards de juristes sur des oeuvres d'art

10/2023

Critique littéraire

Bohdan Hawrylyshyn. L'infatigable passeur

09/2013

Critique littéraire

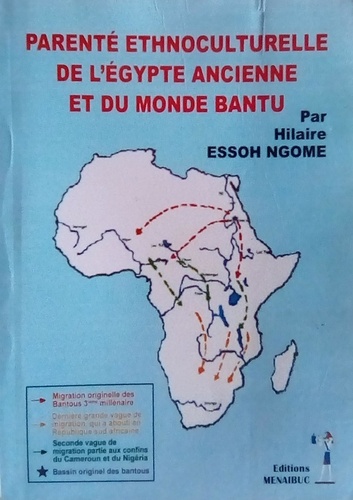

Parenté ethnoculturelle de l'Egypte ancienne et du monde Bantu

02/2014

Philosophie

La frontière comme méthode ou la multiplication du travail

06/2019

Beaux arts

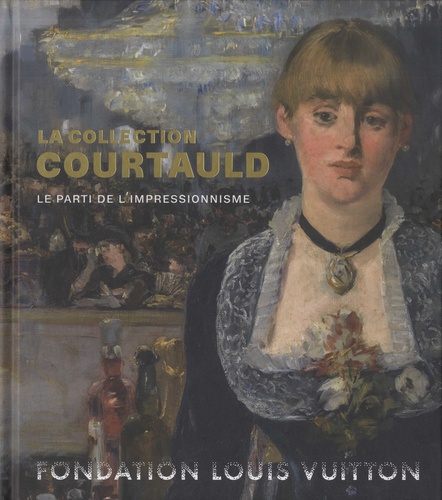

La collection Courtauld. Le parti de l'impressionnisme

02/2019

Musique, danse

L'Art de la mise en scène. Essai d'esthétique théâtrale : émotions, médiations, réception(s)

11/2022

Philosophie du droit

Nature et souveraineté

02/2021

Littérature française

La dixième symphonie

10/2015

Thèmes photo

Nos vies partagées

11/2022

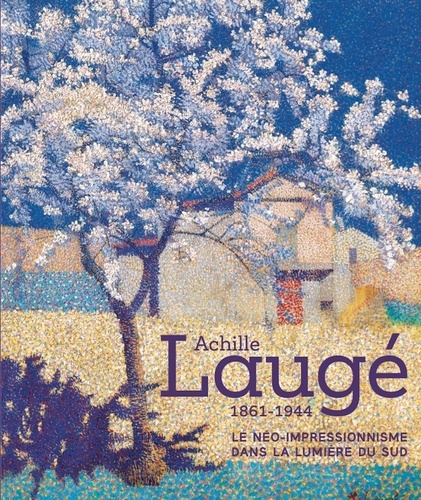

Impressionnisme

Achille Laugé. Le néo-impressionnisme dans la lumière du Sud

06/2022

Musique

Nocturnes - CD

10/2021

Littérature française

Trois jours et trois nuits

11/2021

Ethnologie

L'origine est aux frontières

12/2010

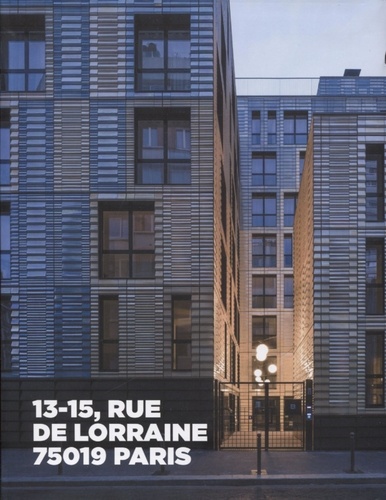

Histoire de France

13-15 rue de Lorraine 75019 Paris. Récits de deux survivants de la Shoah

01/2019

Théâtre - Essais

L'art de la mise en scène. Essai d'esthétique théâtrale

03/2021

Thèmes photo

Cathy Alvarez - Trou[v ées

11/2022

Essais biographiques

La matière première du ciel. Yannis Tsarouchis par Odysséas Elytis, Edition bilingue français-grec

02/2021

Thèmes photo

Flux 1

10/2022

Histoire internationale

La CNT dans la révolution espagnole. Tome 3

01/2020

Histoire internationale

La CNT dans la révolution espagnole. Tome 2

07/2019

Musique, danse

Mouvement contraire. Souvenirs d'un musicien

04/2019

Sciences politiques

Dans les archives inédites des services secrets : un siècle d'histoire et d'espionnage français (1870-1989)

10/2010

Asie du sud-est

Les sultanats du Sud philippin. Une histoire sociale et culturelle de l’islamisation (XVe-XXe siècles)

02/2022

Histoire ancienne

Elevage et forêt sur la montagne dijonnaise à la fin du Moyen Age. Deux établissements forestiers d'éleveurs en Terre de Saint-Seine (Saint-Martin-du-Mont, Côte d'Or)

01/2018