Frédéric Ploquin

Extraits

Littérature française

Au plus cher de nos vies

03/2018

Sociologie

Fiertés et préjugés

03/2022

Faits de société

Ethiques vers un monde nouveau

03/2021

Médecine du sport

Médecine de l'athlétisme. Pratiques, recommandations, prévention

09/2022

Cerveau et psychologie

Provoque ta chance ! Pourquoi certains en ont et d'autres pas...

03/2022

Documentaires jeunesse

Sur les traces de la Bête du Gévaudan

11/2020

Droit

Les mutations de la justice pénale internationale ?

11/2018

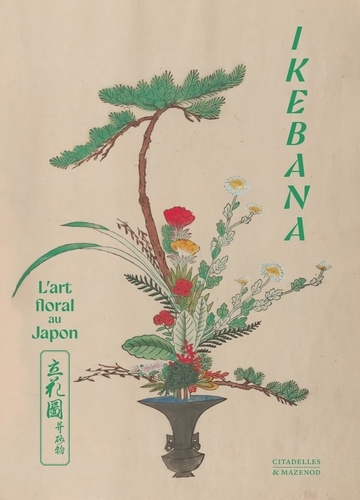

Art floral

Ikebana. L'art floral au Japon. Avec 2 estampes offertes tirées à part

04/2024

Revues de droit

Droit et Société N° 106/2020 : Des justiciables inégaux ? Le devoir de vigilance des entreprises transnationales

02/2021

Science-fiction

L.G.M.

02/2006

12 ans et +

D'étranges visiteurs. Histoires de science-fiction

05/2018

Classiques

Crimes parfaits

01/2024

Histoire internationale

Literary Journalism and Africa's Wars. Colonial, Decolonial and Postcolonial Perspectives, Textes en français et anglais

03/2019

Littérature étrangère

HISTOIRE DE LA LITTERATURE NEERLANDAISE. Pays-Bas et Flandre

05/1999

Littérature française

Persuasion. Grands Caractères

Histoire internationale

Ma terre promise. Israël, triomphe et tragédie

09/2015

Histoire internationale

A la recherche des Mayas

02/2012

Littérature française

Le manège des fous

03/2005

Littérature française (poches)

Dieu, l'Univers et madame Berthe

05/2005

BD tout public

L'invention du vide

06/2012

Cinéma

Et vogue le cinéma

10/2016

Ecrits sur l'art

Ces petits tas d'ombre et de lumière

10/2022

Beaux arts

Figures de l'art N° 37/2019 : Le savoir-rire de l'art

01/2020

Droit

Laïcité. Une question de frontière(s)

10/2019

Critique littéraire

Raskar Kapac : L'anthologie Tome 2

11/2020

Histoire de France

Le procès des témoins de la grande guerre. L'affaire Norton Cru

03/2003

Sciences historiques

Histoire du café

09/2002

Histoire de France

Les Deux corps du roi. Essai sur la théologie politique au Moyen Age

03/1989

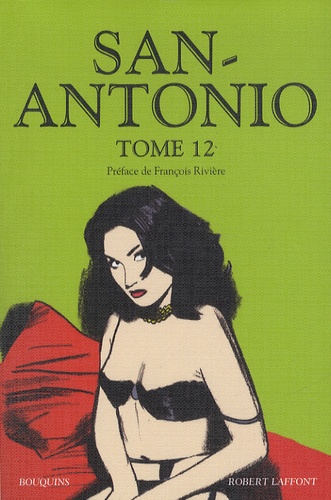

Policiers

San-Antonio Tome 12

11/2013

Littérature française

Les mouettes sur la Saône

11/2004