Journal. 1991-1999

Extraits

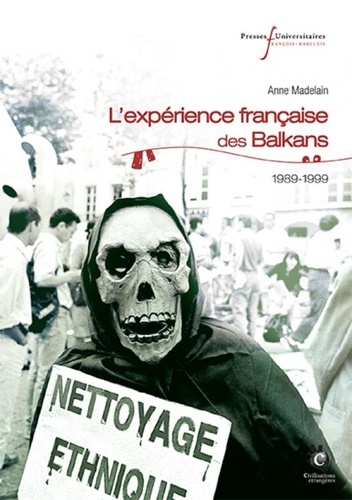

Histoire internationale

L'expérience française des Balkans (1989-1999)

05/2019

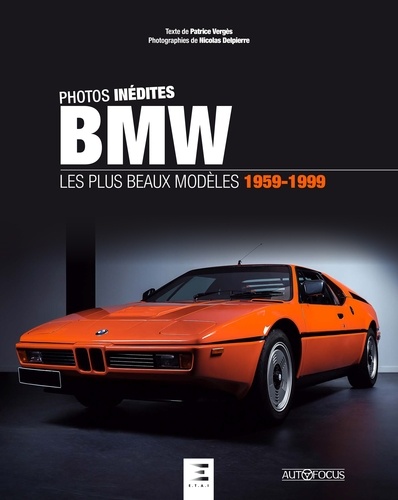

Sports

BMW. Les plus beaux modèles 1959-1999

10/2019

Critique littéraire

Littérature et le reste. 1919-1931

01/2006

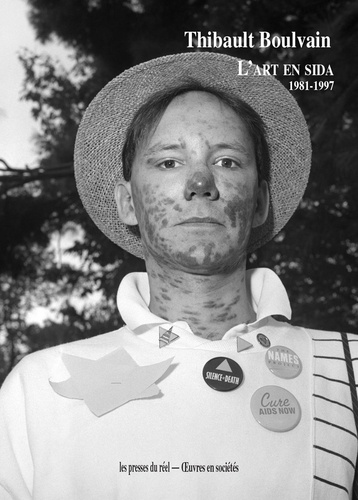

Histoire de l'art

L'art en sida (1981-1997)

06/2021

Sciences historiques

Marin sous trois Républiques (1931-1995)

02/2011

Littérature étrangère

Journal : 1918-1921, 1933-1939

05/1985

Humour

Quelques meneurs d'hommes

06/2002

Beaux arts

"Si les tableaux pouvaient parler...". Le traitement politique et médiatique des retours d'oeuvres d'art pillées et spoliées par les nazis (France 1945-2008)

02/2013

Histoire internationale

Génocide des Tutsi, l'imposture. Alain Juppé et le Rwanda (1993-1994)

12/2017

Sociologie

LA TRANSMISSION ENTRE LES GENERATIONS. Un enjeu de société, Annales 1997-1998

01/1999

Littérature française

Terre inter-dite. Dix écrivains algériens parlent de l'enfance 1995-1997

12/2001

Informatique

L'histoire de Mario. Volume 2, La guerre des mascottes (1990-1995)

03/2017

Comics Super-héros

X-Force : Le chant du bourreau. Volume 2, 1992-1993, Edition collector

11/2023

Asie du sud-est

A l'ombre des Khmers Rouges. Souvenirs d'une ambassade peu ordinaire (1991-1993)

11/2022

Histoire internationale

Le communisme vietnamien (1919-1991). Construction d'un Etat-nation entre Moscou et Pékin

05/2012

Histoire de France

Journal de la guerre. 1914-1919

09/2014

Critique littéraire

Le château de Seix. Journal 1992

07/1998

Littérature française

Journal d'un arbre 1998-2001

09/2003

Economie

L'ANNEE DES FANTOMES. Journal 1997

07/1998

Critique littéraire

L'esprit des terrasses. Journal 1990

12/1994

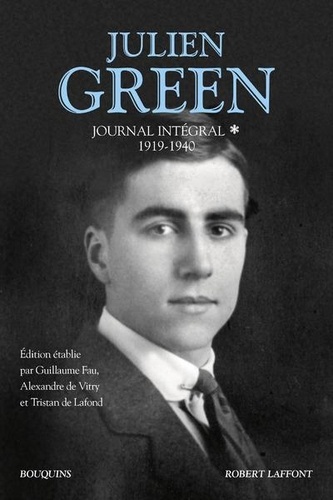

Littérature française

Julien Green. Journal intégral, 1919-1940

09/2019

Histoire internationale

Histoire du Maroc depuis l'indépendance. 5e édition

07/2016

Histoire internationale

Mon journal d'Algérie, novembre 1999 - janvier 2000

03/2000

Religion

Journal d'un évêque de campagne. 1991 - 2010

02/2019

Histoire internationale

Histoire du monde contemporain. 1945-1999, Edition 1999

11/1999

BD tout public

Lendemains de cendres. Cambodge 1979-1993

06/2007

Poésie

Ouvrir. Poèmes et proses (1929-1996)

12/2017

Histoire de France

Parcours politique des surréalistes. 1919-1969

10/2010

Histoire internationale

L'Europe de 1919 à 1939

05/2014

Histoire de France

La France de 1919 à 1939

07/1998