Adhomo Tome 10 : "Mes boulots 1977-1978". Grande route et bas-fonds - Ma jeunesse homosexuelle

Extraits

Philosophie

Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France (1977-1978)

10/2004

Psychologie, psychanalyse

La vague et l'océan. Séminaire sur les pulsions de mort (1970-1971)

11/2003

Critique

L'intégrale Jean Ricardou. Tome 7, La révolution textuelle et autres écrits (1974-1977)

03/2021

Critique littéraire

Formes du roman utopique en Grande-Bretagne (1918-1970)

01/1984

Poésie

L'Omelette rouge

05/2011

Littérature étrangère

Le poids du monde. Un journal (novembre 1975 - mars 1977)

03/2002

Critique littéraire

Conversation. Correspondance 1918-1974

12/2005

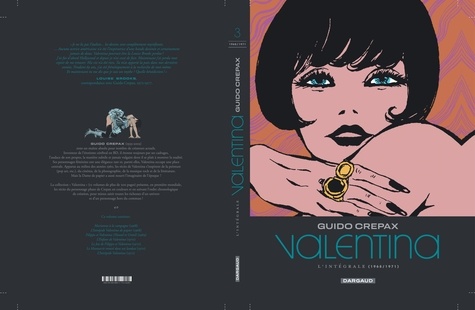

Erotique

Valentina Intégrale : 1968-1971

12/2023

Littérature française

Les mots pour le dire et autres romans

04/2013

Critique littéraire

Oeuvres complètes. Tome 3, 1968-1971

11/2002

Critique littéraire

Journal inutile. Tome 1, 1968-1972

02/2001

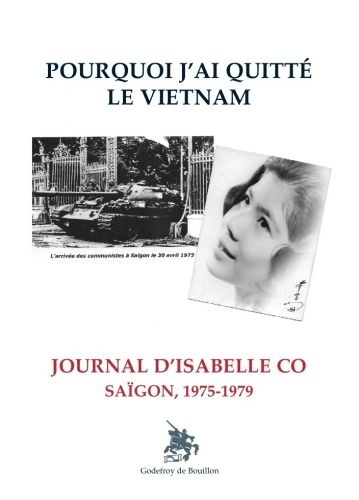

Récits de voyage

Pourquoi j'ai quitté le Vietnam. Journal, Saïgon 1975-1979

10/2018

Poésie

Eloge d'une soupçonnée précédé d'autres poèmes 1973-1987

04/2001

Design

Global Tools (1973-1975). Eco-Design : Dé-projet & Low-Tech

03/2023

Philosophie

Le pouvoir psychiatrique. Cours au collège de France (1973-1974)

Littérature étrangère

Carnets d'Amérique du Sud (1972-1973). Un amour parfait

03/2005

Foucault

Le Pouvoir psychiatrique. Cours au Collège de France (1973-1974)

03/2023

Sciences historiques

Sire, de grâce, une Particule Tome C

03/2002

Cinéma

Des années Mao aux années 80

03/2007

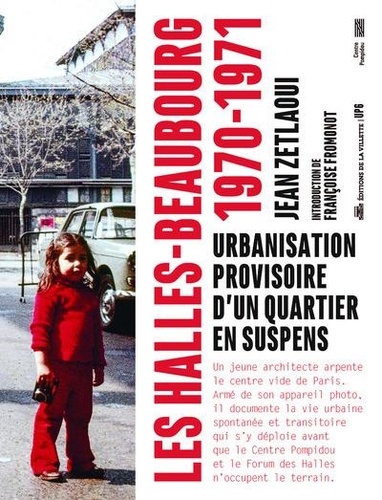

Urbanisme

Les Halles-Beaubourg, 1970-1971. Urbanisation provisoire d'un quartier en suspens

10/2023

Histoire de France

L'affaire Audin (1957-1978)

11/1989

Sports

Alfa Romeo Alfetta GT/GTV/GTV6. Le guide détaillé 1974-1987

06/2019

Philosophie

Naissance de la biopolitique. Cours au collège de France (1978-1979)

10/2004

Aventure

24 Heures du Mans : 1975-1978 : L'art dans la course

06/2022

Religion

Trappistes en Terre sainte. Des moines au coeur de la géopolitique Tome 2, 1946-1991

10/2016

Histoire internationale

Ahmed Sékou Touré (1922-1984). Président de la Guinée de 1958 à 1984, Tome 7

08/2010

Histoire internationale

Venceremos ! Analyses et documents sur le pouvoir populaire au Chili (1970-1973)

08/2013

Histoire de France

Lettres, notes et portraits. 1928-1974

1969 à 1981

Lettres, notes et portraits. 1928-1974

04/2024

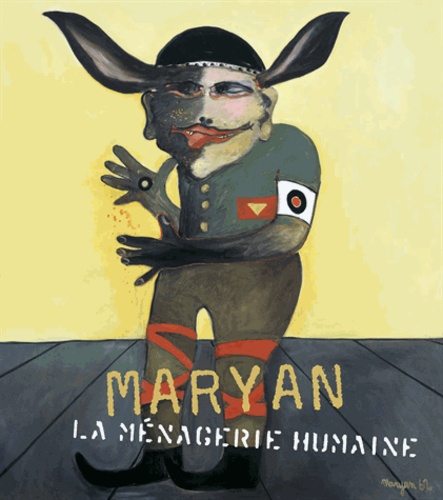

Beaux arts

Maryan. La ménagerie humaine 1927-1977

11/2013