Jeanne Jugan. Petite soeur des pauvres au XIXe siècle

Extraits

Petits classiques parascolaire

La poésie française au XIXe siècle. Anthologie

10/2011

Littérature française

Anecdotes françaises et étrangères au XIXe siècle

02/2020

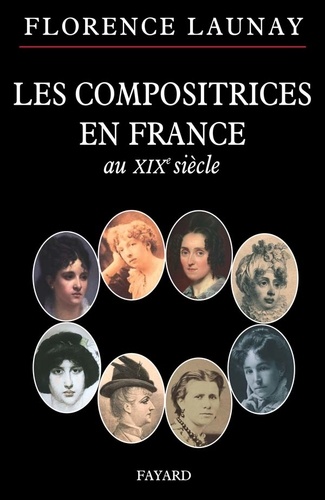

Musique, danse

Les compositrices en France au XIXe siècle

02/2006

Critique littéraire

Les Genres du roman au XIXe siècle

Critique Poésie

Poésie pure et société au XIXe siècle

05/2022

Atlas historiques

Atlas de la France au XIXe siècle

02/2021

Histoire internationale

La mondialisation au XIXe siècle (1850-1914)

07/2012

Histoire internationale

Histoire de l'Europe au XIXe siècle

10/1994

Histoire de France

Mémoires d'un banquier au XIXe siècle

07/2018

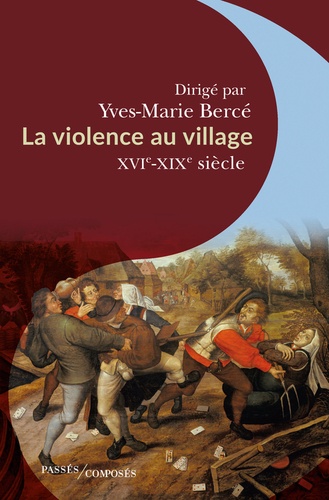

Généralités

La violence au village. XVIe -XIXe siècle

10/2022

Genres et mouvements

Les Genres du roman au XIXe siècle

10/2022

Philosophie

La philosophie en france au XIXe siècle

05/2011

Psychologie, psychanalyse

Lire Lacan au XXIe siècle

06/2019

Histoire de la pensée économiq

Le capital au XXIe siècle

08/2013

Ouvrages généraux

Superfaible. Penser au XXIe siècle

09/2023

Encyclopédies de poche

La Méditerranée au XIIe siècle

10/1997

Poésie

L'amour au XXIe siècle

10/2021

Géopolitique

La multipolarité au XXIe siècle

01/2022

Philosophie

La bioéthique au XXIe siècle

02/2019

Critique littéraire

Lire Zola au XXIe siècle

01/2019

Ethique

Vouloir mourir au XXIe siècle

12/2021

Histoire de France

Histoire de l'enseignement en France. XIXe-XXIe siècle

08/2020

Sciences historiques

Santé et travail à la mine XIXe-XXIe siècle

05/2014

Histoire internationale

Le Moyen-Orient par les textes. XIXe-XXIe siècle

06/2011

Essais

Les architectes et la fonction publique. XIXe - XXIe siècle

10/2022

Montagne

Ventoux entre ciel et terre. Histoire des ascensions du Ventoux XIXe siècle-XXe siècle

05/2020

Religion

Catholicisme, religieuses et société. Le temps des bonnes soeurs (XIXe siècle)

01/2011

Sciences historiques

Royal Périgord. Sur les pas des têtes couronnées (XIXe-XXIe siècles)

07/2018

Littérature érotique et sentim

Les Lorettes. Paris capitale mondiale des plaisirs au XIXe siècle

10/2013

Histoire des mathématiques

Mathématiques à travers les siècles. Tome 2, Essor des mathématiques du XVIIe au XIXe siècle

04/2022