Architectes décorateurs belges 1920-1930

Extraits

Décoration

Bébés, familles et cartes postales. De 1900 à 1950

11/2015

Histoire internationale

Etre mère en situation coloniale (Gold Coast, 1910-1950)

10/2020

Animaux, nature

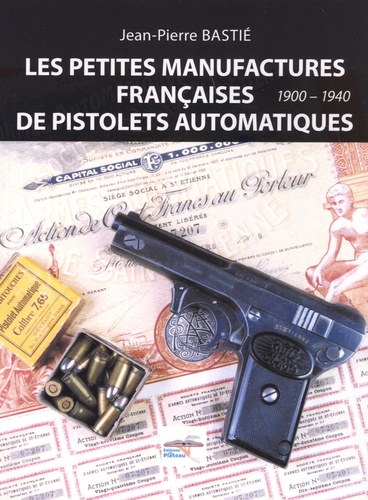

Les petites manufactures françaises de pistolets automatiques (1900-1940)

09/2020

Histoire de l'art

L'Art de la décolonisation. Paris-Dakar (1950-1970)

01/2023

Histoire de la mode

L'épopée bigoudène du prêt-à-porter 1950-1980

07/2021

Sciences historiques

Gay Paris. Une histoire interlope entre 1900 et 1940

03/2013

Religion

L'Eglise et les ouvriers en France (1940-1990)

01/1991

Musique, danse

Dictionnaire des oubliés de la chanson française (1900-1950)

03/2019

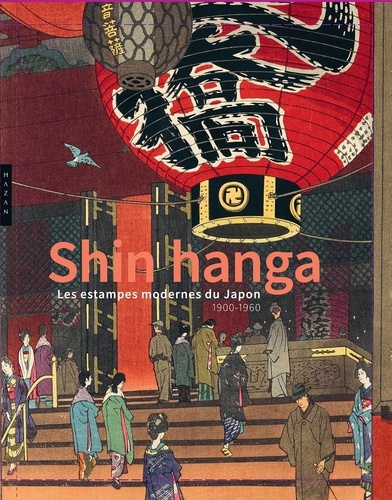

Art japonais

Shin hanga. Les estampes modernes du Japon - 1900-1960

09/2022

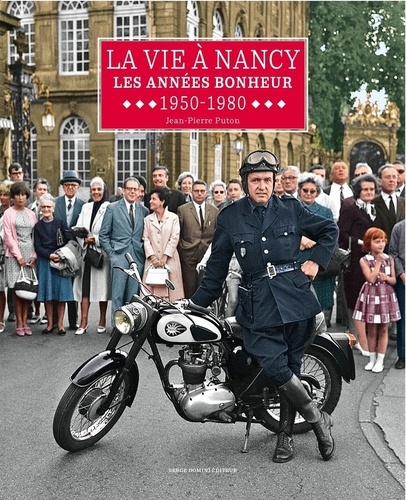

Histoire régionale

La vie à Nancy. Les années bonheur 1950-1980

03/2023

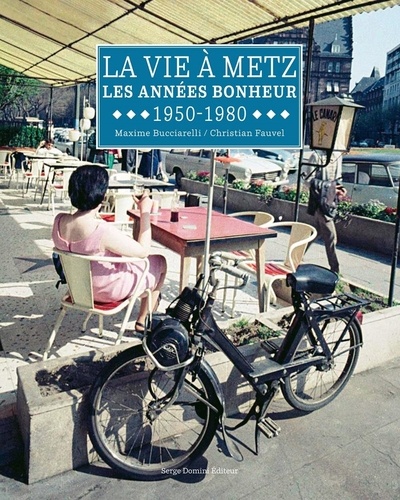

Histoire régionale

La vie à Metz. Les années bonheur 1950-1980

03/2023

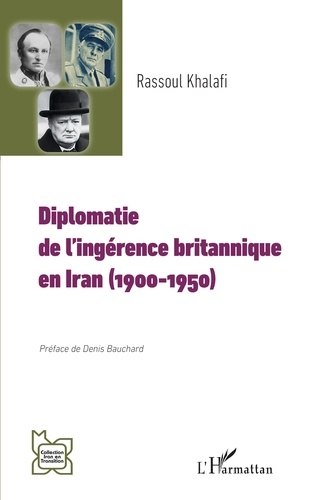

Iran

Diplomatie de l'ingérence britannique en Iran (1900-1950)

03/2024

Correspondance

Correspondance entre andré gide et jean malaquais - 1935-1950. 1935-1950

08/2023

Pédagogie

Réformer l'école. L'apport de l'Education nouvelle (1930-1970)

10/2012

BD tout public

Spirou, Tintin et Cie, une littérature catholique ? Années 1930 / Années 1980

01/2010

Littérature française

L'Aronde et le kayak. Une famille à Viroflay (1930-1960)

01/2020

Histoire de la pensée économiq

Les espaces d'interaction des élites françaises et allemandes (1920-1950)

09/2021

Sociologie

Vulnérables, tolérés, exclus. Histoire des enfants handicapés au Québec, 1920-1990

08/2021

Etats-Unis (XXe et XXIe siècle

Kosher Nostra. Le roman vrai des mafieux juifs américains, 1920-1940

06/2021

Histoire de France

La Babel étudiante. La Cité internationale universitaire de Paris (1920-1950)

09/2013

Décoration

Le grand livre Dinky Toys. Voitures populaires et familiales

11/2019

Littérature française

La chanson de roland. (1920 - 1922)

09/2023

Critique littéraire

Lettres à Jacques Doucet. 1920-1926

11/2016

Critique littéraire

Correspondance générale. Tome 5, 1930-1932

12/1988

Thèmes photo

The Little Big Book of Legs. Great Gams in a Petite Package, Edition français-anglais-allemand

12/2021

Littérature française

Haut mal

11/1990

Photographie

Charlotte Perriand et la photographie. L'oeil en éventail

03/2011

Beaux arts

Face à l'impressionnisme. Réception d'un mouvement, 1900-1950

05/2019

Critique littéraire

Le Monde moderne vu par les écrivains français (1900-1950)

06/2018

Suisse

Neuchâtel, un canton en images. Filmographie tome 2 (1950-1970)

02/2021