Daphné Diffusion

Extraits

Sciences politiques

Les écrivains et la politique en France. De l'affaire Dreyfus à la guerre d'Algérie

09/2018

Littérature étrangère

Récits de l'éveil du coeur. Hosshin Shû

11/2014

Histoire internationale

Les Fascismes

07/1985

Humour

Et maintenant le professeur Choron nous parle d'amour. Entretiens et divagations diverses avec Jean-Christophe Florentin

11/2020

Philosophie

Le regard vide. Essai sur l'épuisement de la culture européenne

10/2007

Religion

LES JUIFS PRESENTES AUX CHRETIENS. Cérémonies et coutumes qui s'observent aujourd'hui parmi les Juifs suivi de Comparaison des cérémonies des Juifs et de la discpline de l'Eglise

11/1998

Economie

Wilhelm Röpke, l'autre Hayek. Aux origines du néolibéralisme

05/2015

Histoire internationale

Les tunnels de la liberté. Les évasions sous le mur de Berlin, dont Kennedy voulait censurer les images

05/2018

Sociologie

L'enquête et ses graphies en sciences sociales. Figurations iconographiques d'après société

04/2019

Photographie

Fernand Braun. Photographe des Charentes (1878-1920)

12/2015

Sociologie du travail

Chroniques du Travail N° 10, mars 2021 : Valorisation des parcours syndicaux et formation des représentants du personnel

02/2021

Muséologie

Musées en exil. 0

01/2023

Religion

Mission et engagement politique après 1945. Afrique, Amérique latine, Europe

08/2010

Littérature française

Des chauves-souris, des singes et des hommes

03/2016

Religion

Guillaume de Saint Thierry

01/1978

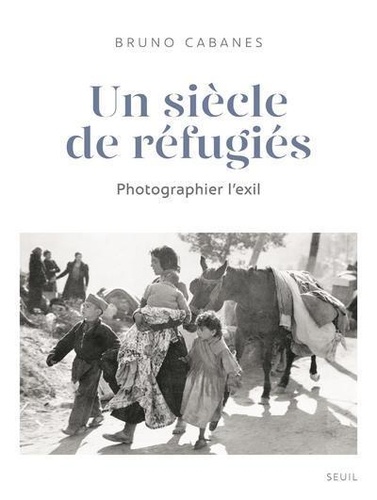

Photographie

Un siècle de réfugiés. Photographier l'exil

11/2019

Construction européenne

Les défis de l'Europe. Les racines d'une civilisation et les limites d'une bureaucratie

01/2023

Littérature Espagnole

L'extinction des espèces

02/2021

Ouvrages généraux

Moines, saints et hérétiques dans l’Éthiopie médiévale. Les disciples d’Ēwosṭātēwos et l’invention d’un mouvement monastique hétérodoxe (XIVe-mi-XVe siècle)

05/2023

Sociologie

L'irrésistible féminisation de la culture

07/2019

Histoire de France

Henry Bulawko (1918-2011). Une vie après la vie

11/2012

Histoire de France

François Duprat, l'homme qui inventa le Front National

02/2012

Droit

La gouvernance des finances publiques en Afrique

06/2019

Thèmes photo

Histoires de graines

06/2022

Art africain

Patrimoines N° 16 : Patrimoines d'Afrique subsaharienne

09/2021

Beaux arts

Petits fronts de guerre sociale

03/2014

Histoire internationale

Le bruit des armes. Mises en forme et désinformations en Europe pendant les guerres de Religion (1560-1610)

06/2012

Communication - Médias

Communications N° 109 : Les Arts et les âges de la vie

11/2021

Ecologie

Maintenant ! Agir rend heureux

10/2021

Histoire de l'Eglise

Deux mille ans de complot contre l'Eglise

08/2021