XXème siècle

Extraits

Histoire internationale

Femmes galantes, femmes artistes dans le Japon ancien (XIème-XIIIème siècle)

04/2003

Sciences historiques

DE PIERRE RIVIERE A LANDRU. La violence apprivoisée au XIXème siècle

09/1991

Sciences historiques

Les ombres de l'histoire. Crime et châtiment au XIXème siècle

01/2003

Sciences historiques

Histoire de la ville de Cherbourg. Des origines au XIXème siècle

10/2019

Histoire de France

FRONTIERES DE FRANCE. De l'espace au territoire, XVIème-XIXème siècle

11/1998

Histoire ancienne

ECONOMIE ET FINANCES AU XIXEME SIECLE. Guide du chercheur 1789-1870

09/1998

Sciences de la terre et de la

L'or bleu. L'eau, le grand enjeu du XXIème siècle

11/2002

Histoire de France

Histoire des Cathares. Hérésie, Croisade, Inquisition du XIème au XIVème siècle

05/2002

Sciences historiques

Le XIXème siècle et l'histoire. Le cas Fustel de Coulanges

04/2001

Développement durable-Ecologie

Le mythe du développement. Les économies non viables du XXIème siècle

09/2003

Beaux arts

STALLES SCULPTEES DU XVEME SIECLE. Genève et le duché de Savoie

11/1999

Histoire internationale

Les intellectuels en Europe au XIXème siècle. Essai d'histoire comparée

06/2001

Récits de voyage

Se souvenir du Marais poitevin

05/2023

Sciences politiques

Nations et Saint-Siège au XXème siècle. Actes du colloque de la Fondation Singer-Polignac

02/2003

Histoire internationale

Histoire générale du XXème siècle, jusqu'en 1949. Tome 2, La naissance du monde contemporain

02/1986

Sciences historiques

Portraits croisés de femmes. Essai sur l'émancipation de la tutelle masculine au cours du XXe siècle

07/2007

Régionalisme

Chasselay. Tome 2, Village des Monts-d'Or XIX et XXe siècles

10/2011

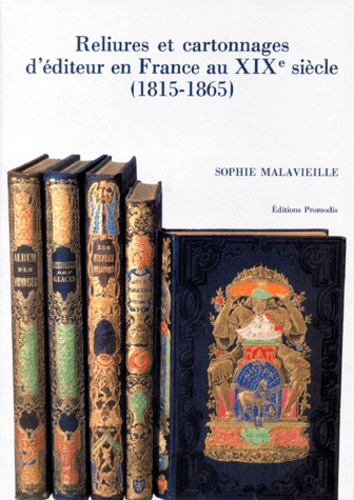

Décoration

RELIURES ET CARTONNAGES D'EDITEUR EN FRANCE AU XIXEME SIECLE (1815-1865)

02/1985

Biodiversité, nature

Une zad au xixeme siecle. La forêt de Fontainebleau et George Sand

04/2022

Critique littéraire

Lire le délire. Aliénisme, rhétorique et littérature en France au XIXème siècle

01/2001

Sports

LA MACHINE LOCOMOTIVE EN FRANCE. Des origines au milieu du XIXème siècle

10/1996

Economie

HISTOIRE SOCIALE DES FAITS ECONOMIQUES. La France au XIXème siècle, 2ème édition

01/1988

Histoire de France

LE REEL DE L'UTOPIE. Essai sur le politique au XIXème siècle

10/1998

Poésie

Au coeur de la passion amoureuse

05/2020

Sociologie

Communications N° 71 : Le parti pris du document. Littérature, photographie, cinéma et architecture au XXème siècle

09/2001

Histoire de la musique

Treize histoires secrètes de la musique. Quelques jalons pour la musique européenne du premier XXème siècle

02/2022

Non classé

Une rose sur le roncier

12/2022

Histoire régionale

Les grandes affaires criminelles d'Occitanie

04/2023

Esotérisme

Le Grand Albert du XXIème siècle. Ces vieilles recettes magiques qui fonctionnent encore

07/2002

Religion

Frédéric Ozanam (1813-1853). L'engagement d'un intellectuel catholique au XIXème siècle

08/2003