Les consistoires israélites d'Algérie au XIXe siècle. L'alliance de la civilisation et de la religion

Extraits

Histoire militaire

La guerre de près et de loin, XXe-XXIe siècles

03/2023

Traduction

Traduction et transmédialité (XIXe-XXIe siècles)

08/2021

Sciences historiques

Histoire des animaux domestiques. XIXe-XXe siècle

01/2014

Sciences historiques

Le sport et la guerre, XIXe et XXe siècles

01/2013

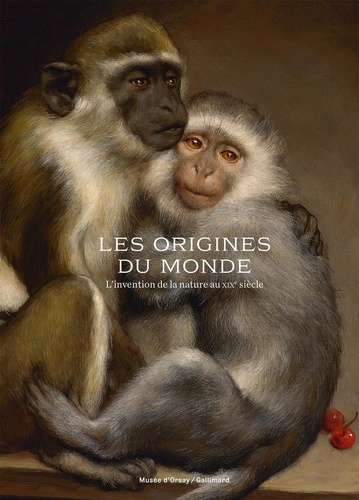

Beaux arts

Les origines du monde. L'invention de la nature au XIXe siècle

11/2020

Sciences historiques

Les fondements de la stratégie navale au XXIe siècle

01/2011

Couple, famille

Histoire des tortures au XIXe siècle

01/2019

Sciences historiques

Histoire des universités. XIIe-XXIe siècle

08/2012

Sciences politiques

La France républicaine. Histoire politique XIXe-XXIe siècle

03/2017

Philosophie

Les Allemands. Lutte de pouvoir et développement de l'habitus aux XIXe et XXe siècles

05/2017

Musique, danse

L'harmonie des peuples. Les écoles musicales nationales aux XIXe et XXe siècles

11/2006

Histoire des mentalités

L'excrémentiel au XIXe siècle

12/2021

Beaux arts

L'Art au XIXe siècle

09/2005

Généralités

Histoire culturelle de la France au XIXe siècle. 2e édition

05/2021

Sculpture

Histoire de la sculpture en Corse aux XIXe et XXe siècles. Suivie d'un dictionnaire des sculpteurs

09/2023

Construction européenne

Penser les frontières de l'Europe du XIXe au XXIe siècle. Elargissement et union: approches historiques

09/2004

Généralités

Maladies mentales et sociétés. XIXe-XXIe siècle

05/2022

Sociologie

La démocratie et les médias au XXe siècle

06/2018

Histoire rurale

La vie des paysans du Languedoc au XIXe siècle

06/2022

Beaux arts

Art et technique aux XIXe et XXe siècles

09/1988

Beaux arts

Officier et gentleman au XIXe siècle. La collection His de la Salle

11/2019

Histoire régionale

La Noblesse de la Somme au XIXe siècle. Edition revue et augmentée

10/2021

Généralités

Histoire des mobilisations islamistes XIXe-XXIe siècles

02/2022

Allemagne

De la Prusse à l'Afrique. Le colonialisme allemand, XIXe-XXIe siècle

01/2022

Droit

Les genres du prétoire. La médiatisation des procès au XIXe siècle

12/2019

Archéologie

Lillebonne. Promenade archéologique de la préhistoire au XIXe siècle

01/2021

Histoire de la philosophie

La philosophie contemporaine. XXe et XXIe siècles.

03/2022

Sciences historiques

La révolution matérielle. Une histoire de la consommation (France XIXe-XXIe siècle)

10/2018

Encyclopédies de poche

La Méditerranée au XIIe siècle

10/1997

Géopolitique

La multipolarité au XXIe siècle

01/2022