Le diocèse de Poitiers

Extraits

Religion

Le chant des heures. Liturgie paroissiale et catéchèse dans le diocèse de Besançon du concile de Trente à l'époque contemporaine

12/2019

Histoire de l'art

Histoire de trois potiers célèbres, Bernard Palissy, Josiah Wedgwood, Frédéric Böttger

03/2021

Vie chrétienne

Ma lettre à 777 diocèses de la région du monde Catholique. livre

06/2022

Littérature française

Petite notice sur Saint-Just, martyr ; pèlerinage de Monchel (diocèse d'Arras) (Éd.1868)

08/2014

Histoire internationale

Panégyrique du bienheureux J.-B. de La Salle. Chapelle du pensionnat des frères, Poitiers, 16 juin 1888

06/2020

Droit pénal

Questions contemporaines sur la territorialité du droit pénal. XXIIIèmes journées d'étude de l'Institut de Sciences Criminelles de Poitiers

01/2024

Religion

Cambrai et Lille

01/1978

Religion

Grenoble

01/1979

Religion

Grenoble

01/1979

Religion

Evangéliser aujourd'hui dans nos diocèses d'Afrique

04/2017

Histoire internationale

Restauration des grandes écoles dans le diocèse d'Amiens après la Révolution. collèges de l'Oratoire et de Montdidier, le lycée d'Amiens et le collège d'Abbeville

03/2020

Histoire du droit

Déclaration du 3 avril 1634, portant establissement de la Cour et jurisdiction des Grands-Jours. en la ville de Poictiers

04/2021

Religion

L'évêque-courage Jacques Delarue. Premier évêque de Nanterre 1914-1982

11/2018

Religion

Chambéry - Tarentaise Maurienne

01/1979

Religion

Une histoire des mentalités religieuses aux XVIIème et XVIIIème siècles. Mille rétables de l'ancien diocèse du Mans

01/1980

Vie chrétienne

Catholiques, gardez courage !

10/2021

Histoire de France

Le monde carolingien : Bilan, perspectives, champs de recherches. Actes du colloque international de Poitiers, Centre d'Etudes supérieures de Civilisation médiévale, 18-20 novembre 2004

01/2010

Religion

Maux en souffrances mots d'espérance

03/2015

Religion

Montpellier

01/1976

Religion

Montpellier

01/1976

Techniques artistiques

Le manuel potier. Le guide complet des outils, des matériaux et des techniques pour potiers et céramistes

06/2019

Religion

Impacts de la mauvaise gestion des biens de l'Eglise sur l'accomplissement des fins ecclésiastiques. Le cas du diocèse d'Idiofa en République démocratique du Congo

11/2019

Biographies

Lettre, d'un conseiller de Blois à un chanoine de Chartres, sur la Bibliothèque chartraine. ou le Traité des auteurs de l'ancien diocèse de Chartres, du Révérend Père Liron

07/2021

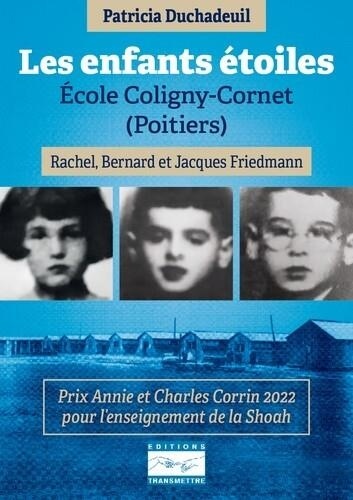

Littérature française

Les enfants étoiles - Rachel, Bernard et Jacques Friedmann. Prix Annie et Charles Corrin 2022 pour l'enseignement de la Shoah

02/2023

Religion

Rouen - Le Havre

01/1976

Religion

Rouen - Le Havre

01/1976

Histoire antique

Bibliothèque idéale des mets et des mots. Parler, boire et manger dans l’Antiquité d’Homère à Fortunat, évêque de Poitiers

12/2021

Vie chrétienne

Entreprendre autrement. Perspectives d'une gestion réussie du patrimoine ecclésiastique des diocèses de la République démocratique du Congo

03/2023

Catéchèse

Je prépare mon baptême

08/2021

Religion

L'autonomie financière dans la mission d'évangélisation de l'Eglise en Afrique. Le cas du Cameroun

04/2015