Hommage à la Catalogne (1936-1937)

Extraits

Histoire internationale

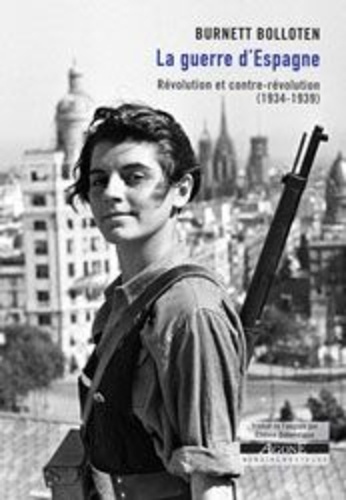

La guerre d'Espagne. Révolution et contre-révolution (1934-1939)

11/2014

Histoire internationale

1937-1947 : la guerre-monde. Tome 2

04/2015

Histoire internationale

1937-1947 : la guerre-monde. Tome 1

04/2015

Poésie

Relier. Poèmes 1938-1996

05/2007

Poésie

Accorder. Poèmes 1933-1996

05/2013

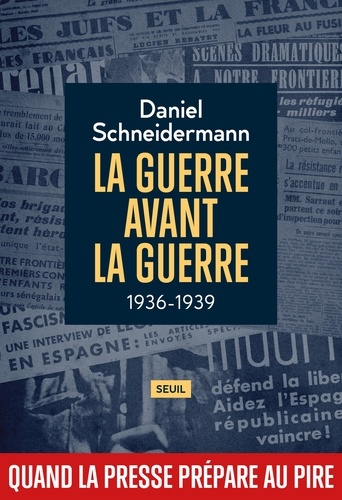

Ouvrages généraux et thématiqu

La Guerre avant la guerre. 1936-1939, Quand la presse prépare au pire

03/2022

Histoire de France

Edouard Daladier, chef du gouvernement : avril 1938-septembre 1939

01/1980

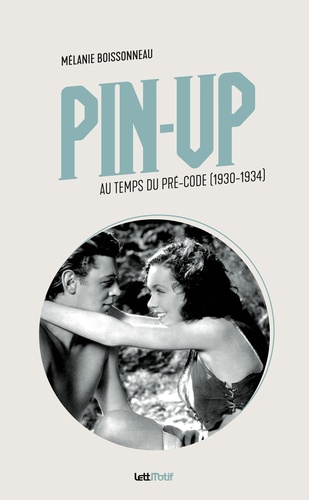

Cinéma

Pin-up au temps du pré-code (1930-1934)

03/2019

Histoire de France

Edouard Daladier, chef de gouvernement. Avril 1938-septembre 1939

01/1977

Beaux arts

Henri Matisse, l'apparente facilité. Peintures de 1935-1939

12/1993

Romans policiers

Les romans durs. Volume 1, 1931-1934, Edition 2023

01/2023

Histoire de France

La France et la menace nazie. Renseignement et politique 1933-1939

10/2017

Histoire de France

Jadis, d'une guerre à l'autre (1914-1936). Tome 1, 1914-1934

08/2019

Littérature française

La Symphonie de Paris et autres histoires

06/2012

Littérature française

La vie commence de l'autre côté du désespoir

01/2018

Histoire internationale

La citadelle. Colonie d'enfants réfugiés de la guerre civile espagnole (1937-1939)

03/2017

Espagne

Les trahisons des gauches espagnoles. Du républicanisme au totalitarisme : 1930/1936

07/2021

Histoire internationale

L'Algérie dans les brigades internationales (1936-1939) et ses lendemains

04/2016

Sciences politiques

Les chemins du communisme libertaire en Espagne (1868-1937). Volume 3, (Nouveaux) enseignements de la révolution espagnole (juillet 1936 - septembre 1937)

05/2019

Ouvrages généraux

Les Nomades face à la guerre (1939-1946)

01/2022

Cinéma

La "Méthode Renoir". Pleins feux sur Parties de campagne (1936) et La Grande Illusion (1937)

11/2012

Vichy

Refaire la France

03/2023

Généralités

La France ne sera pas un pays d'esclaves

03/2023

Histoire internationale

Un souverain bamoun en exil. Le roi Ibrahima à Yaoundé (1931-1933)

04/2011

Romans policiers

Coffret en 7 volumes Arsène Lupin. Les autres chefs-d'oeuvre

11/2022

Littérature française

La porte du soleil

04/2018

Littérature française

Les cris de Laure

05/2014

Concours

La Seconde République espagnole. Le projet modernisateur d'une démocratie réformiste (1931-1936)

12/2023

Romans historiques

Les héritiers du fleuve Tome 2 : 1918-1929 ; 1931-1939

05/2019

Poches Littérature internation

Inceste. Journal inédit et non expurgé des années 1932-1934

04/2002