Istanbul tribunal Erdogan

Extraits

Histoire de France

La correspondance du Cardinal de Richelieu. Au faîte du pouvoir : l'année 1632

11/2007

Histoire de France

Justice à Dachau

02/2005

Religion

L'Eglise et la science. Histoire d'un malentendu Tome 2, De Galilée à Jean-Paul II

01/1991

Philosophie

Théories et institutions pénales . Cours au Collège de France (1971-1972)

05/2015

Droit

Mélanges en l'honneur du professeur Dominique Rousseau. Constitution, justice, démocratie

07/2020

Littérature française

Les procès contre les animaux au Moyen-Âge. Excommunications, exécutions publiques et autres supplices intentés au monde animal d'après les chroniques judiciaires d'époque

01/2023

Drames personnels

Psychologie du sentiment d'injustice

03/2022

Droit administratif général

Orléans par le droit administratif à l'ombre de Macarel & Cormenin

01/2022

Troisième République

Souvenirs et solitude

03/2024

Littérature française

La derniere incarnation de vautrin

02/2023

Institutions judiciaires

Justice partout, justice nulle part ? Regards croisés de professionnels de justice sur un paradoxe français

10/2023

Policiers historiques

Une enquête berlinoise Tome 3 : Goldstein

02/2024

Finance internationale

Guide de la finance islamique

02/2024

Histoire de France

Antonelle l'intègre et le mauvais gouvernement

12/2018

Droit

La juridiction des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens

12/2019

Droit

La justice en transition. Le cas du Burundi

12/2013

Littérature française

Les veilleurs de chagrin

01/2012

Histoire internationale

L'homme de cèdre. Les trois vies de Samir Geagea

10/2014

Histoire de France

"On ne meurt qu'une fois ". Charlotte Corday

03/2006

Théâtre

L'affaire Rokambolesk suivi de Sans raison apparente

07/2018

Histoire de France

Une histoire du luxe à Genève. Richesse et art de vivre aux XVIIe et XVIIIe siècles

12/2018

1969 à 1981

La mine en procès

03/2023

Littérature française

Gabrielle ou les infortunes de la vertu

04/2022

Finances publiques

Revue française de finances publiques N° 160/2022

12/2022

Droit comparé

Les partenariats public-privé dans la mondialisation juridique. Les modèles français et brésilien

03/2021

Histoire internationale

Politiques, militaires et mercenaires français au Rwanda. Chronique d'une désinformation

03/2014

Philosophie

La philosophie du porc et autres essais

03/2011

Littérature française

5 secondes

03/2024

Sciences politiques

J'aurais voulu être français

10/2016

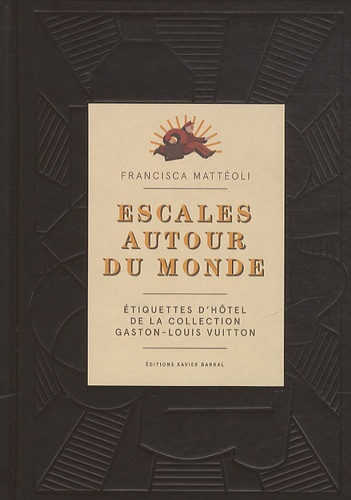

Décoration

Escales autour du monde. Etiquettes d'hôtel de la collection Gaston-Louis Vuitton

09/2012