Neneuil Bordeaux

Extraits

Philosophie

Ecrits politiques

11/1997

Histoire de France

Et s’ils débarquaient ? Allocutions radiophoniques, tome 2 : 1943

10/2019

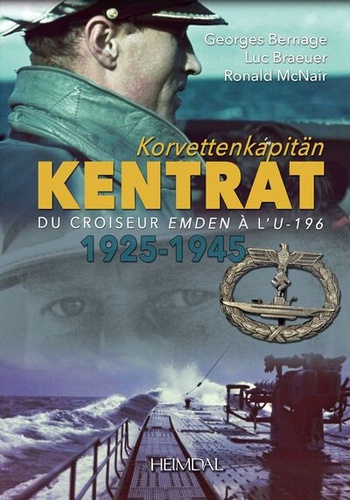

Histoire militaire

Korvettenkapitän Kentrat. Du croiseur Emden à l'U-196 (1925-1945)

11/2022

Monographies

Molinier Rose Saumon

06/2023

Napoléon

La lettre de Napoléon à sa soeur Pauline sur le pont du Northumberlan. D'août à octobre 1815

07/2023

Ecrits sur l'art

Écrits et discours

04/2023

Littérature française

Sauveteur en mer

Sauveteur en mer

Il y a des étés qui changent le cours d’une vie.

Ils sont présents dans beaucoup de petits et grands ports de France ils veillent sur vous. Oui, sur vous. Ils veillent sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, prêts à sauter à bord de leur vedette ! Sur un simple message du CROSS, les Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage, ils partent par beau temps, mauvais temps, ou tempête, de jour comme de nuit, porter secours à des personnes en difficulté, sur toutes les mers, tous les océans, que ce soit dans l’hémisphère nord comme l’hémisphère sud. Qu’est-ce qui les motive à prendre de tels risques bénévolement, au détriment parfois de leur vie familiale ou professionnelle ? Qui sont ces gens en tenues orange se hâtant pour accomplir leur mission ? Vous les trouverez vêtus de tenues orange en train d’arpenter le quai, parfois en courant, attirés par un gyrophare éclairant la nuit… Ce sont les sauveteurs en mer embarqués de la SNSM, La Société Nationale de Sauvetage en Mer.

Découvrez dans ce roman ce monde fascinant à travers l’histoire de Mathieu arrivé à Ponar’ch dans le sud Bretagne pour la saison estivale comme aide-boucher. Il va découvrir la vedette de sauvetage et ses équipages, la formation puis les alertes, les joies et les drames parfois de cet engagement bien spécial. Il va apprendre la mer, ses codes, ce langage du monde maritime, tout en partageant la vie des femmes et des hommes tous bénévoles dont la mission est de sauver la vie des autres en mer en prenant parfois des risques pour la leur.

***

Né en 1970 à Bordeaux l’auteur après des études supérieures a suivi un parcours qui l’a mené de la Marine Nationale à la direction d’aménagements fonciers à l’Île de la Réunion.

Il aborde dans ce troisième roman le monde du sauvetage en mer qu’il connait bien ayant été membre de la SNSM et navigué à pratiquement tous les postes sur plusieurs vedettes et semi-rigides. Plusieurs fois décoré pour son engagement lors de nombreux sauvetages, il fut aussi Président de la station de sauvetage de Saint-Pierre à La Réunion.

04/2022

Littérature française

Comme un sillage sans bateau

06/2021

Littérature française

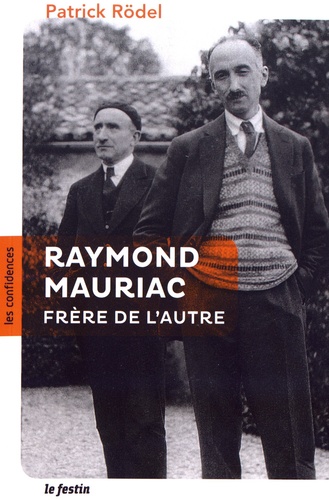

Raymond Mauriac, frère de l'autre

03/2018

Histoire de France

Mémoires des combats d'un écrivain-historien

07/2013

Romans historiques

Le songe du Taj Mahal

04/2005

Critique littéraire

La Guerre des écrivains. 1940-1953

09/1999

Sciences historiques

Vins, vignes et vignerons. Histoire du vignoble français

12/1988

Histoire de France

La chute du second empire. Reichshoffen - Sedan - Metz

09/2015

Droit comparé

Les partenariats public-privé dans la mondialisation juridique. Les modèles français et brésilien

03/2021

Tourisme étranger

Randonnées à vélo. 50 itinéraires de rêve autour du monde

10/2020

Littérature française (poches)

Strangulation

08/2015

Critique littéraire

Un tour de France littéraire. Le monde du livre à la veille de la Révolution

11/2018

Guides de France

Deux-Sèvres. Edition 2021

01/2021

Religion

Eduardo Frei

01/1989

Sciences historiques

Bonifacio, histoire, patrimoine, langue et culture

06/2019

Histoire de France

Le général Huntziger. L'"Alsacien" du maréchal Pétain

05/2014

Religion

Penser avec le genre. Sociétés, corps, christianisme

04/2016

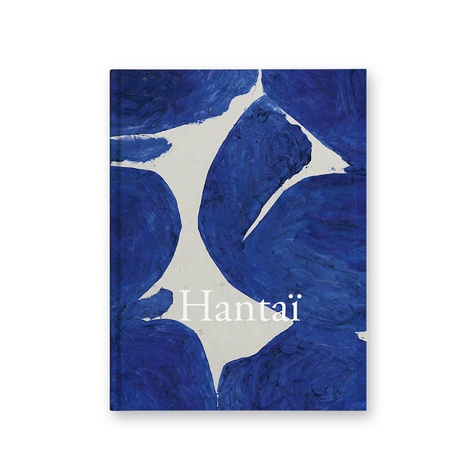

Essais biographiques

Hantaï. Avec 1 DVD

06/2022

Histoire contemporaine

Fort de Grave

11/2021

Correspondance

Epistolaire, Revue de l'Aire N° 47/2021 : Le geste épistolaire

10/2021

Histoire internationale

Joseph Kabris, ou les possibilités d'une vie. 1780-1822

10/2020

Histoire ancienne

Barzan II Le sanctuaire du temple circulaire ("Moulin-du-Fâ"). Tradition celtique et influences gréco-romaines

12/2010

Histoire de France

Dans le secret des archives britanniques. L'histoire de France vue par les Anglais 1940-1981

09/2012

Critique littéraire

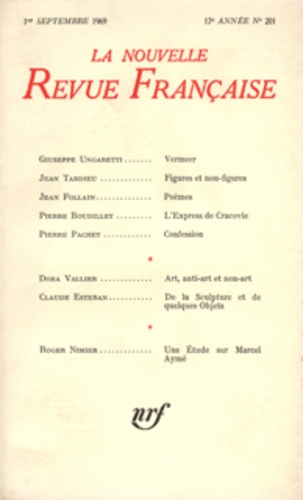

La Nouvelle Revue Française N° 201 sept 1969

09/1969