Théâtres de masse et théâtres populaires. Les expériences italiennes face à des suggestions esthétiques européennes

Extraits

Que-sais-je ?

Théâtre et dramathérapie

03/2023

Théâtre

Correspondance et théâtre

03/2012

Poches Littérature internation

Nouvelles et théâtre

04/2011

Théâtre

Théâtre et science

11/2018

Théâtre

Théâtre et intermédialité

06/2015

Théâtre

Dictionnaire des théâtres parisiens (1807-1914)

08/2012

Théâtre

Théâtres contemporains. Mythes et idéologies

10/2010

Théâtre

Théâtre épique, théâtre dialectique. Ecrits sur le théâtre

12/1999

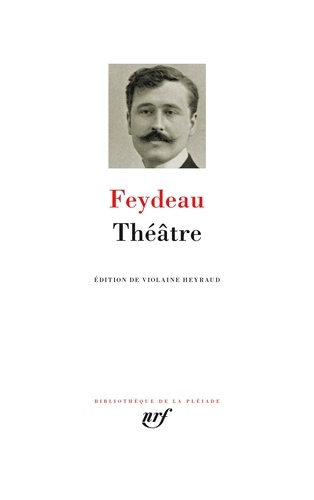

Pléiades

Théâtre

11/2006

Critique littéraire

Théâtre

06/2004

Théâtre

Théâtre

08/2015

Théâtre - Pièces

Théâtre

02/2021

Théâtre

Théâtre

02/2005

Théâtre

Théâtre

01/2012

Théâtre - Pièces

Théâtre

02/2021

Théâtre

Théâtre

11/2021

Théâtre - Pièces

Théâtre

01/2022

Théâtre

Théâtre

10/2010

Critique littéraire

Théâtre

08/2000

Littérature française (poches)

Théâtre

01/1965

Poches Littérature internation

THEATRE

06/1994

Théâtre

Théâtre

06/1998

Critique Théâtre

Théâtre

03/2021

Littérature française

Théâtre

04/2024

Théâtre - Essais

Théâtres... Mes amours !

08/2021

Psychologie, psychanalyse

Théâtres du Je

04/2004

Théâtre

Paris capitale mondiale du théâtre. Le Théâtre des Nations

05/2009

Ethnologie et anthropologie

Travailleurs de la résistance. Les classes populaires ukrainiennes face à la guerre

06/2024

Sciences politiques

La grande expérience. Les démocraties face à la diversité

Histoire littéraire

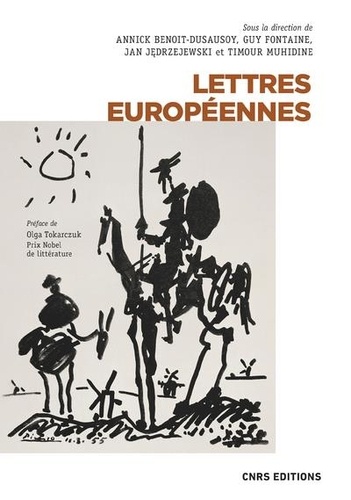

Lettres européennes. Histoire de la littérature européenne

10/2021