Théâtre du XXIe siècle. Commencements

Extraits

Histoire de la philosophie

La philosophie contemporaine. XXe et XXIe siècles.

03/2022

Religion

Prière des Bénédictins. XVIe-XXe siècle

01/2010

Histoire internationale

Le monde colonial. XIXe-XXe siècle

08/2001

Histoire de France

La question laïque. XIXe-XXe siècle

09/1997

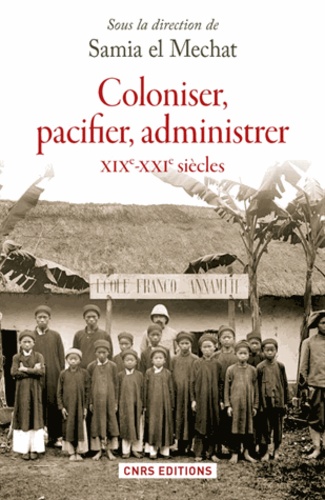

Histoire de France

Coloniser, pacifier, administrer (XIXe-XXe siècle)

01/2014

Critique

La littérature à la barre. (XXe-XXIe siècle)

06/2021

Sciences historiques

L'abolition de l'esclavage. Cinq siècles de combats (XVIe-XXe siècle)

03/2005

Théâtre

Faire oeuvre d'une réception : portraits de spectateurs de théâtre (spectacles, textes, films, images). XVIe-XXIe siècle

10/2019

Religion

Femmes, Eglises et société. Du XVIe au XIXe siècle

03/2014

Géopolitique

Manuel de relations internationales contemporaines XXe-XXIe siècles

05/2023

Sciences historiques

Commémorer les victimes en Europe. XVIe-XXIe siècles

09/2011

Sciences historiques

Santé et travail à la mine XIXe-XXIe siècle

05/2014

Histoire de la population

Migrations d'élites. Une histoire-monde (XVIe-XXIe siècle)

11/2022

Histoire internationale

Le Moyen-Orient par les textes. XIXe-XXIe siècle

06/2011

Histoire des femmes

Insoumises. Une autre histoire des Françaises, XVIe-XXIe siècle

05/2022

Essais

Les architectes et la fonction publique. XIXe - XXIe siècle

10/2022

Italie

Le temps des Italies. XIIe-XIXe siècle

04/2023

Histoire des techniques

Les Mondes de l'ingénieur en Inde (XIXe-XXIe siècle)

04/2022

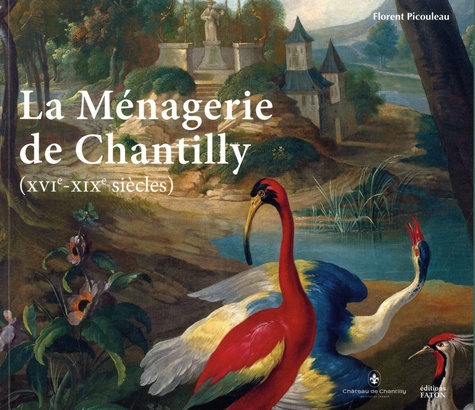

Généralités

La ménagerie de Chantilly (XVIe-XIXe siècles)

10/2021

Théâtre

Tréteaux et paravents. Le théâtre de société au XIXe siècle

10/2012

Droit constitutionnel

Vivre au XXIe siècle

10/2022

Pédagogie

Apprendre au XXIe siècle

01/2020

Histoire internationale

Figures de l'histoire du Cameroun. XIXe-XXe siècle

05/2012

Histoire de France

Le prix du travail. France et espaces coloniaux, XIXe-XXIe siècle

06/2019

Economie

Le développement économique du Burundi et ses acteurs. XIXe-XXIe siècle

01/2013

Critique littéraire

Faire littérature. Usages et pratiques du littéraire (XIXe-XXIe siècles)

08/2019

Théâtre

Personnage fou au théâtre du XXe siècle. Le plaisir du délire

01/2018

Sciences politiques

Les révolutions du XXIe siècle

05/2018

Philosophie du droit

Le parquet du XXIe siècle

01/2023

Essais généraux

L'écologie du XXIe siècle

PointsTerre – L'écologie du xxie siècle La grande affaire du xxie siècle sera l'écologie : comment, face à une dégradation de la biosphère jamais observée dans l'histoire, allons-nous empêcher le désastre et refaire une société juste et pacifiée ? Ceux qui tiennent aujourd'hui les manettes de la société n'ont pas la réponse à cette question cruciale. Mais une nouvelle génération arrive aux commandes et donne le ton de ce que seront les décennies à venir. Ces femmes et ces hommes ont tous moins de 45 ans. Nous leur avons demandé comment elles et ils étaient arrivés à l'écologie, quelle était leur vision du monde et comment, au quotidien, changer la vie. Ensemble, ils dessinent un nouveau monde, où la nature, la justice sociale, le bien commun, la sobriété, la technique retrouvent leur juste place. Collectif de l'équipe de Reporterre présenté par Hervé Kempf Avec les contributions de Matthieu Amiech, Angélique Huguin, Jade Lindgaard, Corinne Morel Darleux, Claire Nouvian, Fatima Ouassak, Jon Palais, Alessandro Pignocchi, Pierre Rigaux, Juliette Rousseau, François Ruffin et Pablo Servigne.

09/2021