L'invention du carnaval au XIXe siècle : Paris, Nice, Rio de Janeiro

Extraits

Sciences politiques

Réforme de l'Etat et réformismes au Maghreb (XIXe-XXe siècles)

01/2010

Sciences historiques

Histoire des animaux domestiques. XIXe-XXe siècle

01/2014

Critique littéraire

Artus de Bretagne. Du manuscrit à l'imprimé (XIVe-XIXe siècles)

09/2015

Généralités

Maladies mentales et sociétés. XIXe-XXIe siècle

05/2022

Littérature érotique et sentim

Les Lorettes. Paris capitale mondiale des plaisirs au XIXe siècle

10/2013

Espagnol apprentissage

Réalisme(s) dans la fiction espagnole contemporaine (XIXe, XXe, XXIe siècles)

01/2021

Théâtre

Au théâtre ! La sortie au spectacle, XIXe-XXIe siècles

12/2014

Esotérisme

La pensée maçonnique du XIVe au XXe siècle

11/1998

Sciences historiques

Capitale de l'amour. Filles et lieux de plaisir à Paris au XIXe siècle

03/2015

Sciences historiques

Histoire des universités. XIIe-XXIe siècle

08/2012

Histoire internationale

Une communauté allemande au Brésil. De l'immigration aux contacts culturels XIXe-XXe siècle

03/2012

Faits de société

La Famille. Une dissidence catholique au coeur de Paris, XVII-XXIè siècle. Une dissidence catholique au coeur de Paris, XVII-XXIè siècle

10/2022

BD tout public

Rio Tome 3 : Carnaval sauvage

01/2018

Généralités

Histoire des mobilisations islamistes XIXe-XXIe siècles

02/2022

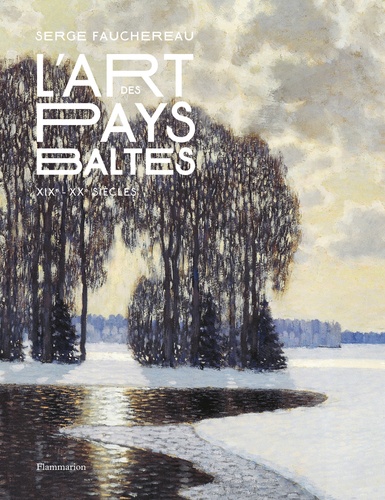

Histoire de l'art - Guides

L'art des pays baltes. XIXe-XXe siècles

11/2021

Histoire de la philosophie

Tommaso Campanella. L'invention d'un philosophe (XVIIe-XXIe siècle)

06/2021

Histoire régionale

Du bois pour Paris. Les marchands de bois de Paris, XVIIIe et XIXe siècles

01/2023

Témoins

Des témoins de l’espérance en Dieu aux XIXe et XXe siècles

03/2021

Histoire internationale

L'invention du Hottentot. Histoire du regard occidental sur les Khoisan (XVe-XIXe siècle)

11/2018

Histoire internationale

Histoire de la Syrie (XIX-XXIe siècle)

03/2018

Sciences historiques

Le soldat. XXe-XXIe siècle

01/2018

Que-sais-je ?

Histoire intellectuelle de la France (XIXe-XXe siècles)

02/2021

Sciences historiques

Vaincus ! Histoire de défaites. Europe, XIXe-XXe siècles

10/2016

Sciences historiques

Histoire de la qualité alimentaire. (XIXe-XXe siècles)

01/2005

Ouvrages généraux et thématiqu

La Belle Epoque. Nice - Paris

05/2023

Histoire de l'art

Restaurer au XIXe siècle

04/2022

Histoire régionale

Marennes au XIXe siècle

11/2023

Ouvrages généraux et thématiqu

Patrimoine, philanthropie, mécénat. XIXe-XXe siècles

10/2023

Critique littéraire

Les petits Paris. Promenades littéraires dans le Paris pittoresque du XIXe siècle

09/2019

Critique littéraire

Voyages illustrés aux pays froids (XVIe-XIXe siècle). De l'invention de l'imprimerie à celle de la photographie

02/2020