L'embarras de richesses. Une interprétation de la culture hollandaise au siècle d'Or

Extraits

Littérature étrangère

De toutes les richesses

06/2014

Beaux arts

Catalogue d'une collection hollandaise, estampes anciennes, XVIIe et XVIIIe siècles

01/2021

Critique littéraire

Les Limites de l'interprétation

06/1999

Afrique

Ityopya. Les richesses de l'Éthiopie

03/2023

Sciences historiques

La culture des apparences. Une histoire du vêtement (XVIIe-XVIIIe siècle)

09/1989

Management

L'entrepreneuriat culturel et créatif. Les entreprises culturelles et la création de richesses : expériences Camerounaises

09/2022

Littérature française

La Richesse d'une vie intérieure ou leçon de vie

07/2014

Philosophie

Pensées sur l'interprétation de la nature

01/2005

Sociologie

Boubou Dagara. De l'alliance des cultures à la culture de l'amitié et de la cohésion sociale

08/2019

Espagnol apprentissage

L'AMERIQUE HISPANIQUE AU XXEME SIECLE. Identités, culture et sociétés

07/1997

Littérature étrangère

Catalogue de tableaux anciens, ecole hollandaise du xviie siecle, ecole flamande du xviie siecle - d

12/2021

Sciences historiques

PARIS FIN DE SIECLE. Culture et politique

01/1998

Sciences historiques

Une histoire des inégalités. De l'âge de pierre au XXIe siècle

01/2021

Sciences historiques

Interprétations de la pensée du soupçon au tournant du XIXe siècle. Lectures italiennes de Nietzsche, Freud, Marx

09/2013

Ouvrages généraux

Suisse, une culture relative. À la découverte de la culture suisse

03/2023

Critique littéraire

L'oralité, de la production à l'interprétation

08/2019

Beaux arts

La Ferme Saint-Siméon. Une légende au siècle de l'impressionnisme

10/2018

Lecture 9-12 ans

La vraie richesse de l'arbre aux 1000 écus

08/2017

Critique littéraire

PRAGMATIQUE DU DISCOURS. De l'interprétation de l'énoncé à l'interprétation du discours

06/1998

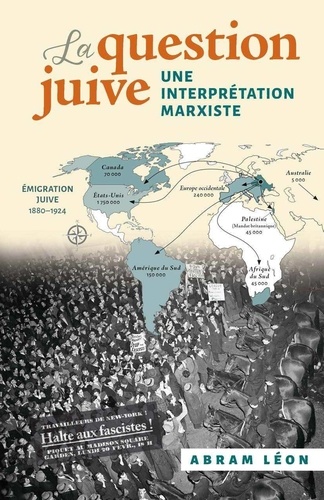

Généralités

La question juive. Une interprétation marxiste

04/2021

Beaux arts

De pierre, d'or et de feu. La création artistique au Moyen Âge, IVème-XIIIème siècle

05/1999

Psychologie, psychanalyse

Les embarras du féminin

10/2019

Histoire internationale

Le Bustan al-Salatin de Nuruddin ar-Raniri. Réflexions sur le rôle culturel d'un étranger dans le monde malais au XVIIe siècle

02/2012

Sociologie

Sociologie des oeuvres. De la production à l'interprétation

11/2007

Philosophie du droit

L'erreur de Nietzsche. Essai d'une interprétation juridique du ressentiment

08/2021

Sociologie

La culture au pluriel

08/2006

Tourisme étranger

Rajasthan. Richesse de l'Inde

09/2015

Histoire internationale

Une histoire de l'Europe - Hommes, cultures et sociétés de la Renaissance à nos jours. Tome 1, De la Renaissance au XVIIIe siècle

12/1986

Histoire régionale

Un siècle d'or culturel en province. Boulogne-sur-Mer entre 1820 et 1920

06/2024

Critique

Figures de la bibliothèque dans l'imaginaire espagnol du Siècle d'or

01/2024