L'avenir de la métaphysique fondée sur l'expérience

Extraits

Religion

L'expérience de l'immortalité

01/2021

Essais

L'expérience de l'inconscient

08/2021

Esotérisme

L'expérience de l'ange

06/2017

Méditation et spiritualité

L'expérience de l'unité

03/2023

Autres

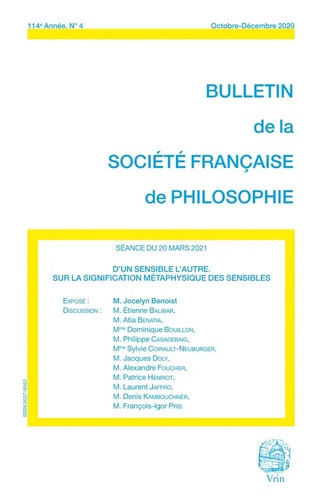

D'un sensible l'autre. Sur la signification métaphysique des sensibles

02/2022

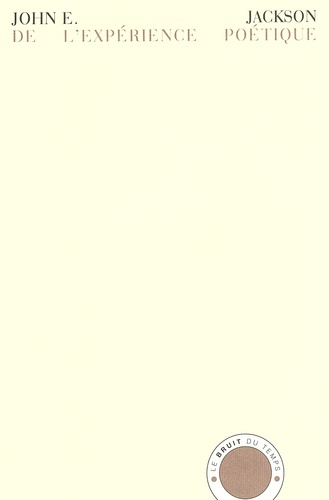

Critique Poésie

De l'expérience poétique

03/2023

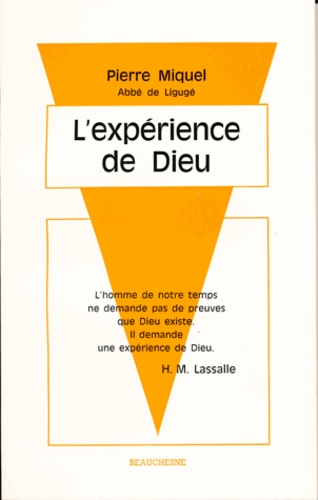

Religion

L'expérience de Dieu

04/1977

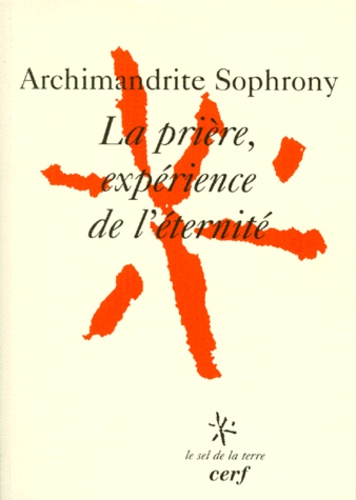

Religion

LA PRIERE, EXPERIENCE DE L'ETERNITE

11/1998

Géographie

Marseille. L'expérience de la cité

11/1998

Littérature française

L'avenir

09/2023

Littérature française

L'Avenir

01/2022

Littérature française

L'avenir

04/2013

Littérature française

L'avenir

04/2004

Philosophie

L'art ou la feinte passion. Essai sur l'expérience esthétique

06/2018

Psychologie, psychanalyse

Agir sur la qualité du travail. L'expérience de Renault Flins

10/2019

Philosophie

La métaphysique

02/2008

Philosophie

La métaphysique

09/1998

Philosophie

La métaphysique

11/2013

Notions

La métaphysique

09/2023

Religion

L'avenir de l'homme

02/2001

Linguistique

L'avenir de l'anglais

06/2023

Sociologie

L'éducation de l'avenir

07/2021

Développement durable-Ecologie

L'avenir de l'automobile

04/2010

Sciences historiques

L'avenir de l'histoire

09/2010

Sociologie

L'avenir de l'Europe

03/2021

Manifestes extrémistes

L'avenir de l'intelligence

06/2022

Histoire de France

L'expérience concentrationnaire. Essai sur le maintien de l'identité sociale

03/2014

Réalistes, contemporains

Nous vivrons. Enquête sur l'avenir des juifs

04/2024

Littérature étrangère

Souvenirs de l'avenir

09/2019

Littérature française

L'avenir de Jarod

07/2022