L'Etat et les jeunes au Sénégal (1940-1980). Des politiques publiques à l'épreuve du changement

Extraits

Histoire de France

Le 18 juin 1940. Edition 1990

05/2000

BD tout public

Wotan Intégrale : Tome 1, 2 et 3 : 1939-1940 ; 1941-1943 ; 1943-1945

04/2014

Histoire régionale

La vie à Nancy. Les années bonheur 1950-1980

03/2023

Histoire régionale

La vie à Metz. Les années bonheur 1950-1980

03/2023

Histoire du droit

L'avocat aux colonies et le Prince. (XVIIe siècle - 1940/1950)

07/2021

Critique

Flaubert et le moment théorique. (1960-1980)

10/2021

Histoire internationale

Etat et nation au Congo-Zaïre de 1960 à 1990. Le sentiment d'appartenanace socio-politique et socio-économique des populations frontalières

01/2020

Monographies

Antoni Tàpies. La pratique de l'art, Edition bilingue français-néerlandais

09/2023

Histoire de France

C'etait la PJ. 1960-1990, Le temps béni des flics

09/2019

Histoire de France

Les Collaborateurs. 1940-1945

01/1976

Histoire de France

Travail forcé et mobilisation de la main d'oeuvre au Sénégal. Années 1920-1960

03/2019

ouvrages généraux

Les silencieux des Services spéciaux. 1940-1945

06/2022

Sciences historiques

Bombardiers en piqué soviétiques dans les années 1930 et 1940

06/2011

Sociologie politique

L'État global. Repenser l'intégration politique à l'épreuve des diasporas

02/2022

Haute-savoie

Des Savoyards au grand coeur. 1940-1944

03/2024

Histoire internationale

La Chaudière. Europe centrale, 1980-1990

11/1990

Droit

Opinion publique et politique extérieure. Tome 2, 1915-1940

01/1984

Aviation

L'aviation. 1840-1940 : Le siècle des héros

10/2021

Décoration

Parer la mode. Bijoux de 1750 à 1990

11/2019

Histoire de France

Penser l’événement. 1940-1945

05/2019

Histoire régionale

L'Alsace annexée 1940-1945

03/2022

Histoire de l'Eglise

La compagnie de Saint-Sulpice 1900 - 1930. Au coeur de la crise moderniste 1900-1930

09/2023

résistances, sauvetages

Résistances. (1940-1945) ((Coédition Arte Editions)). (1940-1945)

10/2022

Ethnologie

Georges Balandier. Un anthropologue en première ligne

01/2014

Ouvrages généraux et thématiqu

L'université française entre autonomie et centralisme. Des années 1950 aux années 1970

01/2022

Histoire de France

La Main de Pétain, 1940-1944. Contrôle et répression des « indésirables » par lEtat français

10/2014

Histoire de France

De Gaulle. L'or, le dollar et la France (1940-1970)

01/2017

Sciences historiques

Le négoce des vins en Languedoc. L'emprise du marché, 1900-1970

02/2019

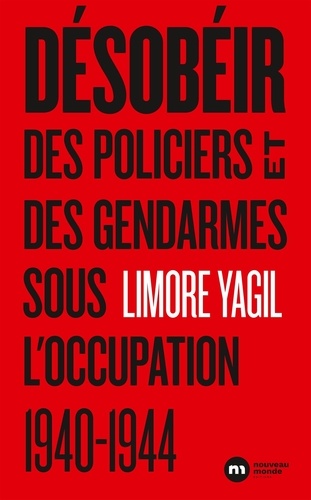

Histoire de France

Désobéir. Des policiers et des gendarmes sous l'occupation (1940-1944)

09/2018

Histoire de la pensée économiq

Les espaces d'interaction des élites françaises et allemandes (1920-1950)

09/2021