Hegel. La négativité, éclaircissement de l'introduction à la Phénoménologie de l'esprit de Hegel

Extraits

Philosophie

Raison et révolution. Hegel et la naissance de la théorie sociale

11/1968

Histoire de la philosophie

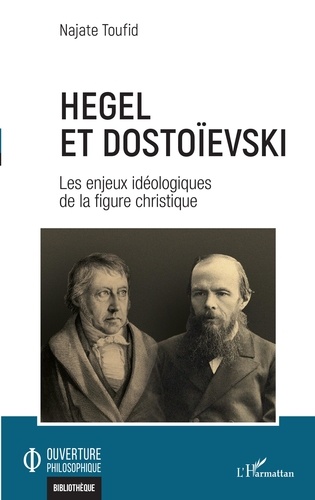

Hegel et Dostoïevski. Les enjeux idéologiques de la figure christique

11/2022

Philosophie

Hegel, Marx, Engels et les problèmes de l'Afrique noire

05/2013

Philosophie

Hegel, Heidegger et l'historicité du monde

04/2018

Philosophie

L'herméneutique à l'école de la phénoménologie

04/2009

Hegel

Hegel (étude et analyse complète de sa pensée)

02/2022

Philosophie

Le Droit naturel de Hegel (1802-1803). Commentaire : contribution à l'étude de la genèse de la spéculation hégélienne à Iéna

02/1986

Philosophie

Droit et liberté selon Hegel

06/1986

Sciences politiques

Pour lire Hegel et Marx

01/1980

Philosophie

Le jeune Hegel. Tome 1, Sur les rapports de la dialectique et de l'économie

04/1981

Ouvrages généraux

Phénoménologie de la danse. De la chair à l'éthique

04/2021

Philosophie

La religion. Analyse de la notion ; Etude de textes : Cicéron, Spinoza, Lucrèce, Bergson, Hegel

10/2006

Philosophie

Le travail. Analyse de la notion ; Etude de textes : Hegel, Marx, Weber, Arendt

07/2005

Philosophie

L'Afrique et son concept - Penser le développement de l’Afrique avec Hegel

10/2017

Philosophie

Le travail, la reconnaissance, la servitude et les impasses de la maîtrise chez Hegel

07/2019

Philosophie

La liberté ou l'être en négation. Rapport et unité relationnelle dans la logique de Hegel

02/2010

Philosophie

La philosophie politique de Hegel. Sous forme d'un commentaire des "Fondements de la philosophie du droit"

01/1992

Philosophie

Hegel, le droit et le libéralisme

07/1989

Policiers

Spinoza encule Hegel Intégrale : Trilogie spinoziste

10/2020

Histoire internationale

Nietzsche, Hegel et le fascisme allemand

02/2018

Développement durable-Ecologie

Soigner l'esprit, guérir la Terre. Introduction à l'écopsychologie

04/2015

Philosophie

Le sens, la fin de l'histoire chez Hegel et le devenir du monde contemporain

08/2020

Hegel

Penser le néant. Hegel, Heidegger et l'épreuve héraclitéenne

01/2023

Philosophie

L'infini Aristote, Spinoza, Hegel. Le séminaire 1984-1985

11/2016

Philosophie

Théologie et aliénation dans la pensée du jeune Hegel

04/1970

Ethnologie

Hegel et l'Afrique. Histoire et conscience historique africaines

01/2017

Histoire internationale

Phénomenologie de la chambre à gaz

10/2018

Philosophie

L'Esprit de l'athéisme. Introduction à une spiritualité sans Dieu

10/2008

Philosophie

La philosophie de l'esprit. Une introduction aux débats contemporains, 3e édition

09/2020

Philosophie

Phénoménologie de la perception

06/2009