Amina Khelil

Extraits

Poésie

L'espoir musicien. 1e édition

05/2021

Magie

Formulaire de haute magie

12/2021

Critique littéraire

De l'art et du goût, jadis et naguère

10/1989

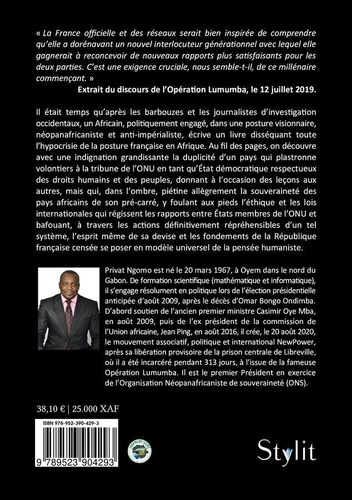

Littérature française

14 - 2 juillet 2019. Une certaine hypocrisie française

05/2023

Histoire internationale

L'Algérie au présent. Entre résistances et changements

05/2019

Création d'entreprise

Construire un business plan pour les nuls

06/2022

Actualité et médias

Mémoires ébouriffées. Ma vie, mes reportages

09/2014

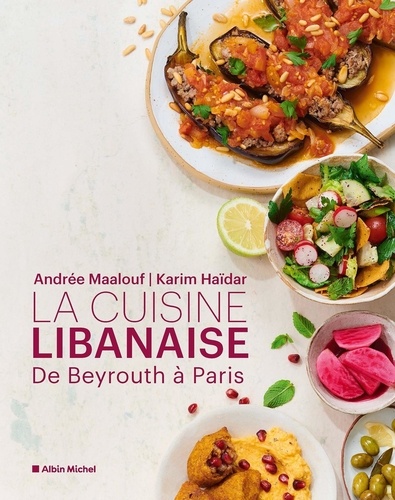

Cuisine Afrique et Moyen-Orien

La cuisine libanaise. De Beyrouth à Paris

11/2023

Littérature française

Les ambitions désavouées

01/2003

Cinéma

Les cinémas berbères. De la méconnaissance aux festivals nationaux

11/2019

Imagerie médicale

Actualités en échographie de l'appareil locomoteur n°18

01/2023

Littérature française

Boxing-Club

03/2016

Littérature française

La chasse au mérou

05/1963

Sciences historiques

Histoire militaire des éléphants

01/2012

Littérature française

Ce qu'il reste quand on a tout oublié

03/2014

Littérature française

Temps de guerre et de paix. Une jeunesse sous le signe de la croix gammée au bord de la Ruhr et du Rhin

08/2015

Critique littéraire

Edition et sédition. L'univers de la littérature clandestine au XVIIIe siècle

02/1991

Policiers

Le fruit de mes entrailles

09/2018

Aventure

Djinn Tome 2 : Les 30 clochettes

04/2021

Création d'entreprise

Créer sa boîte pour les nuls. Pack Tout-en-un en 2 volumes : Créer sa boîte ; Construire un business plan, 2e édition

05/2022

Beaux arts

Le vent se lève

06/2020

Livres animés (3 ans et +)

Berceuses et comptines d'afrique

10/2021

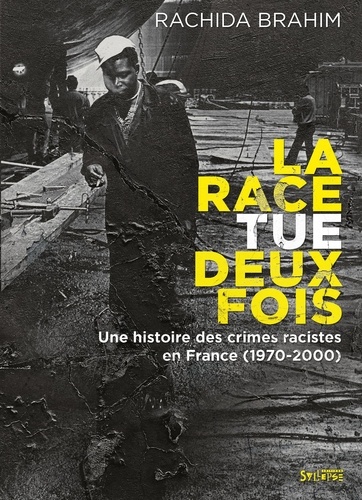

Sociologie

La race tue deux fois. Une histoire des crimes racistes (1970-2000)

01/2021

Histoire internationale

Les migrantes ignorées du Haut-Sénégal . 1900-1946

06/2009

Théâtre - Pièces

Théâtre III, Nous avons les mains rouges

01/2024

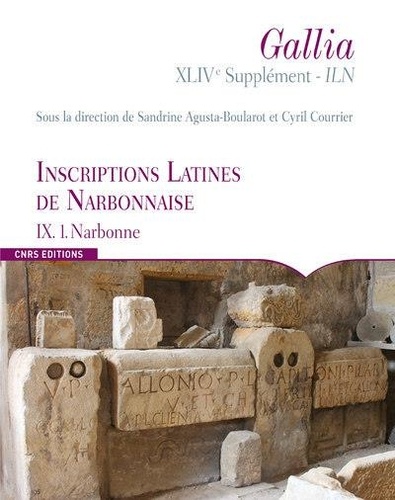

Archéologie

Inscriptions latines de Narbonnaise (ILN). Volume 9, Tome 1, Narbonne

11/2021

Religion

Religions et développement. Mutations en Afrique et au sud de la Méditerranée

02/2014

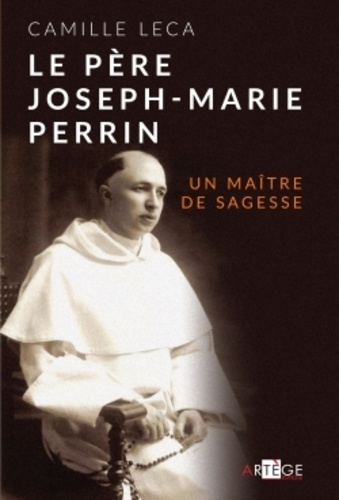

Religion

Le père Joseph-Marie Perrin. Un maître de sagesse

02/2015

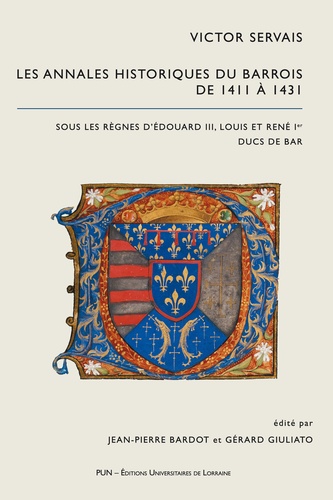

Sciences historiques

Les annales historiques du Barrois de 1411 à 1431 sous les règnes d’Edouard III, Louis et René Ier ducs de Bar

03/2019

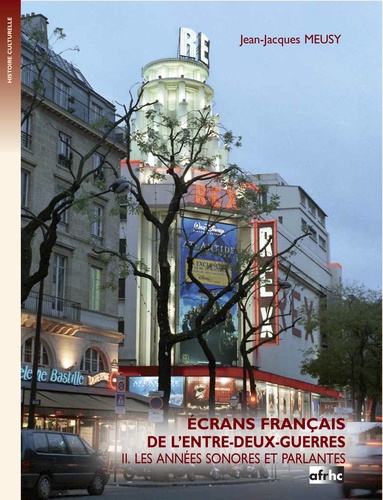

Cinéma

Ecrans français de l'entre-deux-guerres. Les années sonores et parlantes

05/2017