Bourg

Extraits

Critique littéraire

Un tour de France littéraire. Le monde du livre à la veille de la Révolution

11/2018

Littérature étrangère

Le nuage d'obsidienne

04/2016

Régionalisme

Recherches historiques sur la ville de Rive-de-Gier

11/2010

Histoire régionale

Royan et la mer. De la fin du Moyen Age au début du XIXe siècle

03/2021

Beaux arts

Saint-Antoine l'Abbaye. Un millénaire d'histoire

04/2019

Littérature française

Le Syndic. Une folle histoire des européens

06/2019

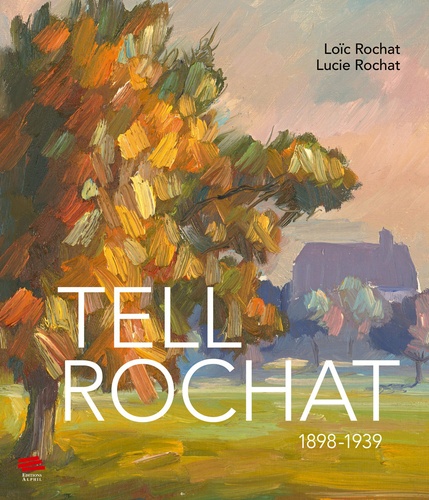

Beaux arts

Tell Rochat (1898-1939)

07/2019

Sciences historiques

Meaux de A à Z

01/2012

Littérature étrangère

Cataclysme

03/2011

Littérature française

Whitesand

03/2019

Sciences historiques

Terre des Justes

10/2018

Manga guides et revues

AnimeLand Xtra Hors-série, Juin-août 2023 : Spécial Corée ! Solo Leveling & le Webtoon, dramas & cinéma, K-pop, société

06/2023

Histoire internationale

Un autre Israël est possible. Vingt porteurs d'alternatives

03/2012

Religion

La paroisse en France. Des origines au XVe siècle, Edition revue et corrigée

06/2008

Musique, danse

Les passions du choeur. La musique chorale et ses pratiques en France 1800-1850

05/2018

Sciences historiques

Le Périgord méridional . Tome 1, Des origines à 1370

06/2019

Histoire régionale

La côte picarde à la Belle Epoque

04/2021

Histoire internationale

Femmes en guerre. De l'époque médiévale à nos jours

Histoire de France

La mystérieuse affaire du domaine des repentis

08/2020

Littérature étrangère

Le Dernier combat de Mèmed le Mince

03/1989

Régionalisme

Essai sur l'histoire de la ville de Roanne et de ses environs

12/2012

Béton armé

Les BFUP : bétons fibrés à ultra-hautes performances. Dessiner, calculer, construire

03/2021

Actualité et médias

Nous n'avons pas fini de nous aimer

11/2016

Religion

Epitres de St Jean

01/1954

Critique littéraire

Politiques linguistiques en Méditerranée

02/2019

Revues

Nouvelles humanités - Chine et Occident N° 6/2021

11/2021

Sports de balle

Broadway Vitas. La vie folle de Vitas Gerulaitis, tennisman et roi de la nuit

09/2023

BD tout public

Les hommes rudes

02/2017

Cahiers de vacances

Passeport Toutes les matières de la 5e à la 4e. Edition 2019

05/2019

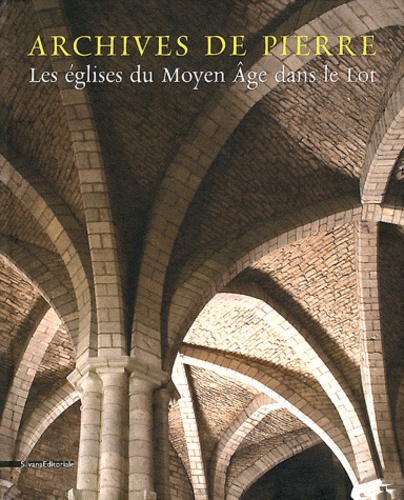

Beaux arts

Archives de pierre. Les églises du Moyen Age dans le Lot

12/2011