Stefan Bernheimer

Extraits

Aventure

Riri, Fifi & Loulou - Section frissons Tome 2 : Sombre histoire en forêt noire

05/2022

Critique littéraire

Donnez-nous des maîtres qui célèbrent l'Ici-Bas. Lettre à Emilie Verhaeren Suivies de la Lettre d'un jeune travailleur

09/2006

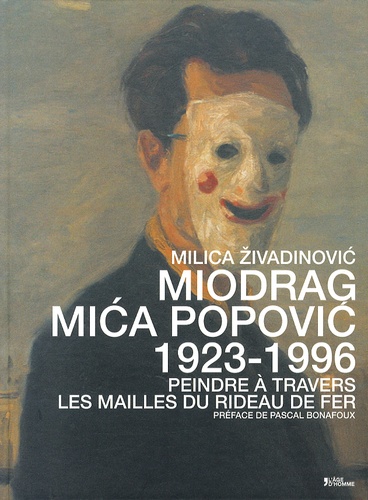

Beaux arts

Miodrag Mica Popovic (1923-1996). Peindre à travers les mailles du rideau de fer

06/2014

Science-fiction

Territoire gris

03/2019

Histoire de France

Le pouvoir des listes au Moyen Age. Volume 1, Ecritures de la liste

07/2019

Sciences politiques

La démocratie, état critique

10/2012

Policiers

Le mal en soi. Une enquête de Damiano Valente

03/2018

Sports

"L’étrange malédiction" du Benfica Lisbonne en Europe de Bela Guttmann à José Mourinho

07/2019

Sociologie

40 ans de musiques hip-hop en France

06/2022

Droit pénal

Cheminer avec Delmas-Marty. Mélanges Ouverts

01/2023

Comics Super-héros

Destiny of X Tome 20 . Edition collector

11/2023

Esthétique

Libre cours. A l'épreuve de l'oisiveté

07/2023

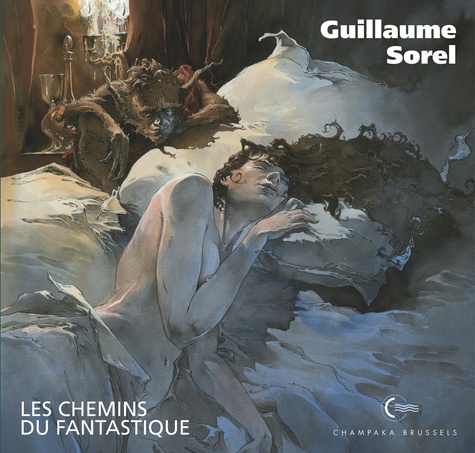

BD tout public

Les chemins du fantastique. Tirage numéroté et signé

11/2018

Faits de société

13 mystères de la Côte

06/2005

Football

Footballeurs de légende

04/2022

Critique

Bestiaire de Bosco

06/2024

BD tout public

Oracle Tome 4 : Le Malformé

10/2014

Littérature étrangère

Hôtel DF

02/2012

Musicologie

Revue de musicologie Tome 107 N° 1 (2021)

04/2021

Sciences historiques

Le Meilleur pain du monde. Les boulangers de Paris au XVIIIème siècle

01/1996

Montagne

L'Alpe N° 91, hiver 2020 : Neige et glace, le goût de l'hiver

12/2020

Récits de voyage

Lukanga Mukara. Voyage d'étude dans les profondeurs de l'Allemagne

09/2012

Spiritisme

Nous sommes tous éternels

08/2023

Philosophie du droit

Mobilités et droit

01/2024

Beaux arts

Narcisse et Echo. Discours, essais et poèmes (1961-2019)

06/2020

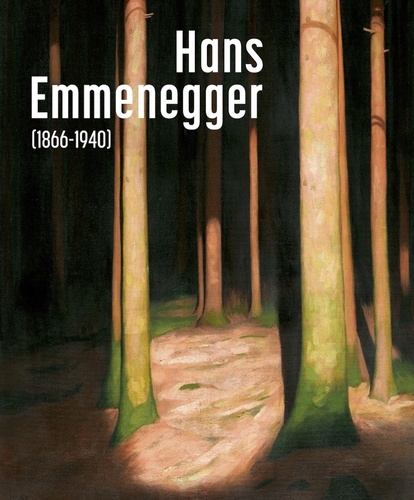

Monographies

Hans Emmenegger (1866-1940)

07/2021

Comics Super-héros

Reign of X T10 (Edition collector) - Compte ferme

03/2022

Critique littéraire

Revue de littérature comparée N° 355, 3/2015

12/2015

Critique littéraire

La poésie au XXe siècle. Tome 3, Métamorphoses et Modernité

11/1988

Critique littéraire

Histoire de la poésie française. Tome 6, La poésie du XXe siècle Volume 3, Métamorphoses et modernité

11/1988