Marianne André-Kérébel

Extraits

Critique littéraire

Comme un adieu dans une langue oubliée

02/2001

Sciences historiques

Bordeaux, port d'Amérique, port d'amours

02/2019

Pléiades

Les Mille et Une Nuits. Tome2, Nuits 327 à 719

10/2006

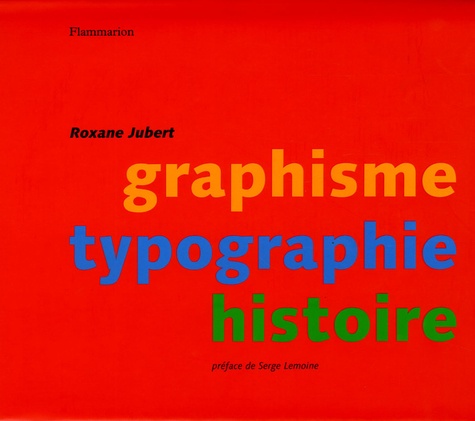

Décoration

Graphisme Typographie Histoire

11/2005

Littérature française

Les trois lacs

10/2022

Pléiades

Les Mille et Une Nuits : Coffret en 3 volumes : Tome 1, Nuits 1 à 327 ; Tome 2, Nuits 327 à 719 ; Tome 3, Nuits 719 à 1001

10/2006

Critique littéraire

Régine Deforges. La femme liberté

03/2018

Philosophie

Introduction à la philosophie des sciences d'Emile Meyerson (1859-1933). L'irrétionnalité du réél selon Emile Meyerson

03/2018

Littérature française

Autopsie d'un complexe

03/2007

Violence

Réflexions sur la violence

06/2023

Littérature russe

Guerre et paix Tome 3

02/2023

Beaux arts

Reynold Arnould. Une poétique de l'industrie

11/2019

Histoire automobile

L'aventure automobile en France

09/2023

Littérature française

Carnets de nuit

05/2010

Beaux arts

Suspended spaces. Tome 5, Fordlândia

09/2020

Littérature française

Chafouine

01/2018

Histoire du cinéma

OSS 117. Le dico, d'Alerte rouge en Afrique noire à Walther PKK

07/2021

Essais

Le Corbusier fasciste ?. Dénigrement et mésusage de l'histoire

11/2021

Policiers historiques

Couperet sur le doute

11/2021

Beaux arts

Rome, Le centre du pouvoir. L'art romain des origines à la fin du deuxième siècle

10/2010

Résistance

Le réseau

03/2023

Philosophie

Le nouveau monde amoureux

10/2013

Cinéma

Histoire du dessin animé français entre 1936 et 1940. Une politique culturelle d'Etat ?

01/2014

Sciences historiques

Chroniques d'autrefois en Dauphiné

10/2013

Histoire de France

Jeanne d'Arc

09/2020

Littérature française

Le papillon. Journal d'un romantique

02/2012

Littérature française

Le maître des collines

05/2009

Romans de terroir

L'Ombre rouge

04/2010

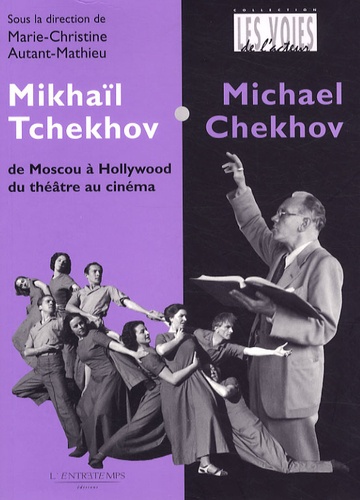

Théâtre

Mikhaïl Tchekhov / Michael Chekhov. De Moscou à Hollywood, du théâtre au cinéma

06/2009

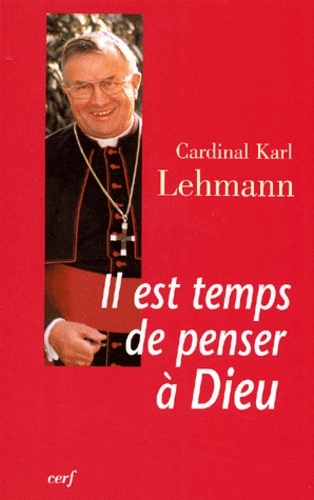

Religion

Il est temps de penser à Dieu. Dialogue avec Jürgen Hoeren suivi de Lettre à Jean-Paul II et Dieu est plus grand que l'homme

04/2002