Collectif, Geoffray Riondet

Extraits

Sports

Retour intérieur

04/2014

Français CM1

Ma pochette de français CM1. Guide ressources. Etude de la langue

06/2021

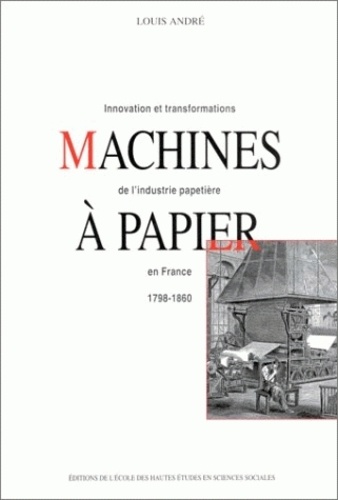

Sciences historiques

Machines à papier. Innovation et transformations de l'industrie papetière en France, 1798-1860

10/1996

Français CM2

Ma pochette de français CM2. Guide ressources, Edition 2021

08/2021

Aromathérapie - Huiles essenti

Le Grand Guide des Huiles essentielles Hydrolats Huiles végétales. Propriétés et utilisations

10/2023

Essais généraux

SOS planète Terre. Des voix s'élèvent pour un monde meilleur

10/2021

Littérature comparée

Esclavages et antiesclavagismes : réalités, discours, représentations

10/2021

Pléiades

Romans, récits et nouvelles. Volume 1 : L'appel du monde sauvage ; Le peuple de l'abîme ; Le loup des mers ; Croc-blanc ; Nouvelles (1899-1908)

10/2016

Revues de cinéma

Cahiers du cinéma N° 799, juin 2023

06/2023

Sociologie

Villes maghrébines en situation coloniale

12/2014

Littérature française

Les jalons du temps

09/2014

Musique, danse

Arts & musiques dans l'histoire. Tome 7, Maghreb et Afrique Noire, avec 2 CD audio

10/2014

Sociologie

Féminin-masculin. Genre et agricultures familiales

05/2014

Beaux arts

Pour des villes à échelle humaine

02/2013

Littérature française

La vie poétique Tome 2 : Une façon de chanter

03/2012

Histoire internationale

Soldats. Combattre, tuer, mourir : procès-verbaux de récits de soldats allemands

05/2013

Sports

Images de sport. De l'archive à l'histoire

09/2010

Histoire internationale

Mémoire et histoire en Europe centrale et orientale

01/2011

Sociologie

Regards croisées sur l'influence de l'âge en sciences humaines et sociales

01/2011

Littérature étrangère

Amras et autres récits

04/1987

Sciences politiques

Rapport contre la normalité

06/2013

Pédagogie

Géographie CM2. Edition 2018. Avec 1 CD-ROM

07/2018

Histoire de France

L'Accord secret de Baden-Baden. Comment de Gaulle et les Soviétiques ont mis fin à mai 1968

05/2018

Tourisme étranger

Châteaux du monde

09/2018

Histoire internationale

Moyen Age. Enfance de l'Europe, Edition bilingue français-néerlandais

06/2018

Sciences de la terre et de la

Une agronomie pour le XXIe siècle

02/2019

Pédagogie

Les pédagogies critiques

01/2019

Pléiades

Romans, récits et nouvelles. Volume 2 : Le trimard ; Le talon de fer ; Martin Eden ; John Barleycorn ; Nouvelles (1909-1916)

10/2016

Religion

Les Eglises d'Afrique face aux enjeux de la justice et de la paix. Les leçons du deuxième synode africain

09/2015

Littérature française

Oeuvres complètes. Le diable à Paris (1845-1846) ; Le diable aux champs (1857)

06/2015