pcf

Extraits

ouvrages généraux

Internationalisme ou Résistance (1940-1957). Une Vie Contre le Capitalisme (4e partie)

07/2023

Philosophie

Contre-histoire de la philosophie. Tome 9, Les consciences réfractaires

01/2013

Entre deux guerres

L'An prochain, la révolution. Les communistes juifs immigrés dans la tourmente stalinienne 1930-1945

05/2022

Haute-savoie

Albert Boccagny. Paysan rouge de Haute-Savoie

01/2022

Histoire des idées politiques

Les secrétaires régionaux du Parti communiste français (1934-1939). Du tournant antifasciste à l'interdiction du parti

03/2022

Histoire internationale

Les alliés et camarades de Messali Hadj. La Gauche socialiste, la Fédération de l'Education nationale, le Parti communiste internationaliste

10/2017

Sciences politiques

Ce feu qui brûle encore. Itinéraire d'un enfant du Pays-Haut lorrain

03/2019

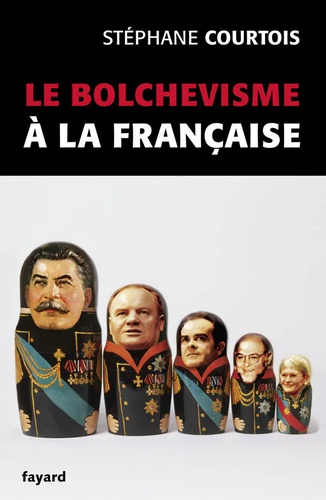

Sciences politiques

Le bolchévisme à la française

11/2010

Philosophie

La politique et l'histoire dans la philosophie française face au socialisme réel dans l'après-guerre. Jean-Paul Sartre, Cornelius Castoriadis et Claude Lefort

02/2017

Sciences politiques

Le Programme commun de la gauche (1972-1977). C'etait le temps des programmes

06/2021

Histoire de France

L'étoile rouge de David. Les Juifs communistes en France

04/2002

Histoire des idées politiques

La Nuit finit à Tours. Naissance du Parti communiste français. Suivi de l'ensemble des interventions du Congrès de Tours (1920)

02/2021

Sciences politiques

Les communistes et l'Algérie. Des origines à la guerre d'indépendance 1920-1962

02/2019

Actualité politique

Le trotskisme dégénéré

02/2023

Sciences politiques

Le communisme rural en Haute-Vienne. Etude d'une culture politique de la Libération à la fin des années 1960

09/2014

Résistance

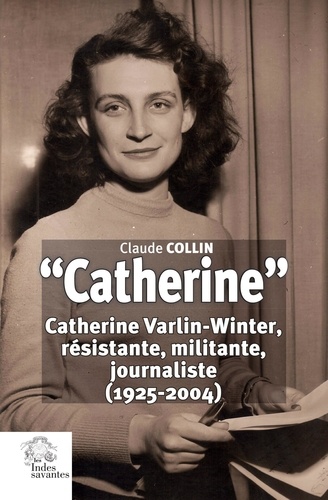

« Catherine ». Catherine Varlin-Winter, résistante, militante, journaliste (1925-2004)

06/2022

Histoire des idées politiques

Le parti communiste et ses virus mutants. Depuis le congrès de Tours (décembre 1920) : un siècle de mensonges, de crimes et de trahisons

01/2022

Histoire de France

Paris libéré. 1944-1949

08/2014

Histoire de France

Maurice et Jeannette. Biographie du couple Thorez

02/2016

Biographies

Aragon et la question coloniale

10/2022

Récits de voyage

Retour de l'URSS suivi de Retouches à mon Retour de l'URSS. L'épopée soviétique d'André Gide

01/2022

Biographies

Retour de l'URSS. suivi de : Retouches à mon Retour de l'URSS et l'épopée soviétique d'André Gide

11/2022

Actualité médiatique France

Évanouissements. Chroniques des continents engloutis

08/2021

Cinéma

Ecrits 1945-1983

07/2014

Sciences politiques

La gauche et la guerre. Analyse d'une capitulation idéologique

12/2019

Littérature française

Camarade, le soleil est là devant

06/2020

Histoire de France

L'Algérie au coeur : révolutionnaires et anticolonialistes à Renault-Billancourt. Révolutionnaires et anticolonialistes à Renault-Billancourt

10/2014

Critique littéraire

C'était Marguerite Duras. Tome 2, 1946-1996

09/2010

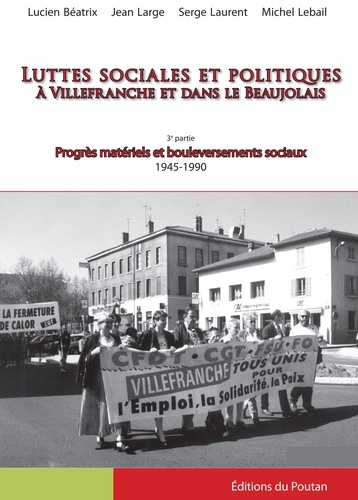

Régionalisme

Luttes sociales et politiques à Villefranche et dans le Beaujolais. 3e partie, Progrès matériels et bouleversements sociaux (1945-1990)

10/2019

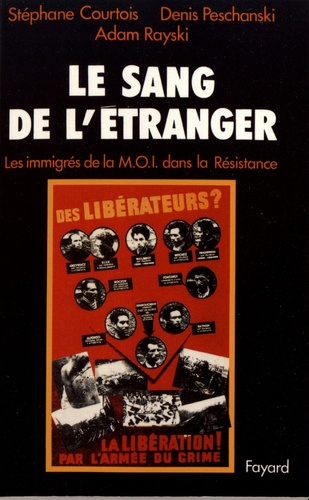

Histoire de France

Le sang de l'étranger. Les immigrés de la MOI dans la Résistance

02/1994