Les déracinés de Cherchell. Camps de regroupement dans la guerre d'Algérie (1954-1962)

Extraits

Histoire de France

Algérie 1954-1962. Lettres, carnets et récits des Français et des Algériens dans la guerre

02/2012

Critique littéraire

Les écrivains pieds-noirs face à la guerre d'Algérie (1954-1962)

01/2012

Histoire de France

Harkis au camp de Rivesaltes. La relégation des familles (septembre 1962-décembre 1964)

06/2019

Histoire de France

La dimension religieuse de la guerre d'Algerie (1954-1962). Prémices et conséquences

08/2018

Guerre d'Algérie

Paras français Algérie 1954-1962

06/2021

Histoire de France

Le temps de la justice. Algérie : 1954-1962

02/2012

Guerre d'Algérie

Les Harkis pendant la guerre d'Algérie. Février 1956-Septembre 1962

04/2023

Histoire de France

Prisons et camps d'internement en Algérie. Les missions du Comité international de la Croix-Rouge dans la guerre d'indépendance 1955-1962

06/2018

Guerre d'Algérie

Paroles d'Algérie. Lettres de torturés (1954-1962)

03/2023

Humour

Quelques jours de congé

10/2000

Humour

Quelques jours de congé

11/2023

Cinéma

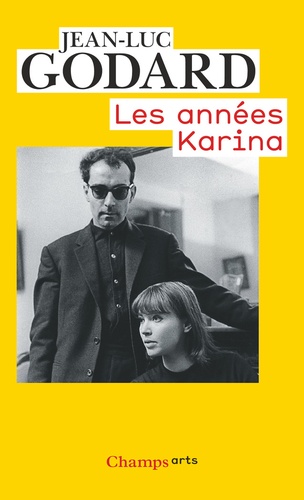

Les années Karina (1960 à 1967)

03/2007

Théâtre

Comédie et actes divers

10/1996

Littérature étrangère

Livre des esquisses. 1952-1954

05/2010

Littérature anglo-saxonne

Livre des esquisses. (1952-1954)

03/2022

Romans historiques

Un maître d'école face au destin de l'Algérie. 1952-1962

06/2018

Histoire de France

Guerre d'Algérie. Une chronologie mensuelle, mai 1954 - décembre 1962

09/2015

Histoire de France

Incarcérer les collaborateurs. Dans les camps de la Libération, 1944-1945

03/2015

Droit

La justice en Algérie, 1962-1968

01/1968

Histoire de France

Bibliographie de la Guerre d'Algérie (1954-1962). Ouvrages en langue française parus de 1954 à 2009

01/2012

Histoire de France

La torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie. 1954-1962

04/2016

Critique littéraire

L'école Ibn-Khaldoun. Lettres d'Algérie (1961-1964)

02/2018

Histoire de France

Vivre à Alger. La guerre et la paix dans l'Algérie des Français 1958-1962

09/2010

Humour

Chroniques de La Montagne 1952-1961

10/2000

Histoire de France

Dans la tourmente de l'Algérie en guerre. Tome II (1951-1962) : La guerre contre le FLN du sol algérien... à Paris

07/2012

Littérature française

Basta. 1912-1964

03/2020

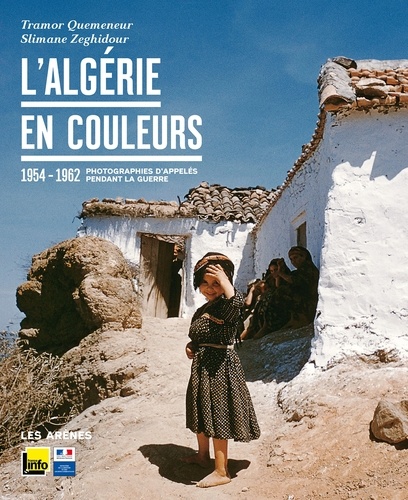

Histoire de France

L'Algérie en couleurs. 1954-1962, Photographies d'appelés pendant la guerre

10/2011

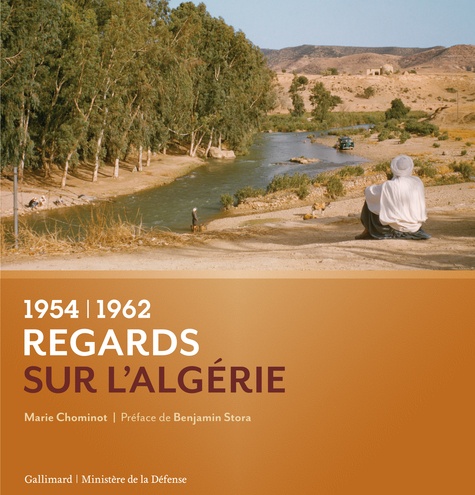

Histoire de France

1954-1962 Regards sur l'Algérie

09/2016

Histoire internationale

Ahmed Sékou Touré (1922-1984) Président de la Guinée de 1958 à 1984. Tome 5, Mai 1962-Mars 1969

03/2010

Guerre d'Algérie

Prisons et camps de concentration de la Guerre d'Algérie

07/2022