Le parcours de Camille Roux : de la France à la Belgique, un territorial dans la Grande Guerre

Extraits

Régionalisme

Le Voironnais dans la Grande Guerre

09/2013

Sciences historiques

Le Soissonnais dans la Grande Guerre

07/2011

Sciences historiques

Reims dans la Grande Guerre

01/2014

Histoire de France

Permissionnaires dans la Grande Guerre

10/2013

Histoire de France

Paris dans la Grande Guerre

02/2014

XVIIe siècle

Le roi de guerre. Essai sur la souveraineté dans la France du Grand Siècle

11/2021

Sports

Dans la mélée des tranchées. Le rugby à l'épreuve de la Grande Guerre

06/2014

Histoire de France

14-18 aujourd'hui. La grande guerre dans la France contemporaine

10/2010

Histoire de France

Une famille lorraine dans la Grande Guerre. Journal de Lina Welter (1914-1918)

06/2016

Imagiers, premiers dictionnair

La grande famille de la nature

03/2023

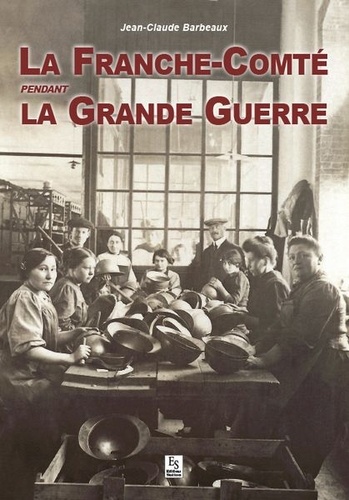

Histoire de France

La Franche-Comté pendant la Grande Guerre

06/2014

Première guerre mondiale

La grande guerre à 18 ans. Le témoignage de Paul

05/2021

BD tout public

La grande guerre de Charlie Tome 4 : La grande guerre de Charlie

04/2013

Histoire internationale

L'EXIL DES REPUBLICAINS ESPAGNOLS EN FRANCE. De la guerre civile à la mort de Franco

03/1999

Première guerre mondiale

Impressions d'un réserviste de la Territoriale. Carnets de guerre en 1915

05/2021

Droit

Ceux de la faculté. Des juristes toulousains dans la Grande Guerre

11/2017

Histoire de France

Le Miroir de la Grande Guerre

11/2013

12 ans et +

Suzie la rebelle dans la grande guerre

03/2014

Animaux de compagnie

Du chiot au chien

02/2022

Histoire de France

Sites de la Première Guerre dans l'est de la France

04/2014

Histoire de France

Les étrangers dans la Grande Guerre

11/2014

Histoire de France

Les Normands dans la Grande Guerre

07/2018

Critique littéraire

Les écrivains dans la Grande Guerre

11/2018

Histoire de France

Les enfants dans la Grande Guerre

03/2019

Histoire de France

Les femmes dans la Grande Guerre

06/2018

Histoire de France

Les civils dans la Grande Guerre

10/2018

Histoire internationale

Les Américains dans la Grande Guerre

03/2017

Histoire de France

Les animaux dans la Grande Guerre

03/2014

Ouvrages généraux

La Guerre de Franci

02/2021

Littérature française

Chronique de la Grande Guerre

09/2023