La question kabyle dans le nationalisme algérien 1949-1962. Comment la crise de 1949 est devenue la crise "berbériste"

Extraits

Sciences politiques

La crise de vingt ans, 1919-1939. Une introduction à l'étude des relations internationales

09/2015

Documentaires jeunesse

La guerre 1939-1945

01/2021

Sciences historiques

La Rochelle 1939/1945

05/2015

Résistance

La prise de pouvoir par le Général de Gaulle 1940-1944. Etude historique

10/2022

Littérature étrangère

Journal 1946-1949

12/1964

Philosophie

Correspondance 1929-1949

06/2016

Histoire internationale

Le Maghreb dans la guerre. 1939-1945

06/2018

Histoire de France

La France sous les bombes américaines 1942-1945

08/2017

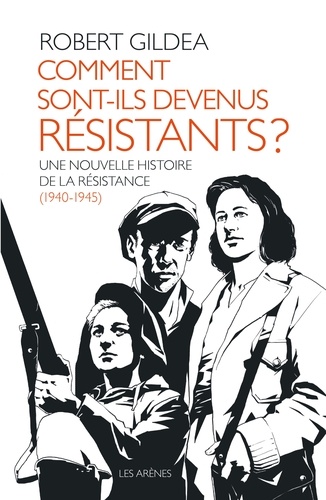

Histoire de France

Comment sont-ils devenus résistants ? Une nouvelle histoire de la résistance (1940-1945)

04/2017

Romans, témoignages & Co

Les papillons bleus. 1940-1942

07/2023

Déportation

De Strasbourg à Dachau. Souvenirs 1939-1945. Tome 2, 1944-1945

02/2022

Déportation

De Strasbourg à Dachau. Souvenirs 1939-1945. Tome 1, 1939-1944

02/2022

Provence, Alpes, Côte d'Azur

L'olivier de la paix. Résistance niçoise, 1942-1944

06/2021

Humour

Le monde de Sempé. Volume 2

12/2004

Humour

Le monde de Sempé. Volume 1

10/2002

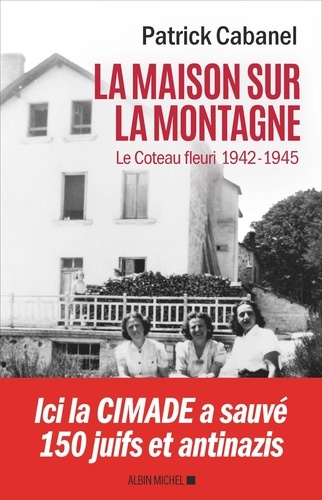

Histoire de France

La maison sur la montagne. Le Coteau-Fleuri 1942-1945

08/2019

Histoire internationale

Carnets de clandestinité. Bruxelles, 1942-1943

02/2017

Histoire de France

Les Ardennes dans la guerre 1939-1945

04/2015

Histoire de France

Les Français dans la guerre. 1939-1945

03/2015

XXe siècle

La Madeleine Proust, une vie. 1942-1945, Libération

08/2022

Sciences historiques

La Baule : occupation-libération (1939-1942). Tome 1

06/2015

Histoire internationale

Le vodou haïtien persécuté. La campagne renos de 1941-1942

12/2010

Résistance

Pionnier de la Résistance. Le réseau Grenier-Godard (1940-1942)

09/2022

Histoire de France

1941-1942, et si la France avait continué la guerre...

08/2014

Histoire de France

Journal 1942-1944. Edition abrégé

05/2009

Critique littéraire

Lettres d'Amérique. 1940-1942

05/2019

Droit

La Résistance dans la pratique judiciaire (1940-1944)

11/2012

Poches Littérature internation

La cabane dans la vigne. Journal 1945-1948

01/2014

Histoire internationale

Le Journal de Lena. Leningrad, 1941-1942

01/2014

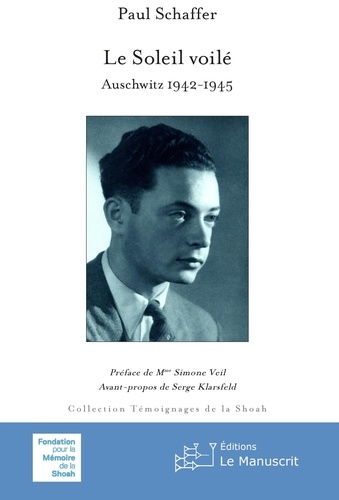

Histoire de France

Le Soleil voilé. Auschwitz 1942-1945

05/2020