Identités troublées 1914-1918. Les appartenances sociales et nationales à l'épreuve de la guerre

Extraits

Première guerre mondiale

Les U-Boote en guerre. 1914-1918

02/2024

Histoire de France

Journal de la guerre. 1914-1919

09/2014

Histoire de France

Dictionnaire de la Grande Guerre. 1914-1918

12/2013

Histoire de France

Dictionnaire de la Grande Guerre 1914-1918

10/2008

Généralités

Souvenirs de la Grande Guerre, 1914-1918

02/2021

Histoire de France

Femmes et hommes en guerre, 1914-1918

11/2015

Histoire de France

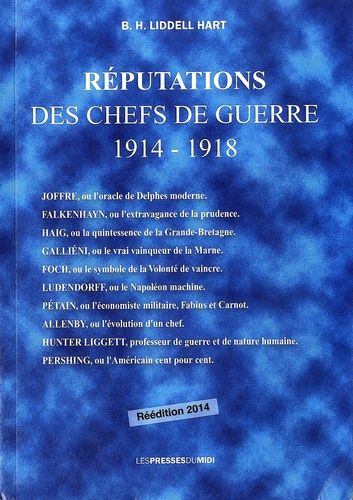

Réputations des chefs de guerre (1914-1918)

09/2014

Sociologie

Face à la guerre. Ecrits 1914-1916

04/2015

Sciences historiques

Les Landes. 1914-1918

09/2018

Poésie

L'Omelette rouge

05/2011

Histoire de France

La guerre des enfants. 1914-1918, 2e édition

09/2004

Régionalisme

Lyon. 1914-1918

10/2015

Sciences historiques

Rouen 1914-1918

07/2014

Histoire de France

Marseille 1914-1918

09/2014

Généralités

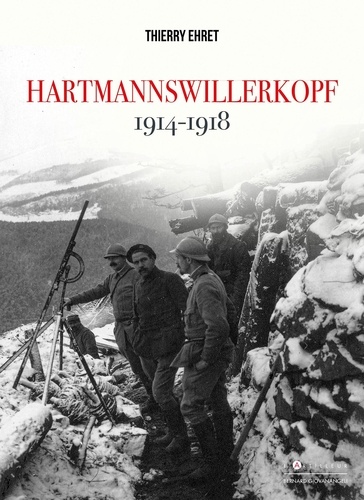

Hartmannswillerkopf. 1914-1918

07/2022

Histoire de France

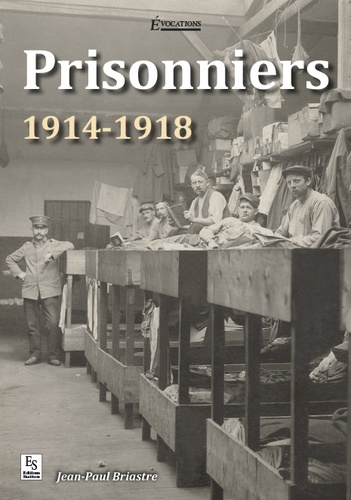

Prisonniers 1914-1918

08/2013

Histoire de France

Larodde 1914-1918

10/2018

Première guerre mondiale

Reconnaître (1914-1918)

04/2022

Histoire de France

Les Canadiens dans la Grande Guerre. 1914-1918

02/2018

Histoire de France

Guerre inachevée, paix manquée 1914-1918

10/2017

Histoire de France

Souvenirs croisés de la première guerre mondiale. Correspondance des frères Toulouse (1914-1916) et Souvenirs de René Tognard (1914-1918)

04/2008

Histoire internationale

La Grande Guerre oubliée. Russie, 1914-1918

10/2014

Histoire littéraire

La guerre, le livre et l'enfant (1914-1918)

09/2021

Histoire de France

Correspondance et écrits de guerre (1914-1919)

08/2016

Histoire de France

L'aviation durant la Grande Guerre 1914-1918

02/2018

BD tout public

C'était la guerre des tranchées. 1914-1918

08/2014

Histoire de France

La Grande Guerre des civils (1914-1919)

10/2013

Littérature française (poches)

Le bataillon créole. Guerre de 1914-1918

04/2015

Histoire de France

Marine française. Faits de guerre 1914/1918

02/2014

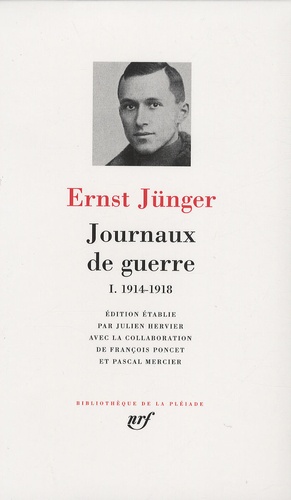

Pléiades

Journaux de guerre. Tome 1, 1914-1918

02/2008