Au coeur de la Révolution. Mes années de Russie 1917-1927

Extraits

Histoire internationale

Lénine, 1917. Le train de la révolution

03/2017

Faits de société

Les Blancs et les Rouges. Histoire de la guerre civile russe, 1917-1921

03/2010

Histoire internationale

Yashka, journal d'une femme combattante. Russie 1914-1917

02/2012

Sociologie

Presse, la grande imposture

04/2001

Poésie

Présent . Poèmes 1987-1997

02/2004

Poésie

Archipel plusieurs. 1967-1987

05/2021

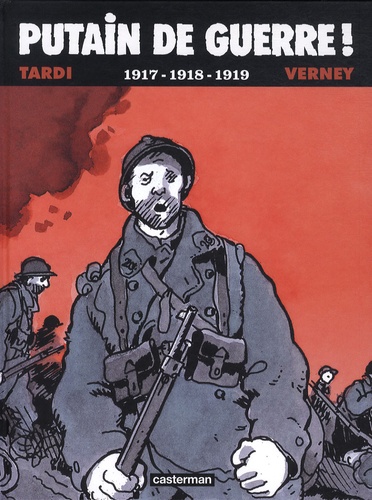

BD tout public

Putain de guerre ! : 1917-1918-1919. Avec 1 DVD

10/2009

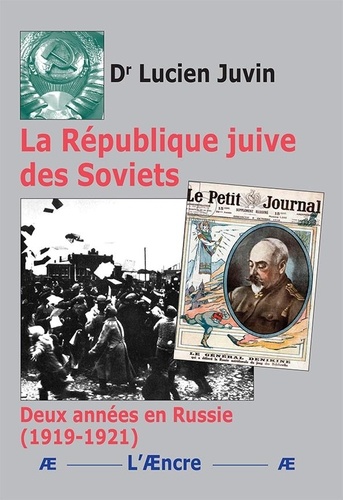

Entre deux guerres

La République juive des Soviets. Deux années en Russie (1919-1921)

05/2022

Critique littéraire

Correspondance croisée 1890-1917. Tome 4, 1913-1917

09/2015

Littérature française

Les heures longues. 1914-1917

06/1984

Histoire de France

1914 - 1917 Autres regards

06/2014

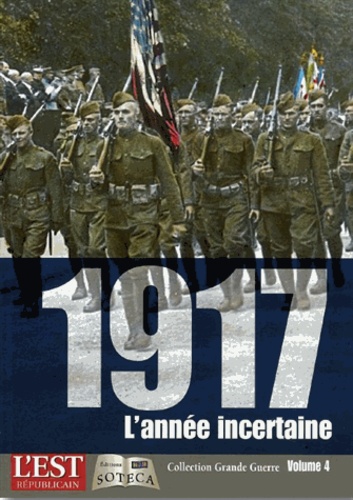

Histoire de France

1917, L'année incertaine

01/2014

Généralités

1917. L'année trouble

09/2019

Poésie

L'Omelette rouge

05/2011

Critique littéraire

Correspondance diplomatique. Tokyo (1921-1927)

05/1995

Histoire internationale

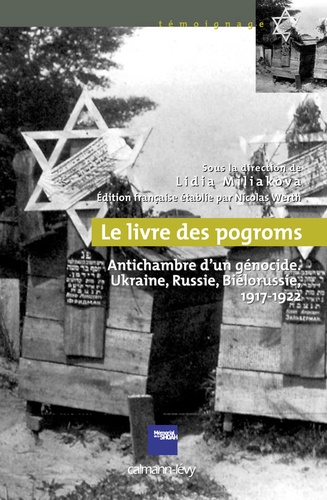

Le livre des pogroms. Antichambre d'un génocide, Ukraine, Russie, Biélorussie, 1917-1922

11/2010

Histoire internationale

La Révolution russe, une histoire française. Lectures et représentations depuis 1917

01/2016

Littérature française

La haine comme rivale. 1987-1997

02/2023

Poésie

LA PART DE L'OMBRE. Proses 1937-1967

03/1972

Europe

La Révolution russe, à Petrograd et aux armées, mars-mai 1917. Nouvelle édition

02/2023

Entre deux guerres

1922-1929, les années folles ?

02/2022

Histoire internationale

Dans les limbes de la révolution russe. Les alliés et la famille impériale (mars - août 1917)

11/2019

Religion

LA LUCARNE AUX ETOILES. Dix cahiers de Jérusalem, 1967-1997

05/1998

Littérature russe

Voyage de mon frère Alexis au pays de l'utopie paysanne

02/2023

Histoire internationale

Comprendre Octobre. Cent ans après la Révolution de 1917

01/2018

Sciences politiques

Communisme. 1917 La révolution bolchevique, Edition 2017

11/2017

Histoire internationale

1937-1947 : la guerre-monde. Tome 2

04/2015

Histoire internationale

1937-1947 : la guerre-monde. Tome 1

04/2015

Religion

A nos morts ignorés. Les musiciens et la grande guerre XV

11/2015

Histoire internationale

HISTOIRE DE LA REVOLUTION RUSSE. Tome 1, La révolution de février

09/1997