Éthiopie bibliothèque

Extraits

Critique

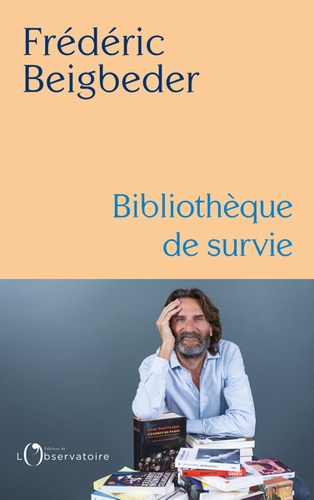

Bibliothèque de survie

05/2021

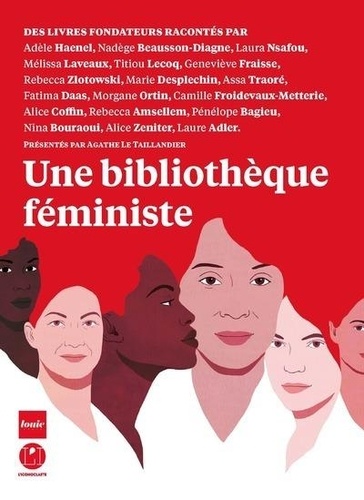

Anthologies

Une bibliothèque féministe

10/2021

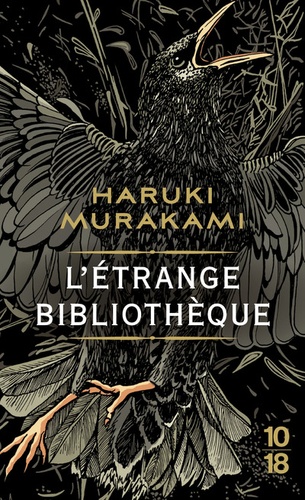

Poches Littérature internation

L'étrange bibliothèque

11/2016

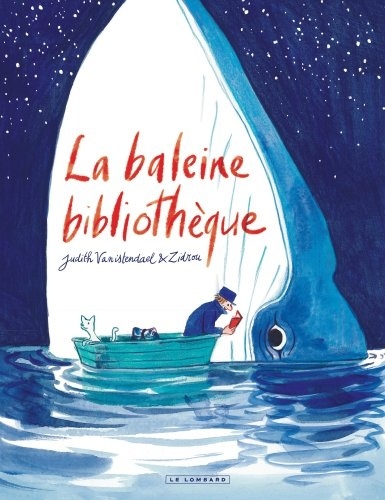

Divers

La baleine bibliothèque

05/2021

Littérature française

Dans ma bibliothèque

11/2021

Policiers

La bibliothèque souterraine

09/2002

Religion

Bibliothèque du pèlerin

10/2015

Critique littéraire

Religions en bibliothèque

03/2019

Livres 0-3 ans

A la bibliothèque

11/2018

Tout-carton

La petite bibliothèque

10/2022

Littérature française

Bibliothèque sans personnages

04/2022

Policiers

La bibliothèque oubliée

Ils sont prêts atout pour le pouvoir. Dans l'ombre, des hommes corrompus emploient des tueurs pour accomplir leurs basses oeuvres. Ils veulent à tout prix s'emparer des secrets de la Bibliothèque : la connaissance est la clé d'un pouvoir sans limites...

05/2014

Littérature française

La Bibliothèque gelée

01/2024

Critique littéraire

Une bibliothèque idéale

01/2021

Ethnologie

Amour vache. Esthétique sociale en pays Mursi (Ethiopie)

06/2019

Histoire littéraire

Correspondants de guerre 1918-1939. Maroc, Ethiopie, Espagne

02/2021

Afrique sub-saharienne

Ménélik II l'unificateur. Soleil de l'Ethiopie

09/2021

Sciences de la terre et de la

Sur les pas de Lucy. Expéditions en Ethiopie

10/2018

Afrique sub-saharienne

Ethiopie, une histoire. Vingt siècles de construction nationale

05/2021

Littérature française

Douze ans de séjour dans la Haute-Éthiopie

03/2024

Que-sais-je ?

Les bibliothèques

09/2023

Histoire internationale

La fanfare du négus. Les Arméniens en Ethiopie (XIXe-XXe siècles)

11/2013

Sociologie

Exodus ! L'histoire du retour des rastafariens en Ethiopie

12/2010

Ethnologie

Ethiopie, le temps des Falacha. Edition bilingue français-amharique

01/2014

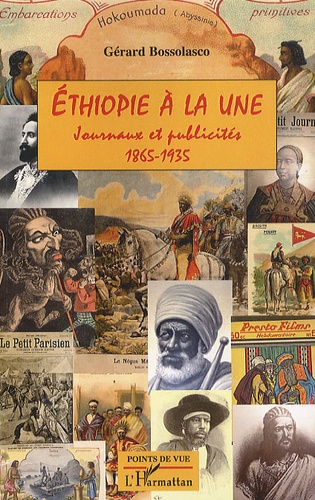

Histoire internationale

Ethiopie à la une. Journaux et publicirés 1865-1935

04/2010

Ethnologie

Ethnographie des Fusils Jaunes. Ethiopie Tome 2, 1972-1973

12/2017

Ethnologie

Ethnographie des Fusils Jaunes. Ethiopie Tome 1, 1970-1971

04/2017

Afrique, Proche-Orient

Visa pour l'Ethiopie. Un dictionnaire pour voyageur curieux

04/2024

Bibliothéconomie

Histoire des bibliothèques. D'Alexandrie aux bibliothèques virtuelles

02/2021

Bibliothéconomie

L'année des bibliothèques 2023. Bibliothèques, objets politiques

05/2023