tunisie

Extraits

Histoire ancienne

Carthage "Les travaux et les jours". Recherches et découvertes, 1831-2016

03/2020

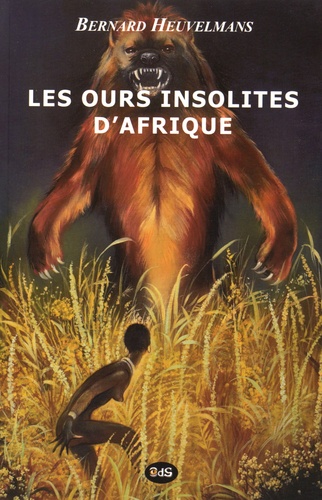

Animaux, nature

Les ours insolites d'Afrique

06/2015

Littérature française (poches)

Le temps des assassins

10/2015

Récits de voyage

Passeur d’histoires

09/2020

Sciences politiques

Justice et réconciliation dans le Maghreb post-révoltes arabes

01/2020

Critique littéraire

Les écrivaines contemporaines et les mythes. Le remembrement au féminin

01/2013

Histoire de France

Mémoires d'un chrétien libéral d'Algérie (1930-1960)

06/2012

Ouvrages généraux

Que savait-on des cancers en Afrique 19ème et 20ème siècles. Mensonges et Vérités

02/2021

Actualité médiatique internati

J'assume. Mémoires du fondateur de Jeune Afrique

11/2021

Sports

Les 12th et 15th Air Forces

09/2012

Monographies

Jean Bouchaud 1891-1977. Regards sur le monde

10/2021

Guides pratiques

Voyages zéro carbone (ou presque). 80 itinéraires clés en mains, sans avion ni voiture, en Europe et au-delà, 2e édition

10/2023

Europe et Droits de l'homme

L'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés aux portes de l'Europe

01/2022

Actualité et médias

Le nouveau Moyen-Orient. Les peuples à l'heure de la Révolution syrienne

01/2013

Sociologie

Pouvoirs, sociétés et nature au Sud de la Méditerranée

11/2011

Sciences politiques

La face cachée des "révolutions" arabes

11/2012

Droit

L'enfant en droit musulman (Afrique, Moyen-Orient). Actes du colloque du 14 janvier 2008

10/2008

Actualité et médias

La Révolution arabe. Dix leçons sur le soulèvement démocratique

09/2011

Critique littéraire

DES AILES DANS LES JAMBES_ LES MÉMOIRES D'ANDRE COURVAL DES FAFL 1939-1945. LES MÉMOIRES D'ANDRE COURVAL DES FAFL 1939-1945

05/2020

Littérature française

Entre hyènes et chacals. La forteresse de sable

01/1994

Beaux arts

Les voies erratiques de l'urbanisation. Etre architecte et devenir urbaniste en Afrique du Nord

02/2016

Militaire

Comme des lions. Tome 2, Ces Français qui ont vaincu Hitler et Mussolini dans les sables du désert

05/2021

Sciences politiques

Moyen-Orient 2012. Bilan géopolitique

01/2013

Sociologie

L'arabo-musulman. Vérités, doutes et préjugés

08/2019

Histoire internationale

Le livre du Soudan

10/1981

Littérature étrangère

La geste hilalienne

02/1985

Musique, danse

Dix mille et une nuits

11/2014

Littérature française

L'amour des choses invisibles

06/2021

Histoire de France

Amère Méditerranée. Le Maghreb et nous

03/2004

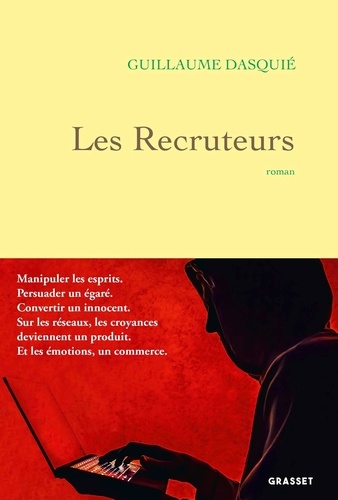

Littérature française

Les recruteurs

03/2022