hadopi etude confinement

Extraits

Critique littéraire

Emergence de l'homosexualité dans la litterature francaise d'Andre Gide à Jean Genet

04/2011

Autres langues

Le fongbè de A à Z. L'abécédaire de la lague fon du Bénin

12/2018

Pédagogie

Peut-on encore parler de méthodes pédagogiques ?

02/2019

Histoire internationale

1948-1972 le Liban au tournant

09/2011

Psychologie, psychanalyse

La passion de détruire. Anatomie de la destructivité humaine

02/2002

Cinéma

Chris Marker, les médias et le XXe siècle. Le revers de l'histoire contemporaine

07/2018

Ethnologie

Les gens de l'or

10/2019

Histoire internationale

Ethnogenèse et nationalisme en Afrique centrale. Aux racines de Patrice Lumumba

09/2017

Esotérisme

Ovnis, enlèvements et extraterrestres. Des découvertes fascinantes

04/2019

Ethnologie

Du côté des petites filles

05/2011

Sciences historiques

Histoire de la ville d'Amiens. Tome 1

01/2021

Histoire de France

LA SOCIETE MEDIEVALE

10/1999

Histoire de France

De papier, de fer et de sang. Chevaliers et chevalerie à l'épreuve de la modernité (1460-1620)

06/2015

Critique littéraire

Lire La Bruyère. Morale et littérature dans Les caractères

11/2019

Ouvrages généraux

Psychologie de la prestidigitation

01/2023

Procédure civile

Traité des procédures collectives. 3e édition

01/2021

Ouvrages généraux

Annales Histoire, Sciences Sociales N° 3, 2021 : Migrations

03/2022

Droit constitutionnel

Droit constitutionnel. Conseils de méthodes, sujets d'examens et exercices corrigés, 5e édition

09/2021

Religion

Ensemble. Investir dans votre couple

11/2019

Droit pénal

Le risque en droit pénal

06/2021

Taoïsme

Le Char de nuages. Erémitisme et randonnées célestes chez Wu Yun, taoïste du VIIIe siècle

09/2021

Méthodes adultes

Italien. Langue et culture. Manuel d’italien langue vivante étrangère pour l’enseignement supérieur, niveau A2

09/2023

Aristote

Métaphysique du temps chez Aristote Tome 2 : Métabiologie du mouvement entéléchique

11/2021

XVIIe siècle

Pierre Paul Riquet. Le génie des eaux

10/2021

Littérature française

Ici un paysage

03/2023

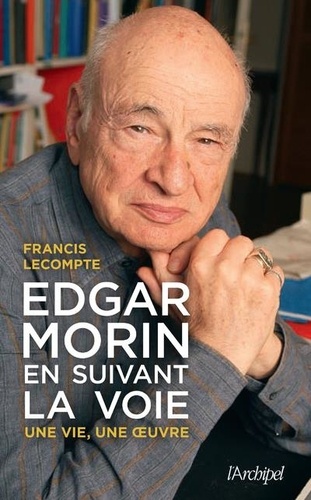

Autres

Edgar Morin, en suivant la voie. Une vie, une oeuvre

02/2023

Esotérisme

L'histoire secrète de l'Espèce humaine

11/2021

Critique littéraire

Opuscules rhétoriques. Tome 2, Démosthène, Edition bilingue français-grec ancien

01/1988

Histoire de France

Correspondance, récits, lettres inédites. 1771-1806

07/2013

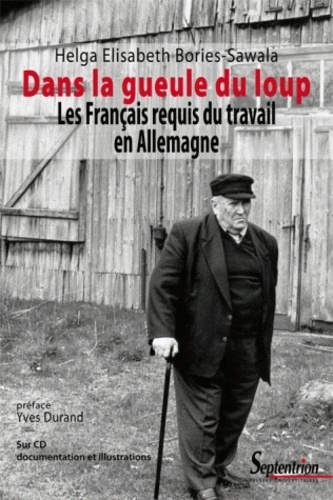

Histoire de France

Dans la gueule du loup. Les Français requis du travail en Allemagne, avec 1 CD-ROM

04/2010